2013年04月03日

平キリ(錐)の製作

4月2日(火)

前回玉口削りに使った平キリですが、メインテナンスをしていて、一部作りかえることにしました。

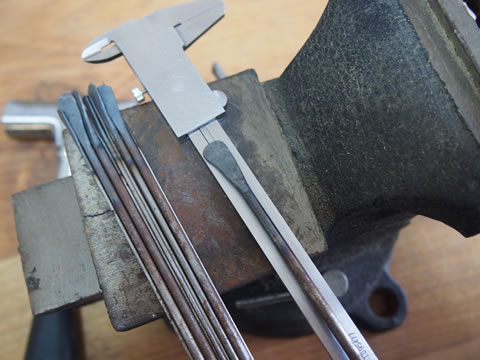

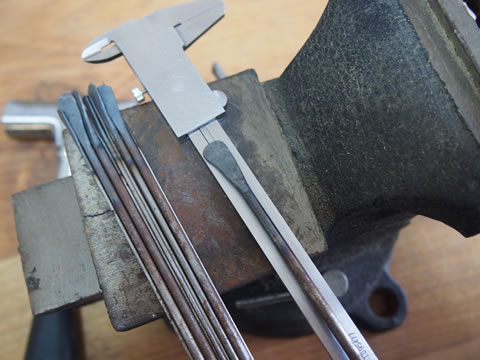

以前、すでにトーチで熱して先を平らにしている予備のものが数本あり、今回はその内3本作ることにしました。下の写真で見てわかるように、左右非対称でかなり歪んでいます。何本も叩いていると面倒になって、適当にやってしまいます。まっすぐの棒に添わして置くとよくわかります。

側面からも180度入れ替えてチェックしますと、やはり御覧の通り傾いています。

まずは赤く(白く)なるまで熱して、アンビル(金床)の上で叩きなおすことにしました。すでに叩いて薄くなっているので、トーチを使わなくとも台所のガスコンロでも可能です。わたしのアンビルは万力の横についているものですが、すでに割れてしまっています。やはり鉄道レールでできた金床などの方がいいのだと思います。

自然に冷ました後は、やわらかくなっていますので、ペンチや万力で挟むなどして、横から見ても正面から見てもある程度まっすぐな状態にしておきます。・・・と言っても目分量です。

そして次は刃の形に電動ルータにダイヤモンドヤスリをつけて削ります。細かい金属の粉が飛びますので、マスクや目を保護するグラスを着けるのが無難です。100円ショップで購入しました。

そして刃の形ができたら、いよいよ硬くするための焼入れです。わたしは台所のガスコンロでやりました。真っ赤(白)になるまで熱して、水の中に「ジューッ」と入れてグルグル回します。

次に焼きなまし(粘りを出す)の工程です。これは台所を暗くして、ガスコンロでボーッと薄ら赤くなるまで熱を入れ、そのまま自然に冷まします。赤くなるまで熱してしまうとまた軟らかくなってしまうので注意が必要です。

刃の仕上げに400番と800番のダイヤモンドヤスリを手掛けして、完成です。まあ、削るものが竹なので、焼入れや刃の研ぎはあまり神経質にならずとも、そこそこできれば使えると思います。

いままで作った竿からすると、3本継ぎの8尺程度の場合、穂持ちの太いところでも7mmまででしたから、平キリは刃幅が3mm程度から7mm程度まであればよいと思います。4本継ぎだと9mm程度まで必要になるかと思います。現在、わたしが持っている平キリは、これだけです。

・刃幅2.6mm~3.4mmまで0.2mmごとの5本=直径2mmの鋼

・刃幅3.6mm~4.4mmまで0.2mmごとの5本=直径2.5mmの鋼

・刃幅4.6mm~7.0mmまで0.2mmごとの13本=直径3mmの鋼

・刃幅8.2mm~8.6mmまで0.2mmごとのの3本=直径4mmの鋼

本当は焼入れをするには炭素工具鋼やドリルロッド等と呼ばれる鉄の棒を仕入れなくてはいけないのですが、販売しているところが少ないです。普通のホームセンターではまず売っていません。わたしも大型店も含め数件探し、なかったので仕方なく普通の鉄の棒(軟鉄)を買ってやってみましたが、柔らかくて刃物としては使いものになりませんでした。

代用品として、東急ハンズで売っているピアノ線(下部写真の商品とたぶん同じものです)も大丈夫のようです。ただし、太さが3mmまでしか売っていませんでしたので、それ以上の太さを必要とされる場合は、インターネット通販等で探せばあります。こちらの秘密基地というお店でもSK4のドリルロッド(長さ30cm)を売っています。

ちなみに直径は4mmまでならトーチでもいけますが、5mmになるとトーチで真っ赤にするのは大変です。刃幅は直径の2.5倍くらいまでなら叩いて伸ばせますが、3倍になるとちょっと難しいと思います。

玉口削り用の錐は、込みの深さ+αの長さがあればよいので、30cmのドリルロッドは半分に、90cmのピアノ線は6等分に切り、各15cmにして使っています。ペンチでは硬くてなかなか切れず、電動ルータを使いました。

平キリの製作に関連するブログ内記事はこちらです。

・中抜き

・平キリとドリル刃

・平キリの製作

ご参考まで。

前回玉口削りに使った平キリですが、メインテナンスをしていて、一部作りかえることにしました。

以前、すでにトーチで熱して先を平らにしている予備のものが数本あり、今回はその内3本作ることにしました。下の写真で見てわかるように、左右非対称でかなり歪んでいます。何本も叩いていると面倒になって、適当にやってしまいます。まっすぐの棒に添わして置くとよくわかります。

側面からも180度入れ替えてチェックしますと、やはり御覧の通り傾いています。

まずは赤く(白く)なるまで熱して、アンビル(金床)の上で叩きなおすことにしました。すでに叩いて薄くなっているので、トーチを使わなくとも台所のガスコンロでも可能です。わたしのアンビルは万力の横についているものですが、すでに割れてしまっています。やはり鉄道レールでできた金床などの方がいいのだと思います。

自然に冷ました後は、やわらかくなっていますので、ペンチや万力で挟むなどして、横から見ても正面から見てもある程度まっすぐな状態にしておきます。・・・と言っても目分量です。

そして次は刃の形に電動ルータにダイヤモンドヤスリをつけて削ります。細かい金属の粉が飛びますので、マスクや目を保護するグラスを着けるのが無難です。100円ショップで購入しました。

そして刃の形ができたら、いよいよ硬くするための焼入れです。わたしは台所のガスコンロでやりました。真っ赤(白)になるまで熱して、水の中に「ジューッ」と入れてグルグル回します。

次に焼きなまし(粘りを出す)の工程です。これは台所を暗くして、ガスコンロでボーッと薄ら赤くなるまで熱を入れ、そのまま自然に冷まします。赤くなるまで熱してしまうとまた軟らかくなってしまうので注意が必要です。

刃の仕上げに400番と800番のダイヤモンドヤスリを手掛けして、完成です。まあ、削るものが竹なので、焼入れや刃の研ぎはあまり神経質にならずとも、そこそこできれば使えると思います。

いままで作った竿からすると、3本継ぎの8尺程度の場合、穂持ちの太いところでも7mmまででしたから、平キリは刃幅が3mm程度から7mm程度まであればよいと思います。4本継ぎだと9mm程度まで必要になるかと思います。現在、わたしが持っている平キリは、これだけです。

・刃幅2.6mm~3.4mmまで0.2mmごとの5本=直径2mmの鋼

・刃幅3.6mm~4.4mmまで0.2mmごとの5本=直径2.5mmの鋼

・刃幅4.6mm~7.0mmまで0.2mmごとの13本=直径3mmの鋼

・刃幅8.2mm~8.6mmまで0.2mmごとのの3本=直径4mmの鋼

本当は焼入れをするには炭素工具鋼やドリルロッド等と呼ばれる鉄の棒を仕入れなくてはいけないのですが、販売しているところが少ないです。普通のホームセンターではまず売っていません。わたしも大型店も含め数件探し、なかったので仕方なく普通の鉄の棒(軟鉄)を買ってやってみましたが、柔らかくて刃物としては使いものになりませんでした。

代用品として、東急ハンズで売っているピアノ線(下部写真の商品とたぶん同じものです)も大丈夫のようです。ただし、太さが3mmまでしか売っていませんでしたので、それ以上の太さを必要とされる場合は、インターネット通販等で探せばあります。こちらの秘密基地というお店でもSK4のドリルロッド(長さ30cm)を売っています。

ちなみに直径は4mmまでならトーチでもいけますが、5mmになるとトーチで真っ赤にするのは大変です。刃幅は直径の2.5倍くらいまでなら叩いて伸ばせますが、3倍になるとちょっと難しいと思います。

玉口削り用の錐は、込みの深さ+αの長さがあればよいので、30cmのドリルロッドは半分に、90cmのピアノ線は6等分に切り、各15cmにして使っています。ペンチでは硬くてなかなか切れず、電動ルータを使いました。

平キリの製作に関連するブログ内記事はこちらです。

・中抜き

・平キリとドリル刃

・平キリの製作

ご参考まで。

2013年03月17日

中抜き

3月16日(土)

さて、次は中抜きです。7号竿の時は面倒だったので、タコ糸を巻かずに中抜きをしましたが、今回は安全にタコ糸を巻いてから中抜きしました。中抜き用の錐は0.5mm単位で作っていますので、最初は3.5mmで抜いてから、0.5mmずつ大きいのを使用し、最終5.5mmまであけました。

もちろん、穂先の一番太いところ(4.3mm)より、穴は大きくなくてはいけませんが、差し込む穂持ちの込みの先端部分(5.7mm程度)より、小さくなくてはいけません。5mmでも穂先は入ったのですが、余裕のある5.5mmまであけました。これがいいかどうかはわかりません・・・ 。

。

通常は中抜き用の錐を万力に挟んで、竹を両手の間でキリモミしてあけるのですが、本日は電動ドリルに差し込んで使いました。どちらが良いかは一長一短。ドリルが簡単で早いですが、勢いがあるので、割ってしまう恐れも高いと思います。

次に内部のヤスリ掛けです。しばらく製作をしていなかったので、先程の中抜き用の錐も少し研ぎなおしてから使いましたが、ヤスリも新しいのに貼りなおしてから使いました。両面テープを貼り、ロール型サンドペーパーを細く切って巻いて使います。

中抜きも無事完了。穂先も余裕ではいります。

【ご参考まで】

中抜き用の錐は直径2.5mmおよび3mm、長さ900mmのピアノ線で作っています。東急ハンズで買いましたが、以下のAMAZONのものも東急ハンズと書いてあるのでおそらく同じものです。

2.5mmのピアノ線で、刃幅3mmと3.5mmの錐を作り、3mmのピアノ線で、刃幅4mmから0.5mm単位に8mm程度のものまで作っておくと、穂持ちの高野竹の元部分が7mm程度までの4本継ぎの竿までなら製作できると思います。ピアノ線の両端に刃をつけていますので、2.5mm×1本、3mm×5本でした。3本継ぎの竿だけであれば、穂先の元が太くても5mmまででしょうから、6mm程度までの錐があればOKだと思います。

錐の製作方法は、こちらのフライロッドを製作されている方のサイトが非常に参考になるかと思います。わたしもこちらを参考にさせていただき、製作しました。ただし、わたしは七輪ではなく下の写真のトーチを使い、油でなく水で焼き入れをしました。最後の焼きならしの工程は、高温は必要ないので、ガスコンロでも大丈夫です。3mmだと焼入れもガスコンロでもできるかもしれません。

さて、次は中抜きです。7号竿の時は面倒だったので、タコ糸を巻かずに中抜きをしましたが、今回は安全にタコ糸を巻いてから中抜きしました。中抜き用の錐は0.5mm単位で作っていますので、最初は3.5mmで抜いてから、0.5mmずつ大きいのを使用し、最終5.5mmまであけました。

もちろん、穂先の一番太いところ(4.3mm)より、穴は大きくなくてはいけませんが、差し込む穂持ちの込みの先端部分(5.7mm程度)より、小さくなくてはいけません。5mmでも穂先は入ったのですが、余裕のある5.5mmまであけました。これがいいかどうかはわかりません・・・

。

。通常は中抜き用の錐を万力に挟んで、竹を両手の間でキリモミしてあけるのですが、本日は電動ドリルに差し込んで使いました。どちらが良いかは一長一短。ドリルが簡単で早いですが、勢いがあるので、割ってしまう恐れも高いと思います。

次に内部のヤスリ掛けです。しばらく製作をしていなかったので、先程の中抜き用の錐も少し研ぎなおしてから使いましたが、ヤスリも新しいのに貼りなおしてから使いました。両面テープを貼り、ロール型サンドペーパーを細く切って巻いて使います。

中抜きも無事完了。穂先も余裕ではいります。

【ご参考まで】

中抜き用の錐は直径2.5mmおよび3mm、長さ900mmのピアノ線で作っています。東急ハンズで買いましたが、以下のAMAZONのものも東急ハンズと書いてあるのでおそらく同じものです。

2.5mmのピアノ線で、刃幅3mmと3.5mmの錐を作り、3mmのピアノ線で、刃幅4mmから0.5mm単位に8mm程度のものまで作っておくと、穂持ちの高野竹の元部分が7mm程度までの4本継ぎの竿までなら製作できると思います。ピアノ線の両端に刃をつけていますので、2.5mm×1本、3mm×5本でした。3本継ぎの竿だけであれば、穂先の元が太くても5mmまででしょうから、6mm程度までの錐があればOKだと思います。

錐の製作方法は、こちらのフライロッドを製作されている方のサイトが非常に参考になるかと思います。わたしもこちらを参考にさせていただき、製作しました。ただし、わたしは七輪ではなく下の写真のトーチを使い、油でなく水で焼き入れをしました。最後の焼きならしの工程は、高温は必要ないので、ガスコンロでも大丈夫です。3mmだと焼入れもガスコンロでもできるかもしれません。

2013年03月11日

はじめまして

3月11日(月)

ブログ「釣り具製作室」を3月9日からはじめました。よろしくお願いします。過去の記事は、別のブログで書いていたものですが、釣り具製作に関する記事をこちらに移転しました。

普段は海釣りを中心にやっているのですが、約一年ほど前に以前より興味のあったへらぶな釣りも始めました。ただ、へらぶな釣りの道具を見ていると、無性に自分でも作ってみたくなり、「道具は極力買わずに作る」ということで、無謀にも竿作りの真似事を開始したのです。

最近やっと、細部は見えないようにボカして写真を撮ると外観はそれっぽく(中身は伴っていませんが・・・ )作ることができるようになりましたが、最初はひどいものでした。

)作ることができるようになりましたが、最初はひどいものでした。

最初は、本物のへら竿もじっくりと見たこともなかったので、庭に刺さっていた園芸用支柱の竹にグラス穂先を差し込んだ簡単なものからスタートしました。そのような初期の「はずかしい作品 」からすべて載せていますので、ご自分で作ってみようという方にも勇気をあたえることができるかもしれません・・・(笑)。

」からすべて載せていますので、ご自分で作ってみようという方にも勇気をあたえることができるかもしれません・・・(笑)。

さて、いざ竹竿を自分で作るとなると竹素材がないとできません。これが最初の大きな壁です。わたしの場合、最初に庭に刺さっていた竹を使ったこともあり、その流れでホームセンターに竹を探しに行きました。こんな感じで販売しています。

もちろん竿用の竹など売っていませんが、園芸支柱用の細い女竹は竿用に、太いものは竿掛けや玉の柄用に、建仁寺垣用の孟宗竹は真竹の代わりに穂先用にといった具合に代用します。汚れている上に割れや欠けも多いのですが、値段も1本あたり何十円という単位なので、遠慮なく失敗できます。練習には最適なんです。わたしはこれを「園芸竿 」と呼んでいます。でもこんな素材で作った竿でも何度か釣りをしてみましたが、十分に釣れるんです

」と呼んでいます。でもこんな素材で作った竿でも何度か釣りをしてみましたが、十分に釣れるんです 。

。

もちろん、次のステップとしては、本物の竹、つまり元竿は矢竹、穂持ちは高野竹、穂先は真竹で作りたくなりました。自分で採取した竹で作ってみたいところですが、見つけても1年間は乾燥させないといけませんから、最初は購入するしかないんです。竹竿素材店や建材用の竹材店など、いろいろと調べると安いところがでてくると思います。わたしは火入れは自分でやりたかったので、火入れと切り組み前の素材を少しまとめて購入しました。

何とか自分で竹を採取したいと、以前よりグーグルマップを使い、パソコンの上で道をいろいろと走り周って探しています・・・(笑)。よさそうな場所には、実際に何度か車でも行きましたが、ほとんどは空振り 。交通費もバカにならず買った方が安いかも・・・と思います。まあ、最近はいくつか有力な候補地もでてきてますので、何とか自分で採取したいところですが、土地の持ち主の方も調べようと思うとなかなか簡単には前に進みません。その内在庫竹が底を尽きてしまいそうです

。交通費もバカにならず買った方が安いかも・・・と思います。まあ、最近はいくつか有力な候補地もでてきてますので、何とか自分で採取したいところですが、土地の持ち主の方も調べようと思うとなかなか簡単には前に進みません。その内在庫竹が底を尽きてしまいそうです 。

。

長くなりましたが、今後ともよろしくお願いします。

ブログ「釣り具製作室」を3月9日からはじめました。よろしくお願いします。過去の記事は、別のブログで書いていたものですが、釣り具製作に関する記事をこちらに移転しました。

普段は海釣りを中心にやっているのですが、約一年ほど前に以前より興味のあったへらぶな釣りも始めました。ただ、へらぶな釣りの道具を見ていると、無性に自分でも作ってみたくなり、「道具は極力買わずに作る」ということで、無謀にも竿作りの真似事を開始したのです。

最近やっと、細部は見えないようにボカして写真を撮ると外観はそれっぽく(中身は伴っていませんが・・・

)作ることができるようになりましたが、最初はひどいものでした。

)作ることができるようになりましたが、最初はひどいものでした。

最初は、本物のへら竿もじっくりと見たこともなかったので、庭に刺さっていた園芸用支柱の竹にグラス穂先を差し込んだ簡単なものからスタートしました。そのような初期の「はずかしい作品

」からすべて載せていますので、ご自分で作ってみようという方にも勇気をあたえることができるかもしれません・・・(笑)。

」からすべて載せていますので、ご自分で作ってみようという方にも勇気をあたえることができるかもしれません・・・(笑)。さて、いざ竹竿を自分で作るとなると竹素材がないとできません。これが最初の大きな壁です。わたしの場合、最初に庭に刺さっていた竹を使ったこともあり、その流れでホームセンターに竹を探しに行きました。こんな感じで販売しています。

もちろん竿用の竹など売っていませんが、園芸支柱用の細い女竹は竿用に、太いものは竿掛けや玉の柄用に、建仁寺垣用の孟宗竹は真竹の代わりに穂先用にといった具合に代用します。汚れている上に割れや欠けも多いのですが、値段も1本あたり何十円という単位なので、遠慮なく失敗できます。練習には最適なんです。わたしはこれを「園芸竿

」と呼んでいます。でもこんな素材で作った竿でも何度か釣りをしてみましたが、十分に釣れるんです

」と呼んでいます。でもこんな素材で作った竿でも何度か釣りをしてみましたが、十分に釣れるんです 。

。もちろん、次のステップとしては、本物の竹、つまり元竿は矢竹、穂持ちは高野竹、穂先は真竹で作りたくなりました。自分で採取した竹で作ってみたいところですが、見つけても1年間は乾燥させないといけませんから、最初は購入するしかないんです。竹竿素材店や建材用の竹材店など、いろいろと調べると安いところがでてくると思います。わたしは火入れは自分でやりたかったので、火入れと切り組み前の素材を少しまとめて購入しました。

何とか自分で竹を採取したいと、以前よりグーグルマップを使い、パソコンの上で道をいろいろと走り周って探しています・・・(笑)。よさそうな場所には、実際に何度か車でも行きましたが、ほとんどは空振り

。交通費もバカにならず買った方が安いかも・・・と思います。まあ、最近はいくつか有力な候補地もでてきてますので、何とか自分で採取したいところですが、土地の持ち主の方も調べようと思うとなかなか簡単には前に進みません。その内在庫竹が底を尽きてしまいそうです

。交通費もバカにならず買った方が安いかも・・・と思います。まあ、最近はいくつか有力な候補地もでてきてますので、何とか自分で採取したいところですが、土地の持ち主の方も調べようと思うとなかなか簡単には前に進みません。その内在庫竹が底を尽きてしまいそうです 。

。長くなりましたが、今後ともよろしくお願いします。

2012年08月25日

平キリとドリル刃

8月25日(土)

昨日の6号竿の記事で、元竿の玉口を失敗したと書きましたが、それは平キリではなく、ドリル刃を使ったことが要因です・・・ 。

。

玉口の作り方ですが、下の図を参照ください。図のサイズは今回の6号竿の3番コミ部と手元の4番の玉口のものです。まず、削ったコミの径を数カ所ノギスで測定し、先端部の径(8.0mm)にあわせて、平キリでコミの長さ(90mm)の深さまで穴をあけます。そして、次に8.2mmの平キリで65mmの深さまで、そして8.4mmで40mm、8.6mmで15mmと順に穴をあけます。

削った後は階段状になっていますので、ヤスリでなめらかに削っていきながら、実際にコミを差し込んで微調整していき、完成させます。ヤスリはテーパーのついていない棒ヤスリがなければ、竹や鉄の棒に両面テープで紙ヤスリを貼って使えば代用できます。うまく削るポイントは、穴の径に近い径のヤスリを使うことです。細いヤスリだと、歪(いびつ)に削れやすいです。

玉口をあける平キリは竿を製作するたびに、不足分を追加で作っており、現在2.6mmから0.2mmごとに7.6mmまであります。ところが、今回は10尺の竿だったこともあり、手元には少々太い竹を使いました。そのために上図のように8.0mmから8.6mmの平キリが必要になったのです。いつも通りに平キリを作ればよかったのですが、少々面倒になり、8.0mmのドリル刃を代わりに使ったのです。するとこんな問題が発生しました・・・ 。

。

見ていただいたそのままなのですが、ドリルの刃は太さが一律で硬いので、遊びがなく、良い意味でも悪い意味でもまっすぐに穴があいてしまうのです。一方、平キリは遊びがあるので、竹の元々あいている穴に導かれながら、その穴を大きくしていきます。つまり、竹が多少曲がっていても、そのように穴をあけていくことができるのです。

今回、実際に玉口ができあがり竿を継いでみると、3番も手元の4番もまっすぐなのに継ぐとなぜ傾くのだろうと・・・ 。そう、玉口の穴自体が斜めになっていることに気付いたのです。理由もすぐにわかってしまいました・・・

。そう、玉口の穴自体が斜めになっていることに気付いたのです。理由もすぐにわかってしまいました・・・ 。

。

これを少しでも修正しようと玉口を熱して収縮させ、穴の角度を変えることをしていたのです。すると塗装が浮いてしまい、口糸の巻きなおしとなったわけです・・・ 。まあ、少しは改善されたので、良しとしておきます。それ以外の部分がかなりいい感じに仕上がったので少々残念ですが、素人の竿ですから、少々の傾きや曲がりは愛嬌です

。まあ、少しは改善されたので、良しとしておきます。それ以外の部分がかなりいい感じに仕上がったので少々残念ですが、素人の竿ですから、少々の傾きや曲がりは愛嬌です 。

。

しかし、8mmの穴はその場凌ぎでドリル刃で代用したものの、結局8.2mmから8,6mmの平キリを作る必要があったので、最初から8.0mmも作れば問題は起こらなかったんです。「急がば回れ」です。

今回のように竿を作る場合は、平キリが良いと思いますが、玉柄や竿掛けなら、若干傾いてもどうってことはないので、入手しやすいドリル刃で十分だと思います。玉柄や竿掛けだと穴の径も大きくなり、径の大きな平キリ(たとえば12~13mm)を作ろうとすると、元の炭素工具鋼/ドリルロッドも太いもの(6mm前後)が必要で、焼き入れのために熱する火力も家庭用のトーチでは厳しいと思います。

ご参考まで・・・ 。

。

昨日の6号竿の記事で、元竿の玉口を失敗したと書きましたが、それは平キリではなく、ドリル刃を使ったことが要因です・・・

。

。玉口の作り方ですが、下の図を参照ください。図のサイズは今回の6号竿の3番コミ部と手元の4番の玉口のものです。まず、削ったコミの径を数カ所ノギスで測定し、先端部の径(8.0mm)にあわせて、平キリでコミの長さ(90mm)の深さまで穴をあけます。そして、次に8.2mmの平キリで65mmの深さまで、そして8.4mmで40mm、8.6mmで15mmと順に穴をあけます。

削った後は階段状になっていますので、ヤスリでなめらかに削っていきながら、実際にコミを差し込んで微調整していき、完成させます。ヤスリはテーパーのついていない棒ヤスリがなければ、竹や鉄の棒に両面テープで紙ヤスリを貼って使えば代用できます。うまく削るポイントは、穴の径に近い径のヤスリを使うことです。細いヤスリだと、歪(いびつ)に削れやすいです。

玉口をあける平キリは竿を製作するたびに、不足分を追加で作っており、現在2.6mmから0.2mmごとに7.6mmまであります。ところが、今回は10尺の竿だったこともあり、手元には少々太い竹を使いました。そのために上図のように8.0mmから8.6mmの平キリが必要になったのです。いつも通りに平キリを作ればよかったのですが、少々面倒になり、8.0mmのドリル刃を代わりに使ったのです。するとこんな問題が発生しました・・・

。

。

見ていただいたそのままなのですが、ドリルの刃は太さが一律で硬いので、遊びがなく、良い意味でも悪い意味でもまっすぐに穴があいてしまうのです。一方、平キリは遊びがあるので、竹の元々あいている穴に導かれながら、その穴を大きくしていきます。つまり、竹が多少曲がっていても、そのように穴をあけていくことができるのです。

今回、実際に玉口ができあがり竿を継いでみると、3番も手元の4番もまっすぐなのに継ぐとなぜ傾くのだろうと・・・

。そう、玉口の穴自体が斜めになっていることに気付いたのです。理由もすぐにわかってしまいました・・・

。そう、玉口の穴自体が斜めになっていることに気付いたのです。理由もすぐにわかってしまいました・・・ 。

。これを少しでも修正しようと玉口を熱して収縮させ、穴の角度を変えることをしていたのです。すると塗装が浮いてしまい、口糸の巻きなおしとなったわけです・・・

。まあ、少しは改善されたので、良しとしておきます。それ以外の部分がかなりいい感じに仕上がったので少々残念ですが、素人の竿ですから、少々の傾きや曲がりは愛嬌です

。まあ、少しは改善されたので、良しとしておきます。それ以外の部分がかなりいい感じに仕上がったので少々残念ですが、素人の竿ですから、少々の傾きや曲がりは愛嬌です 。

。しかし、8mmの穴はその場凌ぎでドリル刃で代用したものの、結局8.2mmから8,6mmの平キリを作る必要があったので、最初から8.0mmも作れば問題は起こらなかったんです。「急がば回れ」です。

今回のように竿を作る場合は、平キリが良いと思いますが、玉柄や竿掛けなら、若干傾いてもどうってことはないので、入手しやすいドリル刃で十分だと思います。玉柄や竿掛けだと穴の径も大きくなり、径の大きな平キリ(たとえば12~13mm)を作ろうとすると、元の炭素工具鋼/ドリルロッドも太いもの(6mm前後)が必要で、焼き入れのために熱する火力も家庭用のトーチでは厳しいと思います。

ご参考まで・・・

。

。2012年03月21日

平キリの製作

3月18日(日)

今週末は雨 &荒れ模様

&荒れ模様 。その上に風邪菌がお腹に入り、トイレから離れられません

。その上に風邪菌がお腹に入り、トイレから離れられません 。そうです、こんな時は無理に釣りに行かず、家族サービスのチャンス到来

。そうです、こんな時は無理に釣りに行かず、家族サービスのチャンス到来 ・・・ということで、嫁さんの実家へ行きました。一応、暇つぶしに(・・・

・・・ということで、嫁さんの実家へ行きました。一応、暇つぶしに(・・・ )工作道具も持って行きました。そして・・・

)工作道具も持って行きました。そして・・・

こんなものを作ってしまいました 。

。

平キリ(葉錐)セットです。これを電動ドリルにセットして竿の込み口を削るのに使います。3号竿に必要なサイズを2mm0.2mm毎に作りました。

使用した材料と工具類はこちらです。

上から、材料のドリルロッド棒(SK-4、1mm~4mm)、ノギス、ダイアモンドヤスリ(平型)、電動ルーター(ダイヤモンドヤスリをセット)、トーチ、ハンマー、万力(アンビル付)です。これを嫁さんの実家にもって行き、雨 が降る中、屋根のある駐車場にて、トーチで鉄を焼き、ハンマーで叩き、電動ルーターで削るという作業をひっそりと行いました

が降る中、屋根のある駐車場にて、トーチで鉄を焼き、ハンマーで叩き、電動ルーターで削るという作業をひっそりと行いました (焼き入れと焼きなましは家に戻ってやりました)。

(焼き入れと焼きなましは家に戻ってやりました)。

雨が止んだ後は、子供を連れて近くまでお散歩

。

。

前回来た時にちょっとした竹やぶを見つけていたので、そちらへ行ってみました 。・・・が、へら竿に使えそうな竹ではなさそうでした。

。・・・が、へら竿に使えそうな竹ではなさそうでした。

・・・ってことで、なかなか充実した家族サービスでした・・・ (自分へのサービスか・・・

(自分へのサービスか・・・ )。

)。

今週末は雨

&荒れ模様

&荒れ模様 。その上に風邪菌がお腹に入り、トイレから離れられません

。その上に風邪菌がお腹に入り、トイレから離れられません 。そうです、こんな時は無理に釣りに行かず、家族サービスのチャンス到来

。そうです、こんな時は無理に釣りに行かず、家族サービスのチャンス到来 ・・・ということで、嫁さんの実家へ行きました。一応、暇つぶしに(・・・

・・・ということで、嫁さんの実家へ行きました。一応、暇つぶしに(・・・ )工作道具も持って行きました。そして・・・

)工作道具も持って行きました。そして・・・こんなものを作ってしまいました

。

。

平キリ(葉錐)セットです。これを電動ドリルにセットして竿の込み口を削るのに使います。3号竿に必要なサイズを

使用した材料と工具類はこちらです。

上から、材料のドリルロッド棒(SK-4、1mm~4mm)、ノギス、ダイアモンドヤスリ(平型)、電動ルーター(ダイヤモンドヤスリをセット)、トーチ、ハンマー、万力(アンビル付)です。これを嫁さんの実家にもって行き、雨

が降る中、屋根のある駐車場にて、トーチで鉄を焼き、ハンマーで叩き、電動ルーターで削るという作業をひっそりと行いました

が降る中、屋根のある駐車場にて、トーチで鉄を焼き、ハンマーで叩き、電動ルーターで削るという作業をひっそりと行いました (焼き入れと焼きなましは家に戻ってやりました)。

(焼き入れと焼きなましは家に戻ってやりました)。雨が止んだ後は、子供を連れて近くまでお散歩

。

。

前回来た時にちょっとした竹やぶを見つけていたので、そちらへ行ってみました

。・・・が、へら竿に使えそうな竹ではなさそうでした。

。・・・が、へら竿に使えそうな竹ではなさそうでした。・・・ってことで、なかなか充実した家族サービスでした・・・

(自分へのサービスか・・・

(自分へのサービスか・・・ )。

)。 2011年12月26日

ロッドモーター

12月26日(月)

この週末にこんなん作ってしまいました 。以前、ガイドの補修をした際にエポキシ系接着剤で固めたのですが、乾燥するまでの間に接着剤が垂れてきてきれいに仕上がりませんでした。それもあって、ロッドモーターを作ってみました。これがあると、修理や製作をやる気になります

。以前、ガイドの補修をした際にエポキシ系接着剤で固めたのですが、乾燥するまでの間に接着剤が垂れてきてきれいに仕上がりませんでした。それもあって、ロッドモーターを作ってみました。これがあると、修理や製作をやる気になります 。

。

まずロッドモーターですので、1分間に10~15回転程度でゆっくりと回るモーターが必要ですが、インターネットで調べていると、モーターは日本電産サーボのモーターを皆さん使っているようです。1個1000円ほどとのことなので、東京で仕事ついでに秋葉原まで買いに行ったのですが、震災以降商品が入ってこないとのこと 。店員さんに聞くと、電池でゆっくりと動く直流モーターならあるとのこと。電池4つで1分間に60回転くらい回るモーターということで、早すぎるなと思ったのですが、電池を2個にするとゆっくりになり、1分間に12~15回転程度と理想的でした。なんと1個200円

。店員さんに聞くと、電池でゆっくりと動く直流モーターならあるとのこと。電池4つで1分間に60回転くらい回るモーターということで、早すぎるなと思ったのですが、電池を2個にするとゆっくりになり、1分間に12~15回転程度と理想的でした。なんと1個200円 だったので、思わず2個購入。

だったので、思わず2個購入。

あとはホームセンターで、90cm×15cm程度の木材と水道管キャップ、ネジ、薄いゴムを買って適当に切って組み立てて完了です。大小の2本一度に乾かせるようにしました。木の丸棒で実験してみましたが、スムーズに動きます。大成功 。

。

釣りの方ですが、土曜日に少し時間ができたので、先週も行ったヘラブナの管理池に行ったのですが、な・な・な・なんと丸ボウズ 。でも周りの人を見ていると、エサが違う・・・

。でも周りの人を見ていると、エサが違う・・・ 。次は研究しなおして、作戦変更です。ちなみに、私以外にもボウズの人は何人もいたようなんで、いまは余程活性が悪いのか、それともこの季節はこんなもんなのかは不明です

。次は研究しなおして、作戦変更です。ちなみに、私以外にもボウズの人は何人もいたようなんで、いまは余程活性が悪いのか、それともこの季節はこんなもんなのかは不明です 。

。

ということで、ホームセンターへ買い物に・・・。そして気付くと、クリスマスにこんなことをやっていました 。

。

もう、最終段階ですが、竿掛けです。ひと束(10本ほど入り)300円程度で竹を買ってきて、炙ってまっすぐにして、ドリルの刃を手に持ってまわしてそーっと穴をあけ、口に糸を巻いて、エポキシで強化、ウレタン塗装をかけて、乾燥させているところです。これは結構うまくいきましたので、その内、竿も作ってみようかと・・・ 。

。

時間があれば釣り納めに行きたいところですが、仕事もこの年末になって急に忙しくなったりして、今年はもう時間がないかもしれません。今年の釣りを近々振り返ってみようと思います。

【追記】

とりあえず出来上がったので写真アップしときます。本当は、3度塗りするつもりでしたが、面倒になったので2度塗りで終了。ハケの毛が1本、塗装に埋まってしまいました 。まあ、いっか~

。まあ、いっか~ 。

。

この週末にこんなん作ってしまいました

。以前、ガイドの補修をした際にエポキシ系接着剤で固めたのですが、乾燥するまでの間に接着剤が垂れてきてきれいに仕上がりませんでした。それもあって、ロッドモーターを作ってみました。これがあると、修理や製作をやる気になります

。以前、ガイドの補修をした際にエポキシ系接着剤で固めたのですが、乾燥するまでの間に接着剤が垂れてきてきれいに仕上がりませんでした。それもあって、ロッドモーターを作ってみました。これがあると、修理や製作をやる気になります 。

。まずロッドモーターですので、1分間に10~15回転程度でゆっくりと回るモーターが必要ですが、インターネットで調べていると、モーターは日本電産サーボのモーターを皆さん使っているようです。1個1000円ほどとのことなので、東京で仕事ついでに秋葉原まで買いに行ったのですが、震災以降商品が入ってこないとのこと

。店員さんに聞くと、電池でゆっくりと動く直流モーターならあるとのこと。電池4つで1分間に60回転くらい回るモーターということで、早すぎるなと思ったのですが、電池を2個にするとゆっくりになり、1分間に12~15回転程度と理想的でした。なんと1個200円

。店員さんに聞くと、電池でゆっくりと動く直流モーターならあるとのこと。電池4つで1分間に60回転くらい回るモーターということで、早すぎるなと思ったのですが、電池を2個にするとゆっくりになり、1分間に12~15回転程度と理想的でした。なんと1個200円 だったので、思わず2個購入。

だったので、思わず2個購入。あとはホームセンターで、90cm×15cm程度の木材と水道管キャップ、ネジ、薄いゴムを買って適当に切って組み立てて完了です。大小の2本一度に乾かせるようにしました。木の丸棒で実験してみましたが、スムーズに動きます。大成功

。

。釣りの方ですが、土曜日に少し時間ができたので、先週も行ったヘラブナの管理池に行ったのですが、な・な・な・なんと丸ボウズ

。でも周りの人を見ていると、エサが違う・・・

。でも周りの人を見ていると、エサが違う・・・ 。次は研究しなおして、作戦変更です。ちなみに、私以外にもボウズの人は何人もいたようなんで、いまは余程活性が悪いのか、それともこの季節はこんなもんなのかは不明です

。次は研究しなおして、作戦変更です。ちなみに、私以外にもボウズの人は何人もいたようなんで、いまは余程活性が悪いのか、それともこの季節はこんなもんなのかは不明です 。

。ということで、ホームセンターへ買い物に・・・。そして気付くと、クリスマスにこんなことをやっていました

。

。

もう、最終段階ですが、竿掛けです。ひと束(10本ほど入り)300円程度で竹を買ってきて、炙ってまっすぐにして、ドリルの刃を手に持ってまわしてそーっと穴をあけ、口に糸を巻いて、エポキシで強化、ウレタン塗装をかけて、乾燥させているところです。これは結構うまくいきましたので、その内、竿も作ってみようかと・・・

。

。時間があれば釣り納めに行きたいところですが、仕事もこの年末になって急に忙しくなったりして、今年はもう時間がないかもしれません。今年の釣りを近々振り返ってみようと思います。

【追記】

とりあえず出来上がったので写真アップしときます。本当は、3度塗りするつもりでしたが、面倒になったので2度塗りで終了。ハケの毛が1本、塗装に埋まってしまいました

。まあ、いっか~

。まあ、いっか~ 。

。