2013年11月20日

ご無沙汰してます

半年振りです。夏から現在まで海釣りばかり行っていましたが、寒くなってきたので、そろそろと思い、先日久しぶりに子供と一緒に管理池に行ってきました。

8号竿を使おうと思ったら、穂持ちの一番上の節に曲がりがでていたので、7号竿を使用しました。8号竿は調整をしないといけません。そろそろ今冬用の竿作りも始めようかと思っていますが、しばらくやっていないので、また一からです。こういう時にブログに詳しく作り方を書いておくと役に立つんです。素材の竹も1年以上経ったので、少しは曲がりが出にくくなっているかもしれません。

8号竿を使おうと思ったら、穂持ちの一番上の節に曲がりがでていたので、7号竿を使用しました。8号竿は調整をしないといけません。そろそろ今冬用の竿作りも始めようかと思っていますが、しばらくやっていないので、また一からです。こういう時にブログに詳しく作り方を書いておくと役に立つんです。素材の竹も1年以上経ったので、少しは曲がりが出にくくなっているかもしれません。

2013年04月21日

8号竿試釣

4月21日(日)

先週末に8号竿の試釣にいってきました。

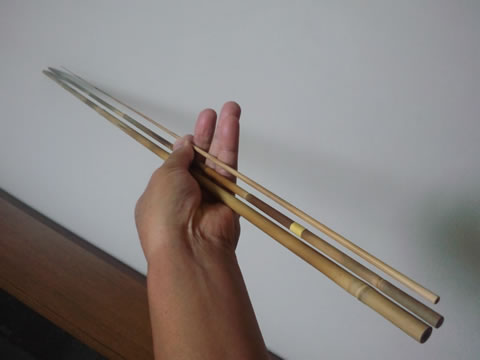

気持良く釣れましたので、合格です。7号竿よりも少し強い感じで、魚もスムーズに浮いてきました。家に帰ってから、写真を撮って7号竿と比べてみました。60gのメタルジグを吊るしています。まず7号竿。

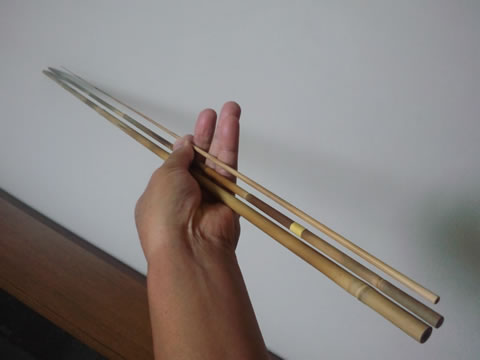

そして8号竿。

穂先は8号竿の方が細く削っています。穂持ちは竹素材自体が8号竿の方が強いと思います。釣った感じとしては、少しだけ8号竿の方が先調子気味のように思いますが、写真を見ると何となくそんな気もしますが、正直なところそこまで判断できません。

9号竿はどうしようかと思っていますが、8号竿と同じような感じで作ってみようかと思っています。その前に8号竿の仕上げの矯めをしないといけません。穂持ちと穂先に少し癖がでています。

先週末に8号竿の試釣にいってきました。

気持良く釣れましたので、合格です。7号竿よりも少し強い感じで、魚もスムーズに浮いてきました。家に帰ってから、写真を撮って7号竿と比べてみました。60gのメタルジグを吊るしています。まず7号竿。

そして8号竿。

穂先は8号竿の方が細く削っています。穂持ちは竹素材自体が8号竿の方が強いと思います。釣った感じとしては、少しだけ8号竿の方が先調子気味のように思いますが、写真を見ると何となくそんな気もしますが、正直なところそこまで判断できません。

9号竿はどうしようかと思っていますが、8号竿と同じような感じで作ってみようかと思っています。その前に8号竿の仕上げの矯めをしないといけません。穂持ちと穂先に少し癖がでています。

タグ :8号竿

2013年04月06日

8号竿完成

4月6日(日)

先日来塗りの作業をしていた8号竿ですが、やっと塗りが完了。結局今回は拭き塗りは8回にしました。10回やろうかと思っていたのですが、色や艶は十分に付いているし、8回というところで週末を迎えたので、他の作業を進めるべく終了しました。

車用のコンパウンドを布地につけて全体を軽く磨きました。穂先はポキッといきかねませんので、慎重に。玉口の中も少しヤスリを入れて、塗りで太った込みとの継ぎがスムーズになるように調整しました。まずは全体の写真から。

やはり遠目で見ると焼きムラが見えてしまいます。節の周りは矯め作業で何度も火に入れるのでどうしても深く火が入ってしまいます。また、芽の部分は太いからか焼きが入りにくく、すぐ下のくびれた部分は焼きが入りやすいように思います。

近づいて見るとムラがわかりづらいので、少し美しく見えます。まずは元側から。

そして次に先端側。

竿尻部のアップ。穂先と穂持ちは底部を黒に塗っています。握りの底部は透色です。

玉口部&穂先のアップ。

60gのメタルジグを吊るしてみました。曲線も滑らかで良い感じだと思います。

本当は、これで完成ではなくて、繋いで仕上げの矯めをしなければいけないのですが、塗りが完了したばかりでまだ熱に弱いので、1~2週間おいて完全に乾燥してから仕上げ矯めはする予定です。また口栓も仮のものをつけています。何度か竿を使うと水分を含むからかどうかわかりませんが、いつもは込みの調整が必要になるので、その時を待って口栓を作る予定です。ということで、仮完成です。

では、最後に8号竿の仕様です。

=======================================

※ 竿長: 900+900+820-(90+70)=2,460(約8.1尺)

※ 込み元径: 手元は握り手の先部分、他は各々の竿尻部から込み長戻った部分

(差込み完了部)の太さ。

※ 玉口径: 穂先の玉口径は穂先先端部の太さ。

※ 穂先: 数字は塗装前。

=======================================

前回の7号竿(3本継ぎ、7.6尺)とテーパーを比較してみました。ほぼ同じような砲弾型カーブですが、穂持ちの素材が今回の方がすこし強いかもしれません。

近いうちに試し釣りに行ってみたいと思います。

先日来塗りの作業をしていた8号竿ですが、やっと塗りが完了。結局今回は拭き塗りは8回にしました。10回やろうかと思っていたのですが、色や艶は十分に付いているし、8回というところで週末を迎えたので、他の作業を進めるべく終了しました。

車用のコンパウンドを布地につけて全体を軽く磨きました。穂先はポキッといきかねませんので、慎重に。玉口の中も少しヤスリを入れて、塗りで太った込みとの継ぎがスムーズになるように調整しました。まずは全体の写真から。

やはり遠目で見ると焼きムラが見えてしまいます。節の周りは矯め作業で何度も火に入れるのでどうしても深く火が入ってしまいます。また、芽の部分は太いからか焼きが入りにくく、すぐ下のくびれた部分は焼きが入りやすいように思います。

近づいて見るとムラがわかりづらいので、少し美しく見えます。まずは元側から。

そして次に先端側。

竿尻部のアップ。穂先と穂持ちは底部を黒に塗っています。握りの底部は透色です。

玉口部&穂先のアップ。

60gのメタルジグを吊るしてみました。曲線も滑らかで良い感じだと思います。

本当は、これで完成ではなくて、繋いで仕上げの矯めをしなければいけないのですが、塗りが完了したばかりでまだ熱に弱いので、1~2週間おいて完全に乾燥してから仕上げ矯めはする予定です。また口栓も仮のものをつけています。何度か竿を使うと水分を含むからかどうかわかりませんが、いつもは込みの調整が必要になるので、その時を待って口栓を作る予定です。ということで、仮完成です。

では、最後に8号竿の仕様です。

=======================================

| (長さ) | (玉口外径) | (込み長) | (込み元径) | |

| 手元(3番) | 900 | 7.7 | n/a | 9.1 |

| 穂持ち(2番) | 900 | 5.0 | 90 | 6.5 |

| 穂先(1番) | 820 | 0.9 | 70 | 4.2 |

※ 竿長: 900+900+820-(90+70)=2,460(約8.1尺)

※ 込み元径: 手元は握り手の先部分、他は各々の竿尻部から込み長戻った部分

(差込み完了部)の太さ。

※ 玉口径: 穂先の玉口径は穂先先端部の太さ。

※ 穂先: 数字は塗装前。

=======================================

前回の7号竿(3本継ぎ、7.6尺)とテーパーを比較してみました。ほぼ同じような砲弾型カーブですが、穂持ちの素材が今回の方がすこし強いかもしれません。

近いうちに試し釣りに行ってみたいと思います。

2013年04月01日

塗りの途中経過

4月1日(月)

ブログを一週間更新しておりませんでしたが、塗りの作業は進めています。口巻き部分の塗りは糸止めの際に3度やりましたが、玉口削りを終えた後、さらに3度やってから仕上げ塗りも完了。合計で7度塗ったことになります。塗りの作業は「薄く塗り、1日乾燥させ、軽く磨く」の繰り返しです。今週からは拭き塗りに入っています。

拭き塗りは計10回程度の予定。普段の塗りと違い乾燥が早いので、時間があれば1日2度塗れます。塗りが完了するまでにあと1週間ほどかかると思います。

なお、塗りの工程は前回の7号竿の製作記事のところで詳しく書いています。前回との違いは、口巻き部分の際塗りのテープは5分後くらいにはがしたと書いていましたが、今回は塗ってすぐ剥がしました。こちらの方がきれいにできるようです。それと握り手の塗りは前回4度やりましたが、今回は2度のみです。これで十分そうです。

以上です。

ブログを一週間更新しておりませんでしたが、塗りの作業は進めています。口巻き部分の塗りは糸止めの際に3度やりましたが、玉口削りを終えた後、さらに3度やってから仕上げ塗りも完了。合計で7度塗ったことになります。塗りの作業は「薄く塗り、1日乾燥させ、軽く磨く」の繰り返しです。今週からは拭き塗りに入っています。

拭き塗りは計10回程度の予定。普段の塗りと違い乾燥が早いので、時間があれば1日2度塗れます。塗りが完了するまでにあと1週間ほどかかると思います。

なお、塗りの工程は前回の7号竿の製作記事のところで詳しく書いています。前回との違いは、口巻き部分の際塗りのテープは5分後くらいにはがしたと書いていましたが、今回は塗ってすぐ剥がしました。こちらの方がきれいにできるようです。それと握り手の塗りは前回4度やりましたが、今回は2度のみです。これで十分そうです。

以上です。

2013年03月25日

玉口削り

3月24日(日)

本日は玉口削りをしました。ここさえ無難に乗り越えれば、あとは塗りのみです。

玉口削りは込みの採寸、錐、ヤスリの3点さえ準備できていれば、何とかなります。7号竿の製作記事に詳しく書いています。

大きな失敗もなく完了したので、ホッとしました。

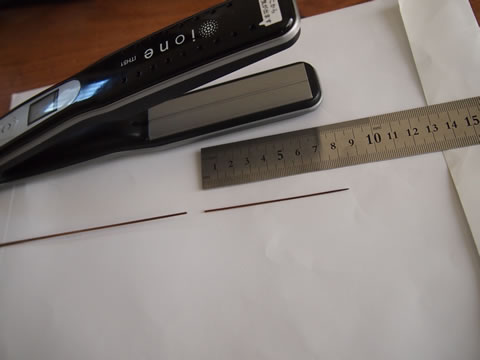

つないで少し曲がりをヘアアイロンで修正、穂先にもリリアンを付けました。次からは塗りです。

本日は玉口削りをしました。ここさえ無難に乗り越えれば、あとは塗りのみです。

玉口削りは込みの採寸、錐、ヤスリの3点さえ準備できていれば、何とかなります。7号竿の製作記事に詳しく書いています。

大きな失敗もなく完了したので、ホッとしました。

つないで少し曲がりをヘアアイロンで修正、穂先にもリリアンを付けました。次からは塗りです。

タグ :玉口削り

2013年03月22日

糸止め/握りの塗り

3月22日(金)

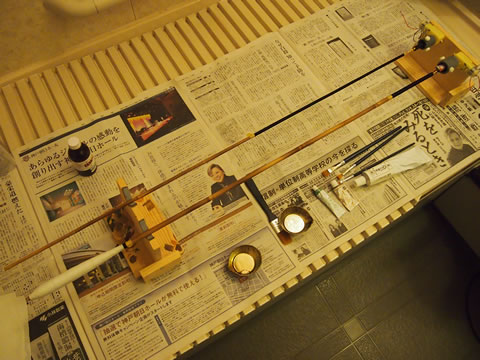

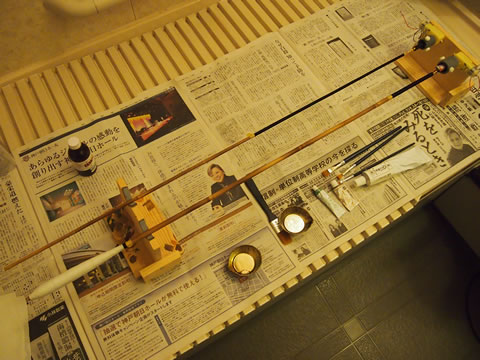

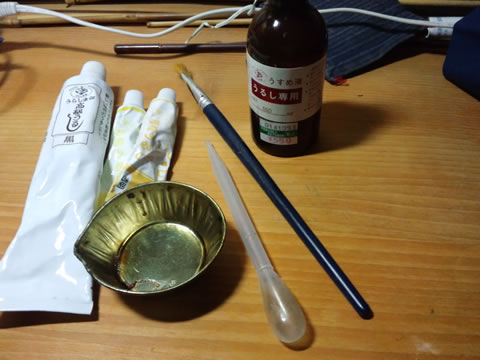

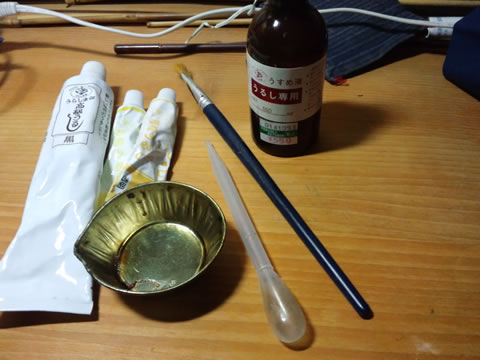

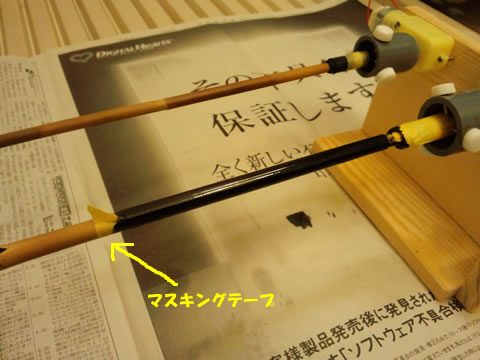

糸止め塗り/本番塗りを問わず、下の写真のようなセットアップでやっています。塗料は最近は合成うるしのみです。場所は風呂場です。風呂場はホコリも少ないし、換気扇や温風がでたりとなかなかすぐれた機能がついているので、塗装+乾燥場としては最適ではと思います。

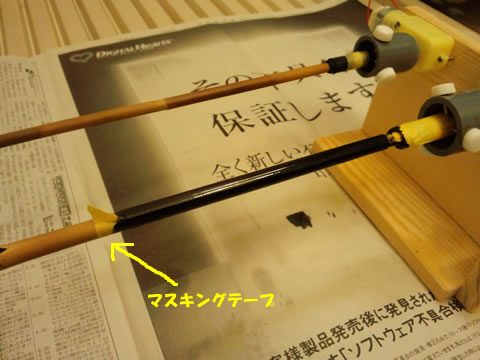

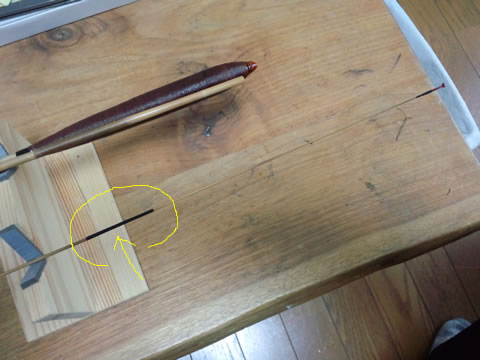

口巻き部の塗りですが、際にはマスキングテープをはっています。赤矢印のところです。塗った後、すぐに剥がすと乾燥した際に境界が滑らかになります。

握り部分は、糸の下まで浸み込むように2~3倍に薄めた合成うるしを塗ります。7号竿は塗装後しばらく放置してしまったので、かなりテカテカになってしまいました。今回は、すぐにキッチンペーパーで拭き取るようにします。下の写真は塗る前です。

そしてこちらが塗った後です。2度、塗りと乾燥を繰り返しています。

なかなか使用機会のない緑色のうるしが残っていたので、それに透色を混ぜて塗ってみました。・・・が、塗り終わるとあまりに派手 。なので、黒に塗りなおそうと上から黒を塗りましたが、すでに緑が糸に浸み込んでいるので、拭き取ると思ったほど黒にはなりませんでした。ただ、黒が混じったことで落ち着いた色目の緑色になったので、これでいくことにしました。2度目はあまり色目を変えたくなかったので透明を塗って、同様にキッチンペーパーで拭き取ってから乾燥させました。

。なので、黒に塗りなおそうと上から黒を塗りましたが、すでに緑が糸に浸み込んでいるので、拭き取ると思ったほど黒にはなりませんでした。ただ、黒が混じったことで落ち着いた色目の緑色になったので、これでいくことにしました。2度目はあまり色目を変えたくなかったので透明を塗って、同様にキッチンペーパーで拭き取ってから乾燥させました。

口巻き部は、とりあえず3度塗っています。玉口を削った後にまた3~5度塗る予定です。

糸止め塗り/本番塗りを問わず、下の写真のようなセットアップでやっています。塗料は最近は合成うるしのみです。場所は風呂場です。風呂場はホコリも少ないし、換気扇や温風がでたりとなかなかすぐれた機能がついているので、塗装+乾燥場としては最適ではと思います。

口巻き部の塗りですが、際にはマスキングテープをはっています。赤矢印のところです。塗った後、すぐに剥がすと乾燥した際に境界が滑らかになります。

握り部分は、糸の下まで浸み込むように2~3倍に薄めた合成うるしを塗ります。7号竿は塗装後しばらく放置してしまったので、かなりテカテカになってしまいました。今回は、すぐにキッチンペーパーで拭き取るようにします。下の写真は塗る前です。

そしてこちらが塗った後です。2度、塗りと乾燥を繰り返しています。

なかなか使用機会のない緑色のうるしが残っていたので、それに透色を混ぜて塗ってみました。・・・が、塗り終わるとあまりに派手

。なので、黒に塗りなおそうと上から黒を塗りましたが、すでに緑が糸に浸み込んでいるので、拭き取ると思ったほど黒にはなりませんでした。ただ、黒が混じったことで落ち着いた色目の緑色になったので、これでいくことにしました。2度目はあまり色目を変えたくなかったので透明を塗って、同様にキッチンペーパーで拭き取ってから乾燥させました。

。なので、黒に塗りなおそうと上から黒を塗りましたが、すでに緑が糸に浸み込んでいるので、拭き取ると思ったほど黒にはなりませんでした。ただ、黒が混じったことで落ち着いた色目の緑色になったので、これでいくことにしました。2度目はあまり色目を変えたくなかったので透明を塗って、同様にキッチンペーパーで拭き取ってから乾燥させました。口巻き部は、とりあえず3度塗っています。玉口を削った後にまた3~5度塗る予定です。

2013年03月21日

口巻き

3月21日(木)

昨日、握り手を巻きましたので、本日は口巻きからです。

今回の穂持ちには芽割れがありましたので、割れていた3節目まで糸を巻くことにしています。通常糸を巻く部分はキシャギといって塗装が乗るように竹の表皮を薄く削って下地を作りますが、節を超える場合には節の部分を平らにする処理も必要になります。芽の裏側の膨らんだ部分はヤスリで削り、芽の凹んだ部分はパテなどで埋めてまっすぐにします。

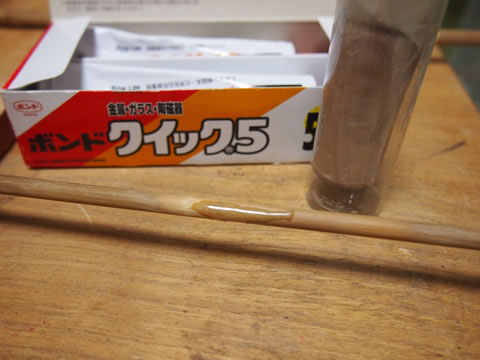

いつもは写真の右側のエポキシパテを使っていたのですが、薄く乗せる時ははずれやすいので、今回はエポキシの接着剤に竹の削り粉を混ぜたものを塗って固めることにしました。

30分ほど待てば十分固まるのですが、念のため一晩置いてから削りました。

エポキシパテを使うより、こちらの方がよさそうです。

では、いよいよ糸巻きですが、わたしの場合、ドリルを使って糸を巻いています。セットアップの方法は7号竿のところで詳しく書いていますので、こちらをご参照ください。実際にはどれくらいのスピードで巻いているかを動画に撮ってみました。15秒くらいのところで、ドリルをフル回転にしたので、早くなります。

片手でやっていたので、この後ちょっと失敗してしまって少しやり直しをしたのですが・・・ 。とにかく、なかなか早く巻けます。手で巻いていると指がつりそうになってしまいますが、そんなこともなく、またシロウトが手で巻くのと比べると遥かにきれいに巻けます。

。とにかく、なかなか早く巻けます。手で巻いていると指がつりそうになってしまいますが、そんなこともなく、またシロウトが手で巻くのと比べると遥かにきれいに巻けます。

では、次は糸止めの塗りです。

昨日、握り手を巻きましたので、本日は口巻きからです。

今回の穂持ちには芽割れがありましたので、割れていた3節目まで糸を巻くことにしています。通常糸を巻く部分はキシャギといって塗装が乗るように竹の表皮を薄く削って下地を作りますが、節を超える場合には節の部分を平らにする処理も必要になります。芽の裏側の膨らんだ部分はヤスリで削り、芽の凹んだ部分はパテなどで埋めてまっすぐにします。

いつもは写真の右側のエポキシパテを使っていたのですが、薄く乗せる時ははずれやすいので、今回はエポキシの接着剤に竹の削り粉を混ぜたものを塗って固めることにしました。

30分ほど待てば十分固まるのですが、念のため一晩置いてから削りました。

エポキシパテを使うより、こちらの方がよさそうです。

では、いよいよ糸巻きですが、わたしの場合、ドリルを使って糸を巻いています。セットアップの方法は7号竿のところで詳しく書いていますので、こちらをご参照ください。実際にはどれくらいのスピードで巻いているかを動画に撮ってみました。15秒くらいのところで、ドリルをフル回転にしたので、早くなります。

片手でやっていたので、この後ちょっと失敗してしまって少しやり直しをしたのですが・・・

。とにかく、なかなか早く巻けます。手で巻いていると指がつりそうになってしまいますが、そんなこともなく、またシロウトが手で巻くのと比べると遥かにきれいに巻けます。

。とにかく、なかなか早く巻けます。手で巻いていると指がつりそうになってしまいますが、そんなこともなく、またシロウトが手で巻くのと比べると遥かにきれいに巻けます。では、次は糸止めの塗りです。

2013年03月20日

握り手

3月20日(水)

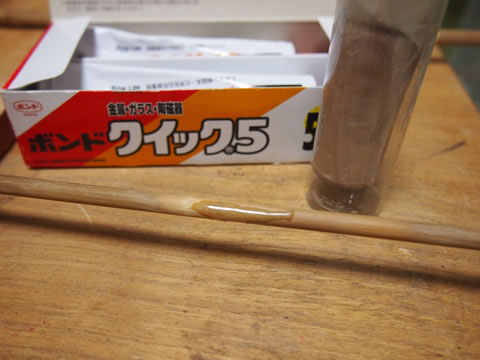

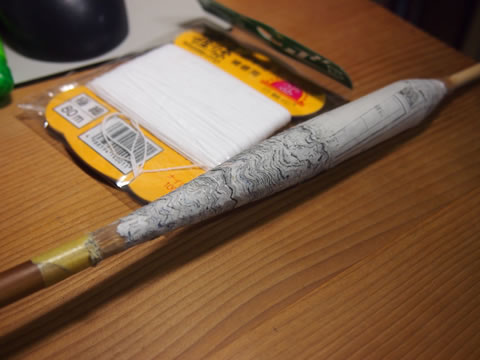

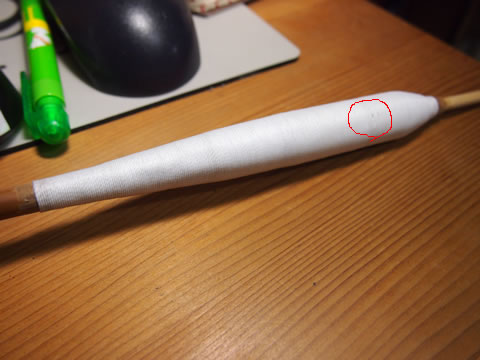

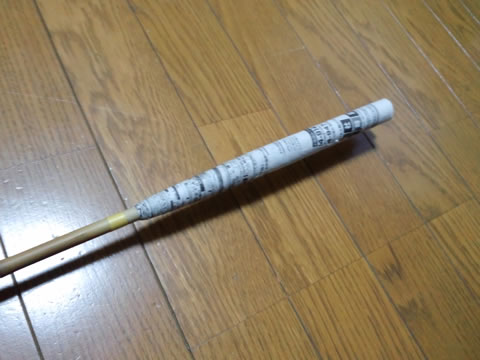

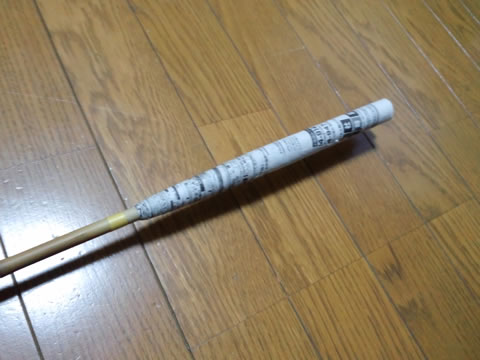

本日は握り手作りです。新聞紙を巻いていますが、いつものように新聞紙全面(左右開けた状態)4枚、片側17cm、もう一方を15cmに切ってやっています。これを巻くのが結構難しいです。今回は3度目でなんとかできました。

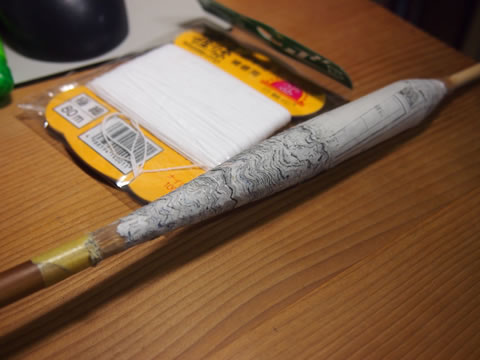

そして、次にナイフで削ります。わたしの使用する新聞紙のサイズだとずいぶん削る部分が多くなります。巻くのがうまくいかなくても削ればOKという一面もありますが、うまく巻けるようになれば新聞紙のサイズを検討しなおした方がよさそうです。仕上げにサンドペーパーで軽く削っています。この段階で尻栓もつけています。

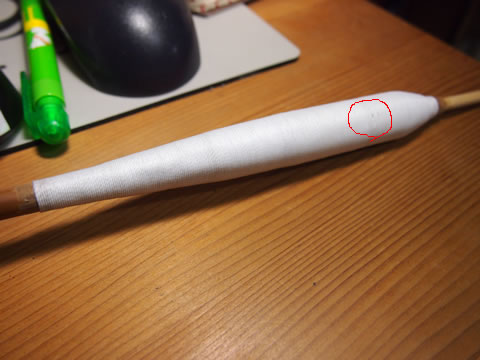

糸を巻いていきますが、握り手用の極細というのを使用しました。これでも結構太いです。握り手は両側に斜面がありますので、両サイドから別々に巻いていって真ん中あたりであわせます。今回は赤マル部分の中心あたりであわせていますが、うまくできたのでわかり辛いと思います。

次は口巻きです。

本日は握り手作りです。新聞紙を巻いていますが、いつものように新聞紙全面(左右開けた状態)4枚、片側17cm、もう一方を15cmに切ってやっています。これを巻くのが結構難しいです。今回は3度目でなんとかできました。

そして、次にナイフで削ります。わたしの使用する新聞紙のサイズだとずいぶん削る部分が多くなります。巻くのがうまくいかなくても削ればOKという一面もありますが、うまく巻けるようになれば新聞紙のサイズを検討しなおした方がよさそうです。仕上げにサンドペーパーで軽く削っています。この段階で尻栓もつけています。

糸を巻いていきますが、握り手用の極細というのを使用しました。これでも結構太いです。握り手は両側に斜面がありますので、両サイドから別々に巻いていって真ん中あたりであわせます。今回は赤マル部分の中心あたりであわせていますが、うまくできたのでわかり辛いと思います。

次は口巻きです。

タグ :握り手

2013年03月16日

切り組み

3月16日(土)

火曜日に仮仕上げが終了した穂先ですが、本日見ると少し元の方に曲がりが出ていたので、再度火を入れて矯め、ヘアアイロンで微調整。一方、先週一旦火入れを終え、様子を見ていた元竿と穂持ちですが、一週間経ってもほとんど動いていないので遂に切り組みをすることに 。

。

元竿に一か所矯め傷があるのは知っていましたが、穂持ちも良く見ると上から3節目に僅かですが芽割れを発見 。一節目の込み部分以外には、あまり糸を巻きたくなかったのですが、仕方がないので3節目のところまで糸を巻くことになりそうです。

。一節目の込み部分以外には、あまり糸を巻きたくなかったのですが、仕方がないので3節目のところまで糸を巻くことになりそうです。

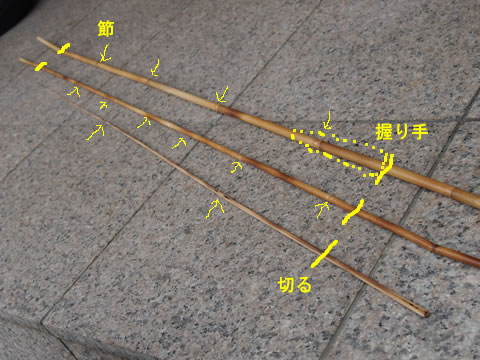

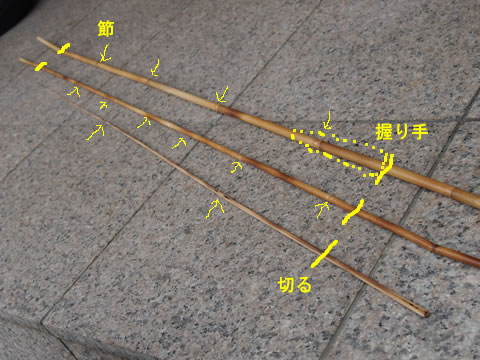

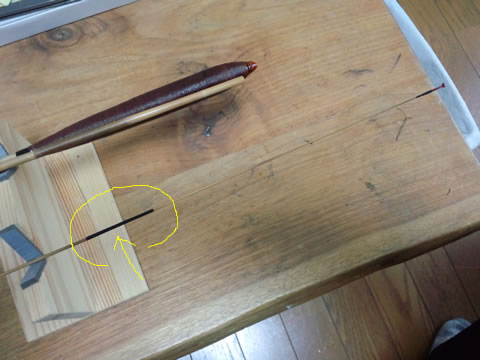

さて、切り組みですが、まっすぐに切れるようにマスキングテープで印をつけ、竹を手前に少しずつ回しながらのこぎりを入れます。OLFAのクラフトのこ(ピラニアソーと同様に目の細かいもの)を使っています。1000円前後とリーズナブルですが、よく切れます。目の荒いものを使うと切り口で竹の皮がめくれたりするのでご注意ください。切り口はヤスリで整えておきました。

こちらが切り組み後の素材です。切り取った先端側の竹は、栓を作る際に使えるので、保管しておきます。

さて、次は中抜きです。

火曜日に仮仕上げが終了した穂先ですが、本日見ると少し元の方に曲がりが出ていたので、再度火を入れて矯め、ヘアアイロンで微調整。一方、先週一旦火入れを終え、様子を見ていた元竿と穂持ちですが、一週間経ってもほとんど動いていないので遂に切り組みをすることに

。

。元竿に一か所矯め傷があるのは知っていましたが、穂持ちも良く見ると上から3節目に僅かですが芽割れを発見

。一節目の込み部分以外には、あまり糸を巻きたくなかったのですが、仕方がないので3節目のところまで糸を巻くことになりそうです。

。一節目の込み部分以外には、あまり糸を巻きたくなかったのですが、仕方がないので3節目のところまで糸を巻くことになりそうです。

さて、切り組みですが、まっすぐに切れるようにマスキングテープで印をつけ、竹を手前に少しずつ回しながらのこぎりを入れます。OLFAのクラフトのこ(ピラニアソーと同様に目の細かいもの)を使っています。1000円前後とリーズナブルですが、よく切れます。目の荒いものを使うと切り口で竹の皮がめくれたりするのでご注意ください。切り口はヤスリで整えておきました。

こちらが切り組み後の素材です。切り取った先端側の竹は、栓を作る際に使えるので、保管しておきます。

さて、次は中抜きです。

2013年03月12日

穂先の製作③

3月12日(火)

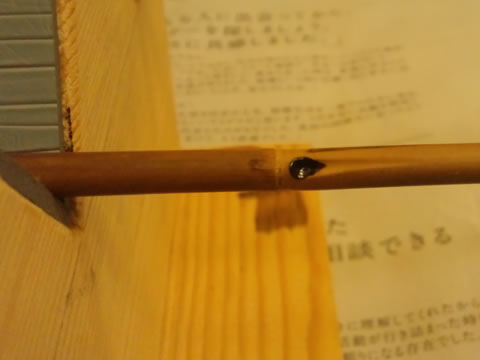

穂先のうねりが気になったので、修正しようと椅子に座りながらヘアアイロンをあてていると「ペキッ・・・ 」。手元側をやっていたのですが、穂先側が椅子の背もたれにひっかかり折れてしまいました

」。手元側をやっていたのですが、穂先側が椅子の背もたれにひっかかり折れてしまいました 。

。

折れた場所が先端側の8cmのところだったのが、不幸中の幸い 。この穂先は全体で90cm、でも使うのは78~80cmの予定なので、10cmほどは余裕があったんです。ただ、太くなってしまったので、全体的に再度削る羽目に・・・

。この穂先は全体で90cm、でも使うのは78~80cmの予定なので、10cmほどは余裕があったんです。ただ、太くなってしまったので、全体的に再度削る羽目に・・・ 。

。

まず先端は0.9mmにしていたのですが、折れたところの直径は1.1mm。また第1と第2の節の間も少し太いなあと思っていたので、これもあわせて慎重に穂先を回しながら平ヤスリで削り、そして前回同様カンナの刃で作った削り器、そして電動ドリルに咥えさせてサンドペーパーで仕上げ、最後にヘアアイロンで曲がりを微調整。

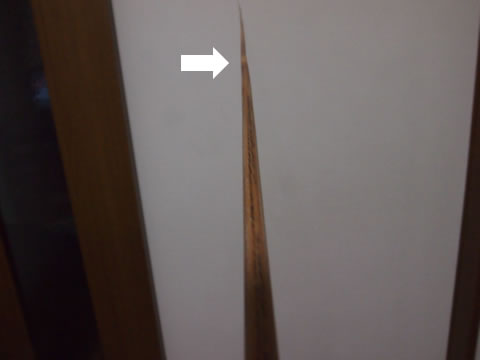

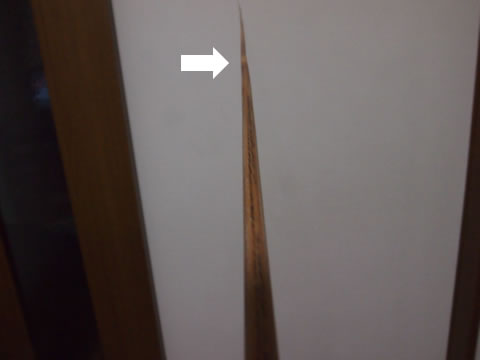

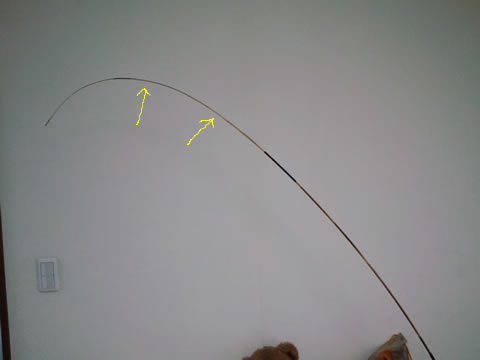

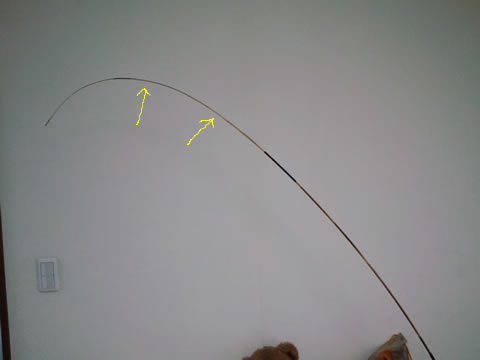

まっすぐを確認するためにふすまにヨーヨーと一緒に吊るしました 。わずかに波を打っているところがありますが、わたしにしては十分な出来

。わずかに波を打っているところがありますが、わたしにしては十分な出来 。今度こそ、折らないようにそーっとしまっておきます・・・

。今度こそ、折らないようにそーっとしまっておきます・・・ 。

。

穂先のうねりが気になったので、修正しようと椅子に座りながらヘアアイロンをあてていると「ペキッ・・・

」。手元側をやっていたのですが、穂先側が椅子の背もたれにひっかかり折れてしまいました

」。手元側をやっていたのですが、穂先側が椅子の背もたれにひっかかり折れてしまいました 。

。

折れた場所が先端側の8cmのところだったのが、不幸中の幸い

。この穂先は全体で90cm、でも使うのは78~80cmの予定なので、10cmほどは余裕があったんです。ただ、太くなってしまったので、全体的に再度削る羽目に・・・

。この穂先は全体で90cm、でも使うのは78~80cmの予定なので、10cmほどは余裕があったんです。ただ、太くなってしまったので、全体的に再度削る羽目に・・・ 。

。まず先端は0.9mmにしていたのですが、折れたところの直径は1.1mm。また第1と第2の節の間も少し太いなあと思っていたので、これもあわせて慎重に穂先を回しながら平ヤスリで削り、そして前回同様カンナの刃で作った削り器、そして電動ドリルに咥えさせてサンドペーパーで仕上げ、最後にヘアアイロンで曲がりを微調整。

まっすぐを確認するためにふすまにヨーヨーと一緒に吊るしました

。わずかに波を打っているところがありますが、わたしにしては十分な出来

。わずかに波を打っているところがありますが、わたしにしては十分な出来 。今度こそ、折らないようにそーっとしまっておきます・・・

。今度こそ、折らないようにそーっとしまっておきます・・・ 。

。2013年03月09日

穂先の製作②

3月9日(土)

本日は二日酔いで釣りは断念 。穂先作りの続きをしました。

。穂先作りの続きをしました。

前回火入れをして四角錐に削った真竹ですが、今度はマジックで真黒に塗りました。

実はこれ、この次にヤスリで八角錐に削るので、削った面の大きさがよくわかるようにするためです。こうすると正確とまではいいませんが、バランスのとれた八角錐に削ることができます。

その後は、さらにヤスリで削り、八角錐を円錐にしていきました。ただ、まだまだ目標の細さには達していません。左側が火入れ中に折ってしまった穂先ですので、このくらいにまで細くしなければなりません。この時点で再度火入れをしておきました。

続けて削っていきますが、強度のある竹の表皮側(矢印)はあまり削りたくありませんので、表皮部分に再びマジックで印を入れ、それ以外の部分を中心に削って細くしていきました。

ほぼ想定内の細さになってきたので、今度はカンナの刃を削って作った穂先削り具で荒れた表面を滑らかにしていきます。

そして、仕上げはドリルに咥えさせ、回転させながらサンドペーパー(400番)をかけました。

これであとは、実際に切り組みをして込みを削っていく際に再度微調整をして完成の予定です。矢印のあるところと先端側にもう一カ所節があります。矢印の部分は少し波を打っていますが、これを修正しようとしてまた折るのは嫌なので、とりあえずよしとしておきます。先端は1mm、元側4.3mmになっています(長さは900mmありますが、使う部分は780mm程度の予定です)。

元竿と穂持ちの火入れもそろそろ終了の様子です。来週くらまで置いて狂いがでなければ、いよいよ切り組みに移れそうです。

本日は二日酔いで釣りは断念

。穂先作りの続きをしました。

。穂先作りの続きをしました。前回火入れをして四角錐に削った真竹ですが、今度はマジックで真黒に塗りました。

実はこれ、この次にヤスリで八角錐に削るので、削った面の大きさがよくわかるようにするためです。こうすると正確とまではいいませんが、バランスのとれた八角錐に削ることができます。

その後は、さらにヤスリで削り、八角錐を円錐にしていきました。ただ、まだまだ目標の細さには達していません。左側が火入れ中に折ってしまった穂先ですので、このくらいにまで細くしなければなりません。この時点で再度火入れをしておきました。

続けて削っていきますが、強度のある竹の表皮側(矢印)はあまり削りたくありませんので、表皮部分に再びマジックで印を入れ、それ以外の部分を中心に削って細くしていきました。

ほぼ想定内の細さになってきたので、今度はカンナの刃を削って作った穂先削り具で荒れた表面を滑らかにしていきます。

そして、仕上げはドリルに咥えさせ、回転させながらサンドペーパー(400番)をかけました。

これであとは、実際に切り組みをして込みを削っていく際に再度微調整をして完成の予定です。矢印のあるところと先端側にもう一カ所節があります。矢印の部分は少し波を打っていますが、これを修正しようとしてまた折るのは嫌なので、とりあえずよしとしておきます。先端は1mm、元側4.3mmになっています(長さは900mmありますが、使う部分は780mm程度の予定です)。

元竿と穂持ちの火入れもそろそろ終了の様子です。来週くらまで置いて狂いがでなければ、いよいよ切り組みに移れそうです。

2013年03月04日

穂先の製作①

3月4日(月)

先日、削りが完了する一歩手前で8号竿用の穂先を折ってしまい、あらたに削り直しました。1.5cm角程度に割ったひご状の真竹を元側を1cm角、穂先側が5mm角程度にカンナで削り、四角錐にしています。

今までは、ある程度穂先の形にまで削ってから火を深く入れていたのですが、きれいに削っていても火を入れると節周辺にゆがみができてしまします。おまけに固まってしまうので、修復するのが大変なんです。前回のようにポキッと折ってしまう結果を招きかねないので、今回はこの段階で深く火を入れ、矯めて、まっすぐにしてみることにしました。うまくいけばよいのですが・・・ 。

。

「・・・ 」

」

真黒焦げだろ~と思うかもしれませんが、まだまだ削るので大丈夫なハズ です。今回の8号竿から、写真のように火の近くで火入れをするように変えました。どうやらこの方がきれいにムラが少なく、早く焼けます(要注意ですが・・・)。火入れの方法は、前後に竹を動かしながら、くるくると回し、一定の場所に火があたらないようにします。

です。今回の8号竿から、写真のように火の近くで火入れをするように変えました。どうやらこの方がきれいにムラが少なく、早く焼けます(要注意ですが・・・)。火入れの方法は、前後に竹を動かしながら、くるくると回し、一定の場所に火があたらないようにします。

そして曲がっているところも今回はこの段階でしっかりと矯めていきます。更に節部は繊維がゆがんでいますので、できるだけまっすぐにするために火入れをしてすぐに万力で挟みました。

そして、この真黒焦げの真竹をカンナで再び削っていきます。竹をカンナで削る時は、革手袋などをしないと削れた竹が手に刺さり危険ですのでご注意ください。

そして、元側5.5mm角程度、穂先側2.5mm角程度の四角錐にしました。中も焦げていたらどうしようかと内心少し不安でしたが、焦げていた部分はきれいに削れ、中も良い感じで火が入っているように感じます。

そして、1日置いて(本当は1週間くらいおいた方が癖が戻ってくるので、いいと思いますが・・・)、もう一度軽く矯めなおし、軽くカンナをかけ、元側5mm角、穂先側2mm角の四角錐にしました。

また火を入れてしまいましたので、少し黒くなりました・・・ 。節の上は削って枠内の写真のようになっています。

。節の上は削って枠内の写真のようになっています。

本日はここまで。続きはまた今度です。

先日、削りが完了する一歩手前で8号竿用の穂先を折ってしまい、あらたに削り直しました。1.5cm角程度に割ったひご状の真竹を元側を1cm角、穂先側が5mm角程度にカンナで削り、四角錐にしています。

今までは、ある程度穂先の形にまで削ってから火を深く入れていたのですが、きれいに削っていても火を入れると節周辺にゆがみができてしまします。おまけに固まってしまうので、修復するのが大変なんです。前回のようにポキッと折ってしまう結果を招きかねないので、今回はこの段階で深く火を入れ、矯めて、まっすぐにしてみることにしました。うまくいけばよいのですが・・・

。

。

「・・・

」

」真黒焦げだろ~と思うかもしれませんが、まだまだ削るので大丈夫なハズ

です。今回の8号竿から、写真のように火の近くで火入れをするように変えました。どうやらこの方がきれいにムラが少なく、早く焼けます(要注意ですが・・・)。火入れの方法は、前後に竹を動かしながら、くるくると回し、一定の場所に火があたらないようにします。

です。今回の8号竿から、写真のように火の近くで火入れをするように変えました。どうやらこの方がきれいにムラが少なく、早く焼けます(要注意ですが・・・)。火入れの方法は、前後に竹を動かしながら、くるくると回し、一定の場所に火があたらないようにします。そして曲がっているところも今回はこの段階でしっかりと矯めていきます。更に節部は繊維がゆがんでいますので、できるだけまっすぐにするために火入れをしてすぐに万力で挟みました。

そして、この真黒焦げの真竹をカンナで再び削っていきます。竹をカンナで削る時は、革手袋などをしないと削れた竹が手に刺さり危険ですのでご注意ください。

そして、元側5.5mm角程度、穂先側2.5mm角程度の四角錐にしました。中も焦げていたらどうしようかと内心少し不安でしたが、焦げていた部分はきれいに削れ、中も良い感じで火が入っているように感じます。

そして、1日置いて(本当は1週間くらいおいた方が癖が戻ってくるので、いいと思いますが・・・)、もう一度軽く矯めなおし、軽くカンナをかけ、元側5mm角、穂先側2mm角の四角錐にしました。

また火を入れてしまいましたので、少し黒くなりました・・・

。節の上は削って枠内の写真のようになっています。

。節の上は削って枠内の写真のようになっています。本日はここまで。続きはまた今度です。

2013年03月02日

穂先の火入れ

3月2日(土)

今日は8号竿の火入れをやっていました。今回の8号竿は素材に癖があり、苦しんでます 。穂持ちの高野は、芽の背中側が膨らんでるし、手元の矢竹は、節間にうねりが入ってます。こんな素材を選ばなければいいだけの話なのですが、竹の在庫も少ないし、まあ矯めの練習にもなるかなと、やってはいますが・・・。

。穂持ちの高野は、芽の背中側が膨らんでるし、手元の矢竹は、節間にうねりが入ってます。こんな素材を選ばなければいいだけの話なのですが、竹の在庫も少ないし、まあ矯めの練習にもなるかなと、やってはいますが・・・。

さて、穂先はほぼ火入れもも終了し、あとは節周辺の曲がりだけ直そうと火に入れました。そして、矯め木をあてて曲げようとした途端、「ミシッ・・・ 」

」

節のところからきれいに真っ二つ・・・ 。もう先端から61cmしかないので、8号竿の穂先としては使えません。また、作りなおしが決定しました。

。もう先端から61cmしかないので、8号竿の穂先としては使えません。また、作りなおしが決定しました。

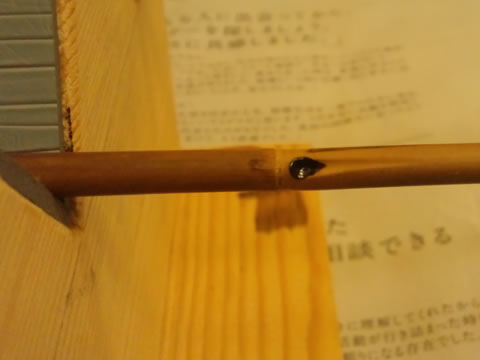

折角の機会なので、縦半分に割り中身のチェック

「おーっ 」

」

芯まで火が入っているようです。全体的にいい色に仕上がっているようにも思えます。今回少し火入れの方法を変えたので、その効果でしょうか・・・。

次の穂先の削りをスタートしました。

穂先の矯めはこの節の周りが難しいです。万力を使ったり、ヘアアイロンを使ったりと、いろいろと試みていますが、なかなか思うように動いてくれません。

今日は8号竿の火入れをやっていました。今回の8号竿は素材に癖があり、苦しんでます

。穂持ちの高野は、芽の背中側が膨らんでるし、手元の矢竹は、節間にうねりが入ってます。こんな素材を選ばなければいいだけの話なのですが、竹の在庫も少ないし、まあ矯めの練習にもなるかなと、やってはいますが・・・。

。穂持ちの高野は、芽の背中側が膨らんでるし、手元の矢竹は、節間にうねりが入ってます。こんな素材を選ばなければいいだけの話なのですが、竹の在庫も少ないし、まあ矯めの練習にもなるかなと、やってはいますが・・・。さて、穂先はほぼ火入れもも終了し、あとは節周辺の曲がりだけ直そうと火に入れました。そして、矯め木をあてて曲げようとした途端、「ミシッ・・・

」

」

節のところからきれいに真っ二つ・・・

。もう先端から61cmしかないので、8号竿の穂先としては使えません。また、作りなおしが決定しました。

。もう先端から61cmしかないので、8号竿の穂先としては使えません。また、作りなおしが決定しました。折角の機会なので、縦半分に割り中身のチェック

「おーっ

」

」芯まで火が入っているようです。全体的にいい色に仕上がっているようにも思えます。今回少し火入れの方法を変えたので、その効果でしょうか・・・。

次の穂先の削りをスタートしました。

穂先の矯めはこの節の周りが難しいです。万力を使ったり、ヘアアイロンを使ったりと、いろいろと試みていますが、なかなか思うように動いてくれません。

2013年02月19日

8号竿の製作

2月19日(火)

夏以降休憩していたヘラ釣りも1月末から再開し、11月初旬に完成させた7号竿を実釣で使ってみると、これがまた思いのほか良い感じです。なので、もう1本そんな竿を作りたくなってきました。今回も使用頻度の高い8尺前後、3本継ぎにします。

さっそく少ない在庫の竹から、なんとか使えそうな手元と穂持ち材を選び、穂先も真竹の割ったものを削って火入れを開始。久しぶりなので、自分の書いた記事やその他参考文献等を読みなおしてスタートしましたが、感覚が鈍っていてなかなかうまくいきません。

とにかく、何とか火入れを開始。まだ4回終了しただけですので、あと数回、完了まで焦がさないように祈るだけです(すでに何カ所か焦がし気味ですが・・・ )。焦がすのは一瞬の出来事なんです。「やばい」っと思って、火から離してももう遅い。離した後でも、焦げは一気にひろがります。

)。焦がすのは一瞬の出来事なんです。「やばい」っと思って、火から離してももう遅い。離した後でも、焦げは一気にひろがります。

火入れが十分でないとすぐに曲がる竿になってしまい使いものになりませんが、しっかり火入れをしようとするとすぐに焦がしてしまいます。この直前で止めるのが実に難しい。まして、全体に同じように深く火入れすることは、到底シロートには無理だと思いますが、少しまだらになりながらもある程度曲がりがでにくい竿ができればと思っています。

火入れさえ何とかなれば、竿が完成したといっていいくらいの感覚です。もちろん、継ぎもとても難しいのですが・・・。握りや塗りなど装飾部分は失敗してもやり直しがきくので、見た目を気にさえしなければ、どうにかなるものです。

まあ、とにかく完成は当分先だとは思いますが、8号竿の製作スタートです 。

。

夏以降休憩していたヘラ釣りも1月末から再開し、11月初旬に完成させた7号竿を実釣で使ってみると、これがまた思いのほか良い感じです。なので、もう1本そんな竿を作りたくなってきました。今回も使用頻度の高い8尺前後、3本継ぎにします。

さっそく少ない在庫の竹から、なんとか使えそうな手元と穂持ち材を選び、穂先も真竹の割ったものを削って火入れを開始。久しぶりなので、自分の書いた記事やその他参考文献等を読みなおしてスタートしましたが、感覚が鈍っていてなかなかうまくいきません。

とにかく、何とか火入れを開始。まだ4回終了しただけですので、あと数回、完了まで焦がさないように祈るだけです(すでに何カ所か焦がし気味ですが・・・

)。焦がすのは一瞬の出来事なんです。「やばい」っと思って、火から離してももう遅い。離した後でも、焦げは一気にひろがります。

)。焦がすのは一瞬の出来事なんです。「やばい」っと思って、火から離してももう遅い。離した後でも、焦げは一気にひろがります。

火入れが十分でないとすぐに曲がる竿になってしまい使いものになりませんが、しっかり火入れをしようとするとすぐに焦がしてしまいます。この直前で止めるのが実に難しい。まして、全体に同じように深く火入れすることは、到底シロートには無理だと思いますが、少しまだらになりながらもある程度曲がりがでにくい竿ができればと思っています。

火入れさえ何とかなれば、竿が完成したといっていいくらいの感覚です。もちろん、継ぎもとても難しいのですが・・・。握りや塗りなど装飾部分は失敗してもやり直しがきくので、見た目を気にさえしなければ、どうにかなるものです。

まあ、とにかく完成は当分先だとは思いますが、8号竿の製作スタートです

。

。 タグ :8号竿

2012年11月02日

7号竿の製作⑤

11月2日(金)

今回は7号竿の製作シリーズの最終回です。口栓作りと仕上げの調整および磨きです。

まずは口栓作りですが、その事前作業として再度コミ調整を行います。胴拭き塗りを繰り返す程度ではあまりコミの径そのものが変わるほどではありませんが、やはり玉口内部には塗料が流れてしまいますので、それを棒ヤスリで削り取ります。そして、もう玉口の修正は必要ないなという程度に仕上げた段階で、口栓を削っていきます。

わたしの場合、竹を素材組する際に切り取ったひとつ上の竹の節(玉口の外径よりも少し細く、内径よりも太い)を使います。境界はまずマスキングテープで印をして、のこぎりで軽く線を引く程度に切り目を入れ、下側をヤスリやナイフで削って玉口の内径にあわせていきます。竹の穴には、つまようじや割りばしなどを削ってエポキシボンドで固定、余分な部分を切ってヤスリで整えて仕上げます。

口栓が完成したら次に、竿をピカールやコンパウンドを布につけてで磨きます。ピカールは金属磨きなので、粒子が粗く、やや曇り気味の光り方、コンパウンドは細かいので、ピカッと光らせることができます。どの程度の光り方にさせるかは好みでしょう。今回は黒色のうるし部分をもう少し光らせるためにコンパウンドで磨きました。他の部分も軽くコンパウンドをかけました。なお、写真のコンパウンドは、車用に買ったものを流用しているだけですので、お勧めという意味ではありません。

最終段階として、竿をついで曲がりがあれば、軽い火入れをして調整することになりますが、まだ現段階では塗装は完全に乾燥しているというわけではないようですので、1~2週間後に完全に乾いてからやる予定です(完全に乾く前にやって塗装が浮くと嫌ですので・・・)。

まずは完成した7号竿の仕様を書いておきます。

=======================================

※ 竿長: 840+840+790-(90+70)=2,310(約7.6尺)

※ 込み元径: 手元は握り手の先部分、他は各々の竿尻部から込み長戻った部分

(差込み完了部)の太さ。

※ 玉口径: 穂先の玉口径は穂先先端部の太さ。

※ 穂先: 穂先のカッコ内()の数字は塗装後。

=======================================

以前に製作した5号竿(3本継ぎ、8尺)とテーパーを比較してみました。6号竿でも砲弾型を目指しましたが、今回も5号竿よりも心もち砲弾型になっていると思います。穂持ちのテーパーはほぼ同じですが、手元のテーパーは緩やかに、そして穂先は逆にきつくなっています。

では肝心の完成写真を・・・ 。

。

60gのメタルジグを吊るしてみました。割りといい感じです。穂先はやはりまだまだですけど・・・。

あとは試し釣りですが、これはまた近いうちに行ってきたいと思います。ただ、しばらくへら釣りをやっていないので、この季節のエサもわからないし、釣れるかどうか・・・ 。

。

昨年の年末からへらぶな釣りを開始し、竿や竿掛けは買わないで作るということにして、道具作りもスタートしました。この10カ月間に竿7本と玉の柄3本を作ったので、計10本です(それ以外に、玉枠2つ、ウキ箱、絞り器も作りましたが・・・)。見本となる竿をほとんど持っていない中で、試行錯誤してやってきましたが、最初の1本から比べるとずいぶん進歩して、やっと竿っぽく(・・・ )なってきました。

)なってきました。

まだまだではありますが、ここまでの試行錯誤した作り方を一度まとめておきたかったので、文章にしました。また一定期間を経て、進歩を自分で感じることができた際には、作り方をまとめてみたいと思います。「こうした方がうまくいくよ」といった経験談などありましたら、教えていただければ幸いです。

以上7号竿の製作でした。

火入れ

7号竿の製作①

7号竿の製作②

7号竿の製作③

7号竿の製作④

7号竿の製作⑤

今回は7号竿の製作シリーズの最終回です。口栓作りと仕上げの調整および磨きです。

まずは口栓作りですが、その事前作業として再度コミ調整を行います。胴拭き塗りを繰り返す程度ではあまりコミの径そのものが変わるほどではありませんが、やはり玉口内部には塗料が流れてしまいますので、それを棒ヤスリで削り取ります。そして、もう玉口の修正は必要ないなという程度に仕上げた段階で、口栓を削っていきます。

わたしの場合、竹を素材組する際に切り取ったひとつ上の竹の節(玉口の外径よりも少し細く、内径よりも太い)を使います。境界はまずマスキングテープで印をして、のこぎりで軽く線を引く程度に切り目を入れ、下側をヤスリやナイフで削って玉口の内径にあわせていきます。竹の穴には、つまようじや割りばしなどを削ってエポキシボンドで固定、余分な部分を切ってヤスリで整えて仕上げます。

口栓が完成したら次に、竿をピカールやコンパウンドを布につけてで磨きます。ピカールは金属磨きなので、粒子が粗く、やや曇り気味の光り方、コンパウンドは細かいので、ピカッと光らせることができます。どの程度の光り方にさせるかは好みでしょう。今回は黒色のうるし部分をもう少し光らせるためにコンパウンドで磨きました。他の部分も軽くコンパウンドをかけました。なお、写真のコンパウンドは、車用に買ったものを流用しているだけですので、お勧めという意味ではありません。

最終段階として、竿をついで曲がりがあれば、軽い火入れをして調整することになりますが、まだ現段階では塗装は完全に乾燥しているというわけではないようですので、1~2週間後に完全に乾いてからやる予定です(完全に乾く前にやって塗装が浮くと嫌ですので・・・)。

まずは完成した7号竿の仕様を書いておきます。

=======================================

| (長さ) | (玉口径) | (込み長) | (込み元径) | |

| 手元(3番) | 840 | 7.3 | n/a | 8.9 |

| 穂持ち(2番) | 840 | 4.9 | 90 | 6.2 |

| 穂先(1番) | 790 | 1.0(1.3) | 70 | 4.0(4.2) |

※ 竿長: 840+840+790-(90+70)=2,310(約7.6尺)

※ 込み元径: 手元は握り手の先部分、他は各々の竿尻部から込み長戻った部分

(差込み完了部)の太さ。

※ 玉口径: 穂先の玉口径は穂先先端部の太さ。

※ 穂先: 穂先のカッコ内()の数字は塗装後。

=======================================

以前に製作した5号竿(3本継ぎ、8尺)とテーパーを比較してみました。6号竿でも砲弾型を目指しましたが、今回も5号竿よりも心もち砲弾型になっていると思います。穂持ちのテーパーはほぼ同じですが、手元のテーパーは緩やかに、そして穂先は逆にきつくなっています。

では肝心の完成写真を・・・

。

。

60gのメタルジグを吊るしてみました。割りといい感じです。穂先はやはりまだまだですけど・・・。

あとは試し釣りですが、これはまた近いうちに行ってきたいと思います。ただ、しばらくへら釣りをやっていないので、この季節のエサもわからないし、釣れるかどうか・・・

。

。昨年の年末からへらぶな釣りを開始し、竿や竿掛けは買わないで作るということにして、道具作りもスタートしました。この10カ月間に竿7本と玉の柄3本を作ったので、計10本です(それ以外に、玉枠2つ、ウキ箱、絞り器も作りましたが・・・)。見本となる竿をほとんど持っていない中で、試行錯誤してやってきましたが、最初の1本から比べるとずいぶん進歩して、やっと竿っぽく(・・・

)なってきました。

)なってきました。まだまだではありますが、ここまでの試行錯誤した作り方を一度まとめておきたかったので、文章にしました。また一定期間を経て、進歩を自分で感じることができた際には、作り方をまとめてみたいと思います。「こうした方がうまくいくよ」といった経験談などありましたら、教えていただければ幸いです。

以上7号竿の製作でした。

火入れ

7号竿の製作①

7号竿の製作②

7号竿の製作③

7号竿の製作④

7号竿の製作⑤

2012年10月28日

7号竿の製作④

10月28日(日)

いよいよ塗りの作業です。本物の漆は興味はあれど、またいつの日かということで、今回はすべて合成うるし(以下単にうるし)で仕上げています。ウレタンは乾燥もはやく、防水性能も高いようで便利なのですが、熱に弱いのが問題です。5号竿までは、ウレタンを下塗りにして、うるしを上に重ね塗っていたのですが、調整の火入れで熱を加えた際に塗装が浮いてしまいました。初心者が作った竿は製作した後も調整の火入れが何度も必要になるでしょうから、熱に少しは強いうるしだけの方がよいのではと思います(といっても軽い火入れしか無理です)。

うるしはサンコー商会のうらしま印を使っています。理由は、うすめ液の臭いがわたしにとっては一番マシだからです (もちろん、きれいにも塗れますよ・・・)。

(もちろん、きれいにも塗れますよ・・・)。

まずは玉口部分です。ここはロッドモーターを使って、塗りと乾燥をします。ロッドモーターがあればムラにならず、きれいに仕上がります。玉口部分の塗りの注意点はやはり際です。プロはウサギのヒゲを使用するそうです。ロッドモーターがあれば、筆を一定の場所に固定しておいてもそれなりに際は塗れますが、初心者には万能マスキングテープの方が簡単で失敗が少ないと思います。今回は、薄めのうるしで糸決め塗りを2度、その後4度ほど塗り重ねていますが、毎回マスキングテープを際から糸1~2本分あけた同じ場所に張っています。塗りが終わってしばらくしたらテープを剥がします(わたしの場合、5分程度です)。テープを剥がさないで乾燥すると段差になってしまします。

塗り重ねていく時にブツブツや気泡ができたら、乾燥後に600番~1000番程度のサンドペーパーで軽く水研ぎしてから重ね塗りをします。鏡面のようにまっ平らにしようと思うと根気よく塗りと研きを繰り返すことになります。わたしの場合、竿の機能がそのレベルに達していないので、そこそこ平らなレベルに留めています。サンドペーパーを使用する際には、平らな木材の端材等にサンドペーパーを巻いて、竿を回しながら研ぐときれいにできます。

穂先は、細いのでロッドモーターに取り付けて塗るというわけにはいきませんので、わたしの場合は塗った後に、下の端を持って、グルグル(びゅんびゅん)と2~3分回し続け、塗装表面を滑らかにしてから、先端のリリアン部を洗濯バサミで挟んで乾燥させています。

次に握りの塗りですが、これは4度塗りました。倍くらいに薄めて塗っています。塗る度にすぐにキッチンペーパーで余分な塗料を拭き取るとテカりませんが、しばらく放置してしまうと光の加減もありますが、下の写真のようにテカってしまいます(笑)。前回の6号竿はうまくできましたが、今回は少々油断してしまいました。まあ、乾燥する前に拭き取ってはいるので、角が立つほどではなく、実用上は問題ないと思います。

そして、芽打ちです。芽の部分への塗りですが、これも形を整えるのが難しいです。そろそろっと、びくびくしながら書くと、勢いがない絵になってしまいます。いろいろと毎回違う方法でやっていますが、今回は丸い部分はつまようじの尻部にうるしをつけて、それで塗り、そして尖がった部分だけ筆で書いてみました。まあまあです。

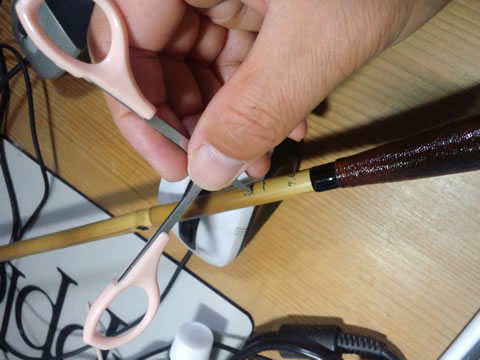

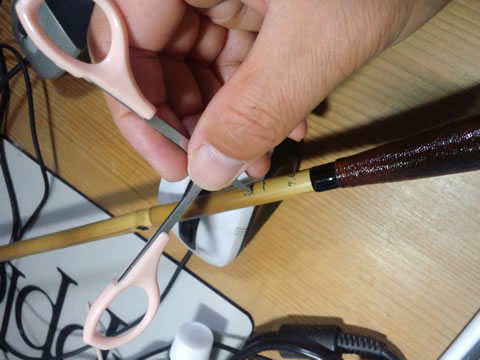

銘入れですが、これも難しいです。いろいろと尖がったもので試しましたが、現在は100円ショップの糸切りばさみでやっています。胴拭き塗りを3度ほどやった後に銘を彫り、黒のアクリル絵の具(水性、乾くと耐水)をちょっと指につけてこすり、その後さっと拭き取れば、文字のところだけに墨が入ります。もちろん、うるしを使ってもOKですが、すぐに乾燥させて胴拭き塗りをしたかったので、アクリル絵の具を使いました。写真はすでに彫った後で、彫っているフリをしているだけです 。胴拭き塗りを何度かしてからの方が、刃先を動かしやすく、やりやすいです。

。胴拭き塗りを何度かしてからの方が、刃先を動かしやすく、やりやすいです。

胴拭き塗りをする前に再度コミ調整(玉口の削り)をやっておきます。穂先は特にコミの途中部分までうるしを塗っているので、径が大きくなっています。うるしを何度も塗ると0.2mmほどは太くなります。また、玉口側もうるしを何度も塗っているので、内部にも若干うるしが流れていたりしますので、これもきれいに削り取らないといけません。予定通りの差し込み完了線の長さ(今回は7cm)まで入るように、玉口内部を棒ヤスリで削り調整します。

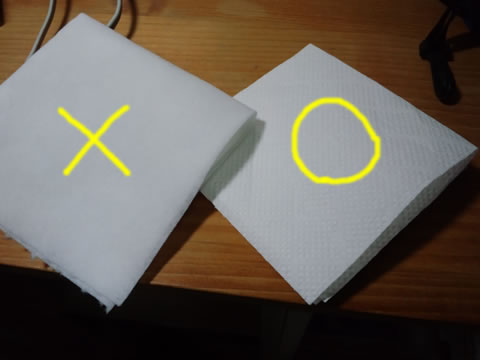

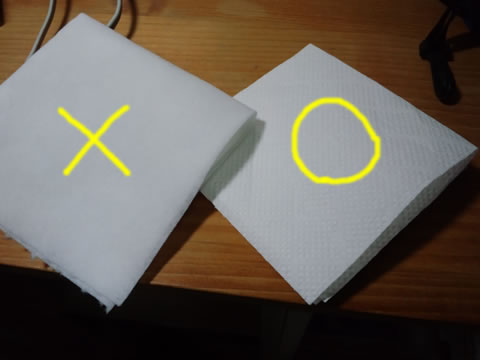

そして最後の胴拭き塗りです。いろいろやり方もあるようですが、ひと節ずつ筆で倍程度に薄めたうるしを塗り、塗料に粘度が出る前にすぐにキッチンペーパーで拭き取っています。塗ったうるしをすべて拭き取るくらいのつもりでOKです。中途半端に拭き取ったり、少し時間をあけて拭き取るとムラになります。わたしの場合、握り手の部分以外、口巻き部も含めて、すべてにします。なお、キッチンペーパーといっても写真左側の高級な毛が生えたような紙質のものではなく、右側の安価なタイプのものでないと、ひっついてしまいます(写真ではわかり辛いかもしれませんのでご注意を)。

胴拭き塗りは塗膜が薄く垂れる心配もないので、乾燥にはロッドモーターを使う必要はないと思います。わたしの場合、玉口に適当な紙を丸めて突っ込んで、それを洗濯バサミで挟んでつるしています。

今回胴拭き塗りの色は「透明」を使いましたが、5回塗ったところでもう少し色が欲しかったので、6回目~10回目は「透」を使いました。今までは複数の色を混ぜて使っていましたが、それだと毎回少しずつ違う色になってしまうので、今回は混ぜずに単色で使いました。今の季節は胴拭き塗りなら1日2回はいけます。写真はとりあえず5回重ねた段階です。これでも結構光沢がでていますが、あと5回がんばりました。塗りを重ねるうちに表面があらくなることがありますが、その際は、8000番程度の研磨フィルム(サンドペーパーのようなものですが、目がもっと細かい)で、なめらかにしてから重ね塗りをしています。コンパウンドでもよいかもしれません。

以上、塗りの工程でした。あと残すところは、口栓作りと仕上げの調整と磨きとなります。長くなりましたので、それは次回に。

火入れ

7号竿の製作①

7号竿の製作②

7号竿の製作③

7号竿の製作④

7号竿の製作⑤

いよいよ塗りの作業です。本物の漆は興味はあれど、またいつの日かということで、今回はすべて合成うるし(以下単にうるし)で仕上げています。ウレタンは乾燥もはやく、防水性能も高いようで便利なのですが、熱に弱いのが問題です。5号竿までは、ウレタンを下塗りにして、うるしを上に重ね塗っていたのですが、調整の火入れで熱を加えた際に塗装が浮いてしまいました。初心者が作った竿は製作した後も調整の火入れが何度も必要になるでしょうから、熱に少しは強いうるしだけの方がよいのではと思います(といっても軽い火入れしか無理です)。

うるしはサンコー商会のうらしま印を使っています。理由は、うすめ液の臭いがわたしにとっては一番マシだからです

(もちろん、きれいにも塗れますよ・・・)。

(もちろん、きれいにも塗れますよ・・・)。

まずは玉口部分です。ここはロッドモーターを使って、塗りと乾燥をします。ロッドモーターがあればムラにならず、きれいに仕上がります。玉口部分の塗りの注意点はやはり際です。プロはウサギのヒゲを使用するそうです。ロッドモーターがあれば、筆を一定の場所に固定しておいてもそれなりに際は塗れますが、初心者には万能マスキングテープの方が簡単で失敗が少ないと思います。今回は、薄めのうるしで糸決め塗りを2度、その後4度ほど塗り重ねていますが、毎回マスキングテープを際から糸1~2本分あけた同じ場所に張っています。塗りが終わってしばらくしたらテープを剥がします(わたしの場合、5分程度です)。テープを剥がさないで乾燥すると段差になってしまします。

塗り重ねていく時にブツブツや気泡ができたら、乾燥後に600番~1000番程度のサンドペーパーで軽く水研ぎしてから重ね塗りをします。鏡面のようにまっ平らにしようと思うと根気よく塗りと研きを繰り返すことになります。わたしの場合、竿の機能がそのレベルに達していないので、そこそこ平らなレベルに留めています。サンドペーパーを使用する際には、平らな木材の端材等にサンドペーパーを巻いて、竿を回しながら研ぐときれいにできます。

穂先は、細いのでロッドモーターに取り付けて塗るというわけにはいきませんので、わたしの場合は塗った後に、下の端を持って、グルグル(びゅんびゅん)と2~3分回し続け、塗装表面を滑らかにしてから、先端のリリアン部を洗濯バサミで挟んで乾燥させています。

次に握りの塗りですが、これは4度塗りました。倍くらいに薄めて塗っています。塗る度にすぐにキッチンペーパーで余分な塗料を拭き取るとテカりませんが、しばらく放置してしまうと光の加減もありますが、下の写真のようにテカってしまいます(笑)。前回の6号竿はうまくできましたが、今回は少々油断してしまいました。まあ、乾燥する前に拭き取ってはいるので、角が立つほどではなく、実用上は問題ないと思います。

そして、芽打ちです。芽の部分への塗りですが、これも形を整えるのが難しいです。そろそろっと、びくびくしながら書くと、勢いがない絵になってしまいます。いろいろと毎回違う方法でやっていますが、今回は丸い部分はつまようじの尻部にうるしをつけて、それで塗り、そして尖がった部分だけ筆で書いてみました。まあまあです。

銘入れですが、これも難しいです。いろいろと尖がったもので試しましたが、現在は100円ショップの糸切りばさみでやっています。胴拭き塗りを3度ほどやった後に銘を彫り、黒のアクリル絵の具(水性、乾くと耐水)をちょっと指につけてこすり、その後さっと拭き取れば、文字のところだけに墨が入ります。もちろん、うるしを使ってもOKですが、すぐに乾燥させて胴拭き塗りをしたかったので、アクリル絵の具を使いました。写真はすでに彫った後で、彫っているフリをしているだけです

。胴拭き塗りを何度かしてからの方が、刃先を動かしやすく、やりやすいです。

。胴拭き塗りを何度かしてからの方が、刃先を動かしやすく、やりやすいです。

胴拭き塗りをする前に再度コミ調整(玉口の削り)をやっておきます。穂先は特にコミの途中部分までうるしを塗っているので、径が大きくなっています。うるしを何度も塗ると0.2mmほどは太くなります。また、玉口側もうるしを何度も塗っているので、内部にも若干うるしが流れていたりしますので、これもきれいに削り取らないといけません。予定通りの差し込み完了線の長さ(今回は7cm)まで入るように、玉口内部を棒ヤスリで削り調整します。

そして最後の胴拭き塗りです。いろいろやり方もあるようですが、ひと節ずつ筆で倍程度に薄めたうるしを塗り、塗料に粘度が出る前にすぐにキッチンペーパーで拭き取っています。塗ったうるしをすべて拭き取るくらいのつもりでOKです。中途半端に拭き取ったり、少し時間をあけて拭き取るとムラになります。わたしの場合、握り手の部分以外、口巻き部も含めて、すべてにします。なお、キッチンペーパーといっても写真左側の高級な毛が生えたような紙質のものではなく、右側の安価なタイプのものでないと、ひっついてしまいます(写真ではわかり辛いかもしれませんのでご注意を)。

胴拭き塗りは塗膜が薄く垂れる心配もないので、乾燥にはロッドモーターを使う必要はないと思います。わたしの場合、玉口に適当な紙を丸めて突っ込んで、それを洗濯バサミで挟んでつるしています。

今回胴拭き塗りの色は「透明」を使いましたが、5回塗ったところでもう少し色が欲しかったので、6回目~10回目は「透」を使いました。今までは複数の色を混ぜて使っていましたが、それだと毎回少しずつ違う色になってしまうので、今回は混ぜずに単色で使いました。今の季節は胴拭き塗りなら1日2回はいけます。写真はとりあえず5回重ねた段階です。これでも結構光沢がでていますが、あと5回がんばりました。塗りを重ねるうちに表面があらくなることがありますが、その際は、8000番程度の研磨フィルム(サンドペーパーのようなものですが、目がもっと細かい)で、なめらかにしてから重ね塗りをしています。コンパウンドでもよいかもしれません。

以上、塗りの工程でした。あと残すところは、口栓作りと仕上げの調整と磨きとなります。長くなりましたので、それは次回に。

火入れ

7号竿の製作①

7号竿の製作②

7号竿の製作③

7号竿の製作④

7号竿の製作⑤

2012年10月23日

7号竿の製作③

10月22日(月)

前回の製作②では、糸決め塗りを2度しましたので、いよいよ玉口の削りです。ここで失敗すると、なかなか修正は効かないので、竿としては使いものにならなくなり、今までの苦労が水の泡・・・ 。慎重にせねばなりません。

。慎重にせねばなりません。

まずは前回削った込みの寸法をノギスで計測してメモします。穂持ち(2番)の込みの場合、竿尻が5.2mm、竿尻から約17mmのところで5.4mm、42mmのところで5.6mm、62mmのところで5.8mm、80mmのところで6.0mm、差し込み完了線は竿尻から90mmで6.1+mmとなっています。穴をあける葉ギリが0.2mm単位なので、それにあわせて測っています。

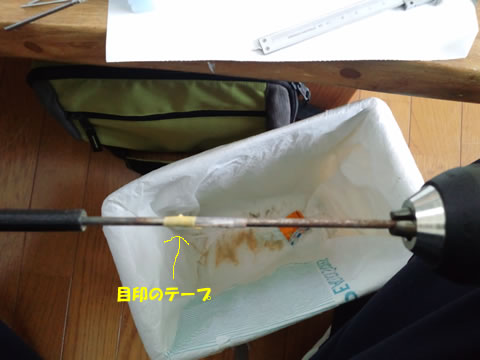

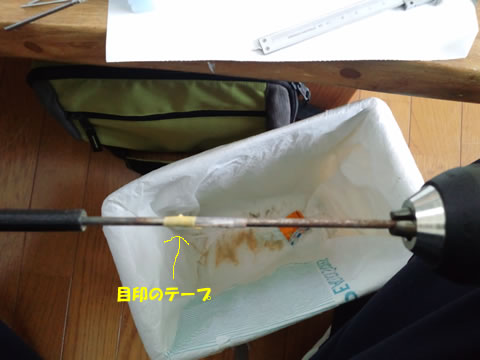

この計測した数字にあわせて、手元(3番)の先端の玉口部に穴をあけます。まず5.2mmの葉ギリで90mmの深さまで、次に5.4mmの葉ギリで73mm(=90mm-17mm)の深さまで、そして5.6mmで48mm、5.8mmで28mm、6.0mmで10mmです。穴をあける時は、深さがわかるように葉ギリにテープを張って印をつけます。玉口削りは以前のこちらの記事も参考になるかと思います。

そして、葉ギリで穴をあけ終わったら、棒ヤスリで内部の段差を削ります。わたしの場合、竹の網針や竹串を芯材として両面テープで、120番や240番程度のサンドペーパーを貼って使っています。いろいろ試しましたが、これが一番やりやすく、穴径にあわせて棒ヤスリの芯材のサイズも簡単に調整できます。使うサンドペーパーは写真のようなロール状のものです。巻いても折れません。芯材に少しテーパーを付けてからサンドペーパーを張るのも場合によってはよいかと思います。どのようなヤスリを使おうと、ポイントは削る穴の径とヤスリの径が近い方がきれいに削れます。ヤスリの径が小さ過ぎると穴が歪になりやすいです。

慎重に削って、何とか玉口削りが完了しました。まだあとで塗りをするので、その厚みを考えて(特に穂先はコミ途中まで黒色のうるしを塗るので)、やや緩めに仕上げる、あるいは玉口を後で削れる余裕を残しておきます。

そして、ここで実際に竿を継いで見て、曲がっていないか確かめます。この時点では、まだ胴に塗りをしていないので、口糸を巻いた部分以外は、普段通りの火入れが可能です。今回は、穂持ちの込み部分が少し曲がりがでていたので、ヘアアイロンで修正してみました。

修正が完了し、3本を継いでみると、かなりいい感じになっています。

穂先ですが、まずリリアンを付けます。今回は穂先は細く削ったので、サイズは「細」です。リリアンを差し込み、先を結んで、ライターで溶かして固めます。リリアンの下部は段差がつかないように糸をほつれさせ、糸(今回は黒)を巻いていくと完了です。

次に竹の節部分の強化のために同じく糸を巻いておきました。竹の節はこの穂先には2ヶ所ありますが、先端の方だけ強化しました。

今度は、穂先の曲がりをチェックします。3本を繋いで、約50gのオモリをつるしました。矢印の部分が少し太く、曲がりが硬いような気がします。

両方とも軽く削りを入れました。特に元側は竹の節の部分なので、少々太くしていたのですが、0.2mmほど削ってみました。

少しましになったように見えるかどうかはあなた次第(笑)・・・ 。まあ、実際には大して変わっていなくとも、試して修正してみるという過程が重要な気がしています。

。まあ、実際には大して変わっていなくとも、試して修正してみるという過程が重要な気がしています。

あとは塗りをやって、調整して完成になります。それは次回。

火入れ

7号竿の製作①

7号竿の製作②

7号竿の製作③

7号竿の製作④

7号竿の製作⑤

前回の製作②では、糸決め塗りを2度しましたので、いよいよ玉口の削りです。ここで失敗すると、なかなか修正は効かないので、竿としては使いものにならなくなり、今までの苦労が水の泡・・・

。慎重にせねばなりません。

。慎重にせねばなりません。まずは前回削った込みの寸法をノギスで計測してメモします。穂持ち(2番)の込みの場合、竿尻が5.2mm、竿尻から約17mmのところで5.4mm、42mmのところで5.6mm、62mmのところで5.8mm、80mmのところで6.0mm、差し込み完了線は竿尻から90mmで6.1+mmとなっています。穴をあける葉ギリが0.2mm単位なので、それにあわせて測っています。

この計測した数字にあわせて、手元(3番)の先端の玉口部に穴をあけます。まず5.2mmの葉ギリで90mmの深さまで、次に5.4mmの葉ギリで73mm(=90mm-17mm)の深さまで、そして5.6mmで48mm、5.8mmで28mm、6.0mmで10mmです。穴をあける時は、深さがわかるように葉ギリにテープを張って印をつけます。玉口削りは以前のこちらの記事も参考になるかと思います。

そして、葉ギリで穴をあけ終わったら、棒ヤスリで内部の段差を削ります。わたしの場合、竹の網針や竹串を芯材として両面テープで、120番や240番程度のサンドペーパーを貼って使っています。いろいろ試しましたが、これが一番やりやすく、穴径にあわせて棒ヤスリの芯材のサイズも簡単に調整できます。使うサンドペーパーは写真のようなロール状のものです。巻いても折れません。芯材に少しテーパーを付けてからサンドペーパーを張るのも場合によってはよいかと思います。どのようなヤスリを使おうと、ポイントは削る穴の径とヤスリの径が近い方がきれいに削れます。ヤスリの径が小さ過ぎると穴が歪になりやすいです。

慎重に削って、何とか玉口削りが完了しました。まだあとで塗りをするので、その厚みを考えて(特に穂先はコミ途中まで黒色のうるしを塗るので)、やや緩めに仕上げる、あるいは玉口を後で削れる余裕を残しておきます。

そして、ここで実際に竿を継いで見て、曲がっていないか確かめます。この時点では、まだ胴に塗りをしていないので、口糸を巻いた部分以外は、普段通りの火入れが可能です。今回は、穂持ちの込み部分が少し曲がりがでていたので、ヘアアイロンで修正してみました。

修正が完了し、3本を継いでみると、かなりいい感じになっています。

穂先ですが、まずリリアンを付けます。今回は穂先は細く削ったので、サイズは「細」です。リリアンを差し込み、先を結んで、ライターで溶かして固めます。リリアンの下部は段差がつかないように糸をほつれさせ、糸(今回は黒)を巻いていくと完了です。

次に竹の節部分の強化のために同じく糸を巻いておきました。竹の節はこの穂先には2ヶ所ありますが、先端の方だけ強化しました。

今度は、穂先の曲がりをチェックします。3本を繋いで、約50gのオモリをつるしました。矢印の部分が少し太く、曲がりが硬いような気がします。

両方とも軽く削りを入れました。特に元側は竹の節の部分なので、少々太くしていたのですが、0.2mmほど削ってみました。

少しましになったように見えるかどうかはあなた次第(笑)・・・

。まあ、実際には大して変わっていなくとも、試して修正してみるという過程が重要な気がしています。

。まあ、実際には大して変わっていなくとも、試して修正してみるという過程が重要な気がしています。あとは塗りをやって、調整して完成になります。それは次回。

火入れ

7号竿の製作①

7号竿の製作②

7号竿の製作③

7号竿の製作④

7号竿の製作⑤

2012年10月16日

7号竿の製作②

10月16日(火)

7号竿の製作の続きです。Part①はこちら。

今回はまず握り手作りです。一般的な方法の新聞紙を使います。わたしの場合四枚重ねです。片側17cm程度、反対側15cm程度、5mm~10mmずつ横にずらして、木工用ボンドを最初と最後だけ付けて巻いていきます。

きれいに巻くためには、まず竹を平らに処理することです。巻いた新聞紙は、後でナイフ等で削れば角度は調整できるので、前後ともにバランスよく硬く締まるように新聞紙を引っ張りながら巻いていきます。下の写真が巻きあがったところです。

次に好みの角度をつけていきます。カッターでもよいでしょうが、わたしは切り出しナイフを使っています。最後に軽くサンドペーパーをかけるとなめらかになります。

そして、綿糸を巻いていきます。これで握り手らしくなってきます。

次に尻栓をします。手元には木の栓、穂持ちには、竹串の栓にしました。お好みで何でもいいと思いますが、きつ過ぎると差し込む際に割ってしまうので、少し緩めがいいと思います。ボンドは写真のエポキシを使っています。竹の中に入れている栓部分の長さは1.5cm~2cm程度です。

穂持ちの尻栓は余分な長さをすぐに切ってヤスリできれいにしましたが、元竿の余分な長さは、口糸巻きの際にドリルに咥えさすのに便利なので、口糸を巻き終えてから切ることにします。

口糸巻きですが、わたしは簡単な自具と電動ドリルを使って巻いています。まず自具ですが、糸を引きだすのにブレーキがかかるようにスプールをバネを挟んでネジで止めています。

糸はまず手巻きで10回程度巻いてテープでほつれないように仮止めします。

竿尻側をドリルに咥えさせます。元竿は、このために尻栓の余分な長さを残しておきました。

口糸を巻くすぐ下あたりを下の写真のように竿台にセットします。下のように緩い角度をつけると糸が隙間なく、きれいに巻けます。角度が弱いと糸と糸の間に隙間があき、角度が強過ぎると左側ではなく反対の右側に糸が巻かれてしまいます。

あとは右手で口糸を巻く部分のすぐ下あたりを竿台とともに押さえ(糸を張り)、左手でドリルのスイッチを入れます。巻き進むに従い、角度が強くなると右側に巻き戻ってしまうため、角度を保つように少しずつ竿台ごと右側にずらしていきます。わずか1分ほどで、全部巻けてしまいます。糸スプール部分と竿の距離を遠くにしておくと、角度が少しずつしか変わらないので右側にずらす頻度が少なくてすみます。

これが巻きあがった状態です。

この後、元竿の尻栓を揃えて切り、丸く削ります。そして、せっかく巻いた糸がほつれないように早い内に糸決め塗りをしておきます。

糸決めには、口糸は黒色、握り手は透色の合成うるしを倍ほどに薄めて塗りました。もう一度、塗って乾燥させた後、次回はいよいよ玉口の削り、穂先の仕上げ、そして残りの塗りをして完成させることになります。

火入れ

7号竿の製作①

7号竿の製作②

7号竿の製作③

7号竿の製作④

7号竿の製作⑤

7号竿の製作の続きです。Part①はこちら。

今回はまず握り手作りです。一般的な方法の新聞紙を使います。わたしの場合四枚重ねです。片側17cm程度、反対側15cm程度、5mm~10mmずつ横にずらして、木工用ボンドを最初と最後だけ付けて巻いていきます。

きれいに巻くためには、まず竹を平らに処理することです。巻いた新聞紙は、後でナイフ等で削れば角度は調整できるので、前後ともにバランスよく硬く締まるように新聞紙を引っ張りながら巻いていきます。下の写真が巻きあがったところです。

次に好みの角度をつけていきます。カッターでもよいでしょうが、わたしは切り出しナイフを使っています。最後に軽くサンドペーパーをかけるとなめらかになります。

そして、綿糸を巻いていきます。これで握り手らしくなってきます。

次に尻栓をします。手元には木の栓、穂持ちには、竹串の栓にしました。お好みで何でもいいと思いますが、きつ過ぎると差し込む際に割ってしまうので、少し緩めがいいと思います。ボンドは写真のエポキシを使っています。竹の中に入れている栓部分の長さは1.5cm~2cm程度です。

穂持ちの尻栓は余分な長さをすぐに切ってヤスリできれいにしましたが、元竿の余分な長さは、口糸巻きの際にドリルに咥えさすのに便利なので、口糸を巻き終えてから切ることにします。

口糸巻きですが、わたしは簡単な自具と電動ドリルを使って巻いています。まず自具ですが、糸を引きだすのにブレーキがかかるようにスプールをバネを挟んでネジで止めています。

糸はまず手巻きで10回程度巻いてテープでほつれないように仮止めします。

竿尻側をドリルに咥えさせます。元竿は、このために尻栓の余分な長さを残しておきました。

口糸を巻くすぐ下あたりを下の写真のように竿台にセットします。下のように緩い角度をつけると糸が隙間なく、きれいに巻けます。角度が弱いと糸と糸の間に隙間があき、角度が強過ぎると左側ではなく反対の右側に糸が巻かれてしまいます。

あとは右手で口糸を巻く部分のすぐ下あたりを竿台とともに押さえ(糸を張り)、左手でドリルのスイッチを入れます。巻き進むに従い、角度が強くなると右側に巻き戻ってしまうため、角度を保つように少しずつ竿台ごと右側にずらしていきます。わずか1分ほどで、全部巻けてしまいます。糸スプール部分と竿の距離を遠くにしておくと、角度が少しずつしか変わらないので右側にずらす頻度が少なくてすみます。

これが巻きあがった状態です。

この後、元竿の尻栓を揃えて切り、丸く削ります。そして、せっかく巻いた糸がほつれないように早い内に糸決め塗りをしておきます。

糸決めには、口糸は黒色、握り手は透色の合成うるしを倍ほどに薄めて塗りました。もう一度、塗って乾燥させた後、次回はいよいよ玉口の削り、穂先の仕上げ、そして残りの塗りをして完成させることになります。

火入れ

7号竿の製作①

7号竿の製作②

7号竿の製作③

7号竿の製作④

7号竿の製作⑤

2012年10月13日

7号竿の製作①

10月12日(金)

半月ほど前に火入れの記事で作業中としてた7号竿ですが、やっと火入れも完了し、ぼちぼちと作業を進めていますので、その製作過程を書いておきます。当然ながら自己流で、試行錯誤していますので、毎回少しずつやり方は変わっています 。

。

========================================

火入れ終了後、手元用の竹は中抜きをしました。万力に中抜き用のキリを固定、両手のひらで竹をはさんで回します。いわゆるキリモミです。下の写真ではやっていませんが、割れやすいので、竹にタコ糸でも巻いてからやる方が安全です。またキリは細いもので節を抜いてから、徐々に太いものを使っています。

キリは東急ハンズなどで売っている長さ90cm、直径3mmのピアノ線で作っています。0.5mm単位で5本(両先端に刃があるので10種)、刃幅は4.0mm~8.0mmまであります(節抜き用に直径2mmのピアノ線で刃幅3mmのもあります)。4本継ぎの場合、穂持ちを手元に入れることになりますが、穂持ちの太いところで6mm~7mm程度でしょうから、8.0mmまでの穴があけられれば、あとはヤスリで大丈夫です。このキリは、竹相手ということで、そこそこの堅さがあれば大丈夫だと思いましたので、焼入れや焼きなましは適当にやっていますが問題なく使えています。平キリと作り方は同じなので、ご興味ある方はこちら。

中抜きが完了したら、棒ヤスリで内部を削ります。棒ヤスリはキリ同様のピアノ線の先にサンドペーパーを両面テープで貼って使っています。サンドペーパーはロール形状のものが使いやすいです。通常のシート状のサンドペーパーだと細い棒に巻くと割れてしまいます。

次に穂先ですが、火入れは穂持ちや手元用の竹と同様に10回近くしています。仕上げにヘアアイロンを矯め木のように使ったところ、非常にうまくまっすぐにできました。ヘアアイロンはフライロッドを作っている方が、穂先の火入れに利用されている記事を見てヒントを得ました。

穂先製作に興味ある方はこちら。ただ、ずいぶん前に書いた記事なので、今は少しやり方が変わっていますが、基本は同じです。

そして、手元、穂持ち、穂先の長さを予定寸法に切りそろえて、ブランクの完成です。ウルシの薄め液をキッチンペーパーにつけてしごくと、表面の汚れがきれいに取れます。芽の部分は電動ルーター等できれいに削り、竹の表面も塗装が乗りやすいように600番程度のサンドペーパーで磨きました。節回りは特に念入りに磨きました。

次に口糸を巻く部分をキシャギます。ナイフを使って表面の皮をはぎます。マスキングテープなどで境目に印を入れると失敗しません。

込み削りです。最近はこのヤスリを使っています。左手で竹を回しながら削っています。表面積が大きく平らな部分が広いので、まっすぐにテーパーを削りやすいと思います。力を入れすぎると力の入りやすい先部分だけ削れてしまいます。また、節が込み部分の中にある場合は、そこだけ硬いので、周りのやわらかい部分が削れ易くなるため注意が必要です。

そして400番程度のサンドペーパーで仕上げ削りをするとこんな感じになります。

以上です。

ここまでは火入れで少し焦がした以外は大きなミスもなく順調です。ただ、穂先は約79cmですが、節間が30cm程度の真竹だったので、節が2箇所入っています。根元近くの節は大丈夫だと思いますが、先端に近いところにも節があり、少々不安です。ここは糸を巻いて補強しておこうと思います。また、素材をよく見ると、穂先の中央部に虫が食ったような小さな穴跡があることと、穂持ちの中間部に竹の表皮が傷ついて少し削れている部分があり、強度の面で少々心配しています。糸を巻いて補強する方法もありますが、こちらはそのままやってみようかと思っています。

次の工程は、握り手作りや口糸巻きの作業になります。握り手はあとで製作するのが一般的かもしれませんが、今回はシンプルな綿糸巻きのみにする予定なので、口糸巻きと同じタイミングでやってしまおうと思います(塗り工程を一緒にやってしまえるので)。それが終わると、玉口の削りや塗りになります。

火入れ

7号竿の製作①

7号竿の製作②

7号竿の製作③

7号竿の製作④

7号竿の製作⑤

半月ほど前に火入れの記事で作業中としてた7号竿ですが、やっと火入れも完了し、ぼちぼちと作業を進めていますので、その製作過程を書いておきます。当然ながら自己流で、試行錯誤していますので、毎回少しずつやり方は変わっています

。

。========================================

火入れ終了後、手元用の竹は中抜きをしました。万力に中抜き用のキリを固定、両手のひらで竹をはさんで回します。いわゆるキリモミです。下の写真ではやっていませんが、割れやすいので、竹にタコ糸でも巻いてからやる方が安全です。またキリは細いもので節を抜いてから、徐々に太いものを使っています。

キリは東急ハンズなどで売っている長さ90cm、直径3mmのピアノ線で作っています。0.5mm単位で5本(両先端に刃があるので10種)、刃幅は4.0mm~8.0mmまであります(節抜き用に直径2mmのピアノ線で刃幅3mmのもあります)。4本継ぎの場合、穂持ちを手元に入れることになりますが、穂持ちの太いところで6mm~7mm程度でしょうから、8.0mmまでの穴があけられれば、あとはヤスリで大丈夫です。このキリは、竹相手ということで、そこそこの堅さがあれば大丈夫だと思いましたので、焼入れや焼きなましは適当にやっていますが問題なく使えています。平キリと作り方は同じなので、ご興味ある方はこちら。

中抜きが完了したら、棒ヤスリで内部を削ります。棒ヤスリはキリ同様のピアノ線の先にサンドペーパーを両面テープで貼って使っています。サンドペーパーはロール形状のものが使いやすいです。通常のシート状のサンドペーパーだと細い棒に巻くと割れてしまいます。

次に穂先ですが、火入れは穂持ちや手元用の竹と同様に10回近くしています。仕上げにヘアアイロンを矯め木のように使ったところ、非常にうまくまっすぐにできました。ヘアアイロンはフライロッドを作っている方が、穂先の火入れに利用されている記事を見てヒントを得ました。

穂先製作に興味ある方はこちら。ただ、ずいぶん前に書いた記事なので、今は少しやり方が変わっていますが、基本は同じです。

そして、手元、穂持ち、穂先の長さを予定寸法に切りそろえて、ブランクの完成です。ウルシの薄め液をキッチンペーパーにつけてしごくと、表面の汚れがきれいに取れます。芽の部分は電動ルーター等できれいに削り、竹の表面も塗装が乗りやすいように600番程度のサンドペーパーで磨きました。節回りは特に念入りに磨きました。

次に口糸を巻く部分をキシャギます。ナイフを使って表面の皮をはぎます。マスキングテープなどで境目に印を入れると失敗しません。

込み削りです。最近はこのヤスリを使っています。左手で竹を回しながら削っています。表面積が大きく平らな部分が広いので、まっすぐにテーパーを削りやすいと思います。力を入れすぎると力の入りやすい先部分だけ削れてしまいます。また、節が込み部分の中にある場合は、そこだけ硬いので、周りのやわらかい部分が削れ易くなるため注意が必要です。

そして400番程度のサンドペーパーで仕上げ削りをするとこんな感じになります。

以上です。

ここまでは火入れで少し焦がした以外は大きなミスもなく順調です。ただ、穂先は約79cmですが、節間が30cm程度の真竹だったので、節が2箇所入っています。根元近くの節は大丈夫だと思いますが、先端に近いところにも節があり、少々不安です。ここは糸を巻いて補強しておこうと思います。また、素材をよく見ると、穂先の中央部に虫が食ったような小さな穴跡があることと、穂持ちの中間部に竹の表皮が傷ついて少し削れている部分があり、強度の面で少々心配しています。糸を巻いて補強する方法もありますが、こちらはそのままやってみようかと思っています。

次の工程は、握り手作りや口糸巻きの作業になります。握り手はあとで製作するのが一般的かもしれませんが、今回はシンプルな綿糸巻きのみにする予定なので、口糸巻きと同じタイミングでやってしまおうと思います(塗り工程を一緒にやってしまえるので)。それが終わると、玉口の削りや塗りになります。

火入れ

7号竿の製作①

7号竿の製作②

7号竿の製作③

7号竿の製作④

7号竿の製作⑤

2012年09月24日

火入れ

9月24日(月)

6号竿が完成した後に竿作りを休憩しているわけではありません。すでに7号竿の火入れ作業を行っています。7~8尺程度の短いものになる予定です。実は先週火入れが完了する予定だったのですが、最後にもう一度と思ってやった火入れで、穂持ちを破裂させてしまいました 。なかなかシャキッとした竹で気にいっていたので、残念です。しかもほぼ中央の節が破裂したので、他の竿への流用もできなさそうです・・・

。なかなかシャキッとした竹で気にいっていたので、残念です。しかもほぼ中央の節が破裂したので、他の竿への流用もできなさそうです・・・ 。別の穂持ちを選んで、それを火入れ中です。

。別の穂持ちを選んで、それを火入れ中です。

さて、この火入れですが、一歩ずつ前進しているつもりなんですが、とても難しくて、正直どうすればいいのかわからないんです。今までやってきていることを書き留めておきます。

竿作りを始めた頃は、台所のガスコンロで直接竹を炙り、矯め木で曲がりを取っていただけです。「曲がりを取る=火入れ」、そう思ってやってました。焼きムラが激しいことから、次に火を集めるために耐火レンガを二つ買ってきて、それをレンジの上においてやっていました(下写真 )。

)。

これでも焼きムラが結構でることから、火を散らすために焼き網を2重において、その上にレンガを二つ置き火入れをしました。これで焼きムラは少しはましになったのですが、火入れをしたはずの竿が一度使うと簡単に曲がりが出てしまいました。釣行後、修正火入れをしていたのですが、何度でも曲がりがでました。そしてしばらくして竿が折れてしまったのですが、その際に竿を割って中身を見てみると、焼きが入っていないように見えました。表面の火入れも不十分でしたが、中は焼いていないのと同様でした。「火入れは竹繊維を硬化させ、ただの竹からブランクへ変える」・・・つまりわたしのはただの竹だったということです。

中まで火をしっかり通すにはと考えていると、ふと魚は遠赤外線で、中までこんがり焼けるというのを思い出しました。そう言えば、竿作りのプロも七輪が一般的ですが、遠赤外線効果のためなのかもと考えました。そう思ってインターネットで調べていると、竿作りのサイトでも遠赤外線のことを書いている方がいました。七輪を使おうかとも思ったのですが、準備も片付けも大変なので、ガスコンロで何とかならないものかとホームセンターをウロウロしていると・・・。魚焼き網でもセラミック網がついたものが遠赤外線効果と書いてありましたので、「これだ!」と・・・ 。

。

じっくりこんがり焼けているような感じで、好感触でした。・・・が、底に鉄板があるために熱は全体に広がりますが、焼くのにとても時間がかかります。早く焼いてやろうと網に近づけてしまったために、今回の竹を破裂させてしまいました・・・ 。「パーン

。「パーン 」、一瞬の出来事です。

」、一瞬の出来事です。

さて、火入れの回数ですが、今までは2~3度火入れして、大丈夫そうなら竿を作ってました。以前に読んだサイトなどを読み返していると、矢竹で3~6回程度、高野竹だと8~12回ほど、火入れと書いてありました。だいたい中間値で考えると矢竹5回、高野竹10回です。そこで、火入れをしては風呂場に竹を置いて吸湿させて1~2日置くを繰り返し、曲がらなくなるまで火入れをやってみることにしました(これは6号竿からスタートしました)。

現在は、鉄板付きよりもう少し早く焼けるように、焼き網2枚の間にセラミック網を挟んでやっています。セラミック網は三重にしていますが、遠赤外線効果が多いかどうかは不明です 。

。

せっかくなので簡単な実験をしてみました 。一本はセラミック網で火入れし、もう一本はガスコンロの直火(網なし)で火入れしてみました。

。一本はセラミック網で火入れし、もう一本はガスコンロの直火(網なし)で火入れしてみました。

写真だと少しわかりづらいかもしれませんが、セラミック網は外部も内部も安定して焼けています。直火は直接火があたったところは簡単に焦げてしまいます。中もムラが多く、安定して焼入れをするのは難しいです。ただ、時間はセラミック網がここまで焼くのに10分ほど、直火は3分ほどです。

ということで、竿作りがスタートするまでに(竿作りの一環ではありますが)、最初の火入れに3週間ほど要してしまうようになりました・・・ 。7号竿の穂持ちはあと4回ほど火入れが必要なので、仕上がりは当分先です・・・

。7号竿の穂持ちはあと4回ほど火入れが必要なので、仕上がりは当分先です・・・ 。

。

火入れ

7号竿の製作①

7号竿の製作②

7号竿の製作③

7号竿の製作④

7号竿の製作⑤

【追記】3月9日

やはり、下の写真のように網だけでは三重にしても斑になりやすいです。8号竿では鉄板の付いた魚焼き網の上にさらにセラミック網を乗せた真ん中の写真のパターンで火入れしました。コツは、火は弱め、網の上に直接竹を置き、こするように前後させながら回し続けておくと斑も少なく、しかも深く焼けました。

6号竿が完成した後に竿作りを休憩しているわけではありません。すでに7号竿の火入れ作業を行っています。7~8尺程度の短いものになる予定です。実は先週火入れが完了する予定だったのですが、最後にもう一度と思ってやった火入れで、穂持ちを破裂させてしまいました

。なかなかシャキッとした竹で気にいっていたので、残念です。しかもほぼ中央の節が破裂したので、他の竿への流用もできなさそうです・・・

。なかなかシャキッとした竹で気にいっていたので、残念です。しかもほぼ中央の節が破裂したので、他の竿への流用もできなさそうです・・・ 。別の穂持ちを選んで、それを火入れ中です。

。別の穂持ちを選んで、それを火入れ中です。さて、この火入れですが、一歩ずつ前進しているつもりなんですが、とても難しくて、正直どうすればいいのかわからないんです。今までやってきていることを書き留めておきます。

竿作りを始めた頃は、台所のガスコンロで直接竹を炙り、矯め木で曲がりを取っていただけです。「曲がりを取る=火入れ」、そう思ってやってました。焼きムラが激しいことから、次に火を集めるために耐火レンガを二つ買ってきて、それをレンジの上においてやっていました(下写真

)。

)。

これでも焼きムラが結構でることから、火を散らすために焼き網を2重において、その上にレンガを二つ置き火入れをしました。これで焼きムラは少しはましになったのですが、火入れをしたはずの竿が一度使うと簡単に曲がりが出てしまいました。釣行後、修正火入れをしていたのですが、何度でも曲がりがでました。そしてしばらくして竿が折れてしまったのですが、その際に竿を割って中身を見てみると、焼きが入っていないように見えました。表面の火入れも不十分でしたが、中は焼いていないのと同様でした。「火入れは竹繊維を硬化させ、ただの竹からブランクへ変える」・・・つまりわたしのはただの竹だったということです。

中まで火をしっかり通すにはと考えていると、ふと魚は遠赤外線で、中までこんがり焼けるというのを思い出しました。そう言えば、竿作りのプロも七輪が一般的ですが、遠赤外線効果のためなのかもと考えました。そう思ってインターネットで調べていると、竿作りのサイトでも遠赤外線のことを書いている方がいました。七輪を使おうかとも思ったのですが、準備も片付けも大変なので、ガスコンロで何とかならないものかとホームセンターをウロウロしていると・・・。魚焼き網でもセラミック網がついたものが遠赤外線効果と書いてありましたので、「これだ!」と・・・

。

。

じっくりこんがり焼けているような感じで、好感触でした。・・・が、底に鉄板があるために熱は全体に広がりますが、焼くのにとても時間がかかります。早く焼いてやろうと網に近づけてしまったために、今回の竹を破裂させてしまいました・・・

。「パーン

。「パーン 」、一瞬の出来事です。

」、一瞬の出来事です。さて、火入れの回数ですが、今までは2~3度火入れして、大丈夫そうなら竿を作ってました。以前に読んだサイトなどを読み返していると、矢竹で3~6回程度、高野竹だと8~12回ほど、火入れと書いてありました。だいたい中間値で考えると矢竹5回、高野竹10回です。そこで、火入れをしては風呂場に竹を置いて吸湿させて1~2日置くを繰り返し、曲がらなくなるまで火入れをやってみることにしました(これは6号竿からスタートしました)。

現在は、鉄板付きよりもう少し早く焼けるように、焼き網2枚の間にセラミック網を挟んでやっています。セラミック網は三重にしていますが、遠赤外線効果が多いかどうかは不明です

。

。

せっかくなので簡単な実験をしてみました

。一本はセラミック網で火入れし、もう一本はガスコンロの直火(網なし)で火入れしてみました。

。一本はセラミック網で火入れし、もう一本はガスコンロの直火(網なし)で火入れしてみました。

写真だと少しわかりづらいかもしれませんが、セラミック網は外部も内部も安定して焼けています。直火は直接火があたったところは簡単に焦げてしまいます。中もムラが多く、安定して焼入れをするのは難しいです。ただ、時間はセラミック網がここまで焼くのに10分ほど、直火は3分ほどです。

ということで、竿作りがスタートするまでに(竿作りの一環ではありますが)、最初の火入れに3週間ほど要してしまうようになりました・・・

。7号竿の穂持ちはあと4回ほど火入れが必要なので、仕上がりは当分先です・・・

。7号竿の穂持ちはあと4回ほど火入れが必要なので、仕上がりは当分先です・・・ 。

。火入れ

7号竿の製作①

7号竿の製作②

7号竿の製作③

7号竿の製作④

7号竿の製作⑤

【追記】3月9日

やはり、下の写真のように網だけでは三重にしても斑になりやすいです。8号竿では鉄板の付いた魚焼き網の上にさらにセラミック網を乗せた真ん中の写真のパターンで火入れしました。コツは、火は弱め、網の上に直接竹を置き、こするように前後させながら回し続けておくと斑も少なく、しかも深く焼けました。