2012年10月13日

7号竿の製作①

10月12日(金)

半月ほど前に火入れの記事で作業中としてた7号竿ですが、やっと火入れも完了し、ぼちぼちと作業を進めていますので、その製作過程を書いておきます。当然ながら自己流で、試行錯誤していますので、毎回少しずつやり方は変わっています 。

。

========================================

火入れ終了後、手元用の竹は中抜きをしました。万力に中抜き用のキリを固定、両手のひらで竹をはさんで回します。いわゆるキリモミです。下の写真ではやっていませんが、割れやすいので、竹にタコ糸でも巻いてからやる方が安全です。またキリは細いもので節を抜いてから、徐々に太いものを使っています。

キリは東急ハンズなどで売っている長さ90cm、直径3mmのピアノ線で作っています。0.5mm単位で5本(両先端に刃があるので10種)、刃幅は4.0mm~8.0mmまであります(節抜き用に直径2mmのピアノ線で刃幅3mmのもあります)。4本継ぎの場合、穂持ちを手元に入れることになりますが、穂持ちの太いところで6mm~7mm程度でしょうから、8.0mmまでの穴があけられれば、あとはヤスリで大丈夫です。このキリは、竹相手ということで、そこそこの堅さがあれば大丈夫だと思いましたので、焼入れや焼きなましは適当にやっていますが問題なく使えています。平キリと作り方は同じなので、ご興味ある方はこちら。

中抜きが完了したら、棒ヤスリで内部を削ります。棒ヤスリはキリ同様のピアノ線の先にサンドペーパーを両面テープで貼って使っています。サンドペーパーはロール形状のものが使いやすいです。通常のシート状のサンドペーパーだと細い棒に巻くと割れてしまいます。

次に穂先ですが、火入れは穂持ちや手元用の竹と同様に10回近くしています。仕上げにヘアアイロンを矯め木のように使ったところ、非常にうまくまっすぐにできました。ヘアアイロンはフライロッドを作っている方が、穂先の火入れに利用されている記事を見てヒントを得ました。

穂先製作に興味ある方はこちら。ただ、ずいぶん前に書いた記事なので、今は少しやり方が変わっていますが、基本は同じです。

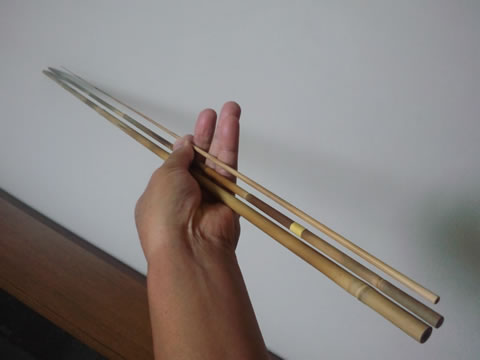

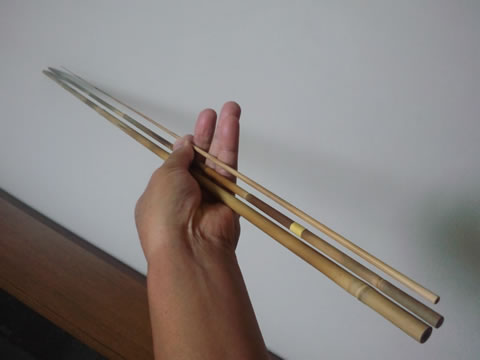

そして、手元、穂持ち、穂先の長さを予定寸法に切りそろえて、ブランクの完成です。ウルシの薄め液をキッチンペーパーにつけてしごくと、表面の汚れがきれいに取れます。芽の部分は電動ルーター等できれいに削り、竹の表面も塗装が乗りやすいように600番程度のサンドペーパーで磨きました。節回りは特に念入りに磨きました。

次に口糸を巻く部分をキシャギます。ナイフを使って表面の皮をはぎます。マスキングテープなどで境目に印を入れると失敗しません。

込み削りです。最近はこのヤスリを使っています。左手で竹を回しながら削っています。表面積が大きく平らな部分が広いので、まっすぐにテーパーを削りやすいと思います。力を入れすぎると力の入りやすい先部分だけ削れてしまいます。また、節が込み部分の中にある場合は、そこだけ硬いので、周りのやわらかい部分が削れ易くなるため注意が必要です。

そして400番程度のサンドペーパーで仕上げ削りをするとこんな感じになります。

以上です。

ここまでは火入れで少し焦がした以外は大きなミスもなく順調です。ただ、穂先は約79cmですが、節間が30cm程度の真竹だったので、節が2箇所入っています。根元近くの節は大丈夫だと思いますが、先端に近いところにも節があり、少々不安です。ここは糸を巻いて補強しておこうと思います。また、素材をよく見ると、穂先の中央部に虫が食ったような小さな穴跡があることと、穂持ちの中間部に竹の表皮が傷ついて少し削れている部分があり、強度の面で少々心配しています。糸を巻いて補強する方法もありますが、こちらはそのままやってみようかと思っています。

次の工程は、握り手作りや口糸巻きの作業になります。握り手はあとで製作するのが一般的かもしれませんが、今回はシンプルな綿糸巻きのみにする予定なので、口糸巻きと同じタイミングでやってしまおうと思います(塗り工程を一緒にやってしまえるので)。それが終わると、玉口の削りや塗りになります。

火入れ

7号竿の製作①

7号竿の製作②

7号竿の製作③

7号竿の製作④

7号竿の製作⑤

半月ほど前に火入れの記事で作業中としてた7号竿ですが、やっと火入れも完了し、ぼちぼちと作業を進めていますので、その製作過程を書いておきます。当然ながら自己流で、試行錯誤していますので、毎回少しずつやり方は変わっています

。

。========================================

火入れ終了後、手元用の竹は中抜きをしました。万力に中抜き用のキリを固定、両手のひらで竹をはさんで回します。いわゆるキリモミです。下の写真ではやっていませんが、割れやすいので、竹にタコ糸でも巻いてからやる方が安全です。またキリは細いもので節を抜いてから、徐々に太いものを使っています。

キリは東急ハンズなどで売っている長さ90cm、直径3mmのピアノ線で作っています。0.5mm単位で5本(両先端に刃があるので10種)、刃幅は4.0mm~8.0mmまであります(節抜き用に直径2mmのピアノ線で刃幅3mmのもあります)。4本継ぎの場合、穂持ちを手元に入れることになりますが、穂持ちの太いところで6mm~7mm程度でしょうから、8.0mmまでの穴があけられれば、あとはヤスリで大丈夫です。このキリは、竹相手ということで、そこそこの堅さがあれば大丈夫だと思いましたので、焼入れや焼きなましは適当にやっていますが問題なく使えています。平キリと作り方は同じなので、ご興味ある方はこちら。

中抜きが完了したら、棒ヤスリで内部を削ります。棒ヤスリはキリ同様のピアノ線の先にサンドペーパーを両面テープで貼って使っています。サンドペーパーはロール形状のものが使いやすいです。通常のシート状のサンドペーパーだと細い棒に巻くと割れてしまいます。

次に穂先ですが、火入れは穂持ちや手元用の竹と同様に10回近くしています。仕上げにヘアアイロンを矯め木のように使ったところ、非常にうまくまっすぐにできました。ヘアアイロンはフライロッドを作っている方が、穂先の火入れに利用されている記事を見てヒントを得ました。

穂先製作に興味ある方はこちら。ただ、ずいぶん前に書いた記事なので、今は少しやり方が変わっていますが、基本は同じです。

そして、手元、穂持ち、穂先の長さを予定寸法に切りそろえて、ブランクの完成です。ウルシの薄め液をキッチンペーパーにつけてしごくと、表面の汚れがきれいに取れます。芽の部分は電動ルーター等できれいに削り、竹の表面も塗装が乗りやすいように600番程度のサンドペーパーで磨きました。節回りは特に念入りに磨きました。

次に口糸を巻く部分をキシャギます。ナイフを使って表面の皮をはぎます。マスキングテープなどで境目に印を入れると失敗しません。

込み削りです。最近はこのヤスリを使っています。左手で竹を回しながら削っています。表面積が大きく平らな部分が広いので、まっすぐにテーパーを削りやすいと思います。力を入れすぎると力の入りやすい先部分だけ削れてしまいます。また、節が込み部分の中にある場合は、そこだけ硬いので、周りのやわらかい部分が削れ易くなるため注意が必要です。

そして400番程度のサンドペーパーで仕上げ削りをするとこんな感じになります。

以上です。

ここまでは火入れで少し焦がした以外は大きなミスもなく順調です。ただ、穂先は約79cmですが、節間が30cm程度の真竹だったので、節が2箇所入っています。根元近くの節は大丈夫だと思いますが、先端に近いところにも節があり、少々不安です。ここは糸を巻いて補強しておこうと思います。また、素材をよく見ると、穂先の中央部に虫が食ったような小さな穴跡があることと、穂持ちの中間部に竹の表皮が傷ついて少し削れている部分があり、強度の面で少々心配しています。糸を巻いて補強する方法もありますが、こちらはそのままやってみようかと思っています。

次の工程は、握り手作りや口糸巻きの作業になります。握り手はあとで製作するのが一般的かもしれませんが、今回はシンプルな綿糸巻きのみにする予定なので、口糸巻きと同じタイミングでやってしまおうと思います(塗り工程を一緒にやってしまえるので)。それが終わると、玉口の削りや塗りになります。

火入れ

7号竿の製作①

7号竿の製作②

7号竿の製作③

7号竿の製作④

7号竿の製作⑤

Posted by ラビットパパ at 18:31│Comments(0)

│へら竿

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。