2013年04月21日

8号竿試釣

4月21日(日)

先週末に8号竿の試釣にいってきました。

気持良く釣れましたので、合格です。7号竿よりも少し強い感じで、魚もスムーズに浮いてきました。家に帰ってから、写真を撮って7号竿と比べてみました。60gのメタルジグを吊るしています。まず7号竿。

そして8号竿。

穂先は8号竿の方が細く削っています。穂持ちは竹素材自体が8号竿の方が強いと思います。釣った感じとしては、少しだけ8号竿の方が先調子気味のように思いますが、写真を見ると何となくそんな気もしますが、正直なところそこまで判断できません。

9号竿はどうしようかと思っていますが、8号竿と同じような感じで作ってみようかと思っています。その前に8号竿の仕上げの矯めをしないといけません。穂持ちと穂先に少し癖がでています。

先週末に8号竿の試釣にいってきました。

気持良く釣れましたので、合格です。7号竿よりも少し強い感じで、魚もスムーズに浮いてきました。家に帰ってから、写真を撮って7号竿と比べてみました。60gのメタルジグを吊るしています。まず7号竿。

そして8号竿。

穂先は8号竿の方が細く削っています。穂持ちは竹素材自体が8号竿の方が強いと思います。釣った感じとしては、少しだけ8号竿の方が先調子気味のように思いますが、写真を見ると何となくそんな気もしますが、正直なところそこまで判断できません。

9号竿はどうしようかと思っていますが、8号竿と同じような感じで作ってみようかと思っています。その前に8号竿の仕上げの矯めをしないといけません。穂持ちと穂先に少し癖がでています。

タグ :8号竿

2013年04月06日

8号竿完成

4月6日(日)

先日来塗りの作業をしていた8号竿ですが、やっと塗りが完了。結局今回は拭き塗りは8回にしました。10回やろうかと思っていたのですが、色や艶は十分に付いているし、8回というところで週末を迎えたので、他の作業を進めるべく終了しました。

車用のコンパウンドを布地につけて全体を軽く磨きました。穂先はポキッといきかねませんので、慎重に。玉口の中も少しヤスリを入れて、塗りで太った込みとの継ぎがスムーズになるように調整しました。まずは全体の写真から。

やはり遠目で見ると焼きムラが見えてしまいます。節の周りは矯め作業で何度も火に入れるのでどうしても深く火が入ってしまいます。また、芽の部分は太いからか焼きが入りにくく、すぐ下のくびれた部分は焼きが入りやすいように思います。

近づいて見るとムラがわかりづらいので、少し美しく見えます。まずは元側から。

そして次に先端側。

竿尻部のアップ。穂先と穂持ちは底部を黒に塗っています。握りの底部は透色です。

玉口部&穂先のアップ。

60gのメタルジグを吊るしてみました。曲線も滑らかで良い感じだと思います。

本当は、これで完成ではなくて、繋いで仕上げの矯めをしなければいけないのですが、塗りが完了したばかりでまだ熱に弱いので、1~2週間おいて完全に乾燥してから仕上げ矯めはする予定です。また口栓も仮のものをつけています。何度か竿を使うと水分を含むからかどうかわかりませんが、いつもは込みの調整が必要になるので、その時を待って口栓を作る予定です。ということで、仮完成です。

では、最後に8号竿の仕様です。

=======================================

※ 竿長: 900+900+820-(90+70)=2,460(約8.1尺)

※ 込み元径: 手元は握り手の先部分、他は各々の竿尻部から込み長戻った部分

(差込み完了部)の太さ。

※ 玉口径: 穂先の玉口径は穂先先端部の太さ。

※ 穂先: 数字は塗装前。

=======================================

前回の7号竿(3本継ぎ、7.6尺)とテーパーを比較してみました。ほぼ同じような砲弾型カーブですが、穂持ちの素材が今回の方がすこし強いかもしれません。

近いうちに試し釣りに行ってみたいと思います。

先日来塗りの作業をしていた8号竿ですが、やっと塗りが完了。結局今回は拭き塗りは8回にしました。10回やろうかと思っていたのですが、色や艶は十分に付いているし、8回というところで週末を迎えたので、他の作業を進めるべく終了しました。

車用のコンパウンドを布地につけて全体を軽く磨きました。穂先はポキッといきかねませんので、慎重に。玉口の中も少しヤスリを入れて、塗りで太った込みとの継ぎがスムーズになるように調整しました。まずは全体の写真から。

やはり遠目で見ると焼きムラが見えてしまいます。節の周りは矯め作業で何度も火に入れるのでどうしても深く火が入ってしまいます。また、芽の部分は太いからか焼きが入りにくく、すぐ下のくびれた部分は焼きが入りやすいように思います。

近づいて見るとムラがわかりづらいので、少し美しく見えます。まずは元側から。

そして次に先端側。

竿尻部のアップ。穂先と穂持ちは底部を黒に塗っています。握りの底部は透色です。

玉口部&穂先のアップ。

60gのメタルジグを吊るしてみました。曲線も滑らかで良い感じだと思います。

本当は、これで完成ではなくて、繋いで仕上げの矯めをしなければいけないのですが、塗りが完了したばかりでまだ熱に弱いので、1~2週間おいて完全に乾燥してから仕上げ矯めはする予定です。また口栓も仮のものをつけています。何度か竿を使うと水分を含むからかどうかわかりませんが、いつもは込みの調整が必要になるので、その時を待って口栓を作る予定です。ということで、仮完成です。

では、最後に8号竿の仕様です。

=======================================

| (長さ) | (玉口外径) | (込み長) | (込み元径) | |

| 手元(3番) | 900 | 7.7 | n/a | 9.1 |

| 穂持ち(2番) | 900 | 5.0 | 90 | 6.5 |

| 穂先(1番) | 820 | 0.9 | 70 | 4.2 |

※ 竿長: 900+900+820-(90+70)=2,460(約8.1尺)

※ 込み元径: 手元は握り手の先部分、他は各々の竿尻部から込み長戻った部分

(差込み完了部)の太さ。

※ 玉口径: 穂先の玉口径は穂先先端部の太さ。

※ 穂先: 数字は塗装前。

=======================================

前回の7号竿(3本継ぎ、7.6尺)とテーパーを比較してみました。ほぼ同じような砲弾型カーブですが、穂持ちの素材が今回の方がすこし強いかもしれません。

近いうちに試し釣りに行ってみたいと思います。

2013年04月03日

平キリ(錐)の製作

4月2日(火)

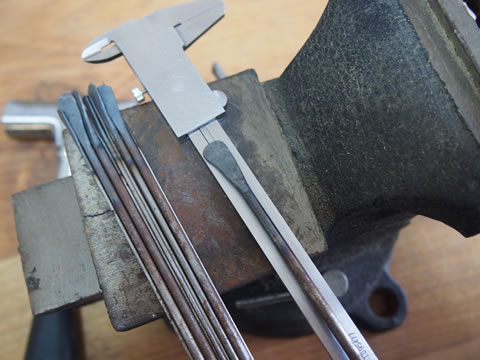

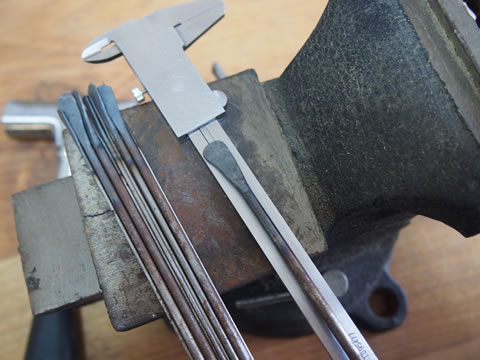

前回玉口削りに使った平キリですが、メインテナンスをしていて、一部作りかえることにしました。

以前、すでにトーチで熱して先を平らにしている予備のものが数本あり、今回はその内3本作ることにしました。下の写真で見てわかるように、左右非対称でかなり歪んでいます。何本も叩いていると面倒になって、適当にやってしまいます。まっすぐの棒に添わして置くとよくわかります。

側面からも180度入れ替えてチェックしますと、やはり御覧の通り傾いています。

まずは赤く(白く)なるまで熱して、アンビル(金床)の上で叩きなおすことにしました。すでに叩いて薄くなっているので、トーチを使わなくとも台所のガスコンロでも可能です。わたしのアンビルは万力の横についているものですが、すでに割れてしまっています。やはり鉄道レールでできた金床などの方がいいのだと思います。

自然に冷ました後は、やわらかくなっていますので、ペンチや万力で挟むなどして、横から見ても正面から見てもある程度まっすぐな状態にしておきます。・・・と言っても目分量です。

そして次は刃の形に電動ルータにダイヤモンドヤスリをつけて削ります。細かい金属の粉が飛びますので、マスクや目を保護するグラスを着けるのが無難です。100円ショップで購入しました。

そして刃の形ができたら、いよいよ硬くするための焼入れです。わたしは台所のガスコンロでやりました。真っ赤(白)になるまで熱して、水の中に「ジューッ」と入れてグルグル回します。

次に焼きなまし(粘りを出す)の工程です。これは台所を暗くして、ガスコンロでボーッと薄ら赤くなるまで熱を入れ、そのまま自然に冷まします。赤くなるまで熱してしまうとまた軟らかくなってしまうので注意が必要です。

刃の仕上げに400番と800番のダイヤモンドヤスリを手掛けして、完成です。まあ、削るものが竹なので、焼入れや刃の研ぎはあまり神経質にならずとも、そこそこできれば使えると思います。

いままで作った竿からすると、3本継ぎの8尺程度の場合、穂持ちの太いところでも7mmまででしたから、平キリは刃幅が3mm程度から7mm程度まであればよいと思います。4本継ぎだと9mm程度まで必要になるかと思います。現在、わたしが持っている平キリは、これだけです。

・刃幅2.6mm~3.4mmまで0.2mmごとの5本=直径2mmの鋼

・刃幅3.6mm~4.4mmまで0.2mmごとの5本=直径2.5mmの鋼

・刃幅4.6mm~7.0mmまで0.2mmごとの13本=直径3mmの鋼

・刃幅8.2mm~8.6mmまで0.2mmごとのの3本=直径4mmの鋼

本当は焼入れをするには炭素工具鋼やドリルロッド等と呼ばれる鉄の棒を仕入れなくてはいけないのですが、販売しているところが少ないです。普通のホームセンターではまず売っていません。わたしも大型店も含め数件探し、なかったので仕方なく普通の鉄の棒(軟鉄)を買ってやってみましたが、柔らかくて刃物としては使いものになりませんでした。

代用品として、東急ハンズで売っているピアノ線(下部写真の商品とたぶん同じものです)も大丈夫のようです。ただし、太さが3mmまでしか売っていませんでしたので、それ以上の太さを必要とされる場合は、インターネット通販等で探せばあります。こちらの秘密基地というお店でもSK4のドリルロッド(長さ30cm)を売っています。

ちなみに直径は4mmまでならトーチでもいけますが、5mmになるとトーチで真っ赤にするのは大変です。刃幅は直径の2.5倍くらいまでなら叩いて伸ばせますが、3倍になるとちょっと難しいと思います。

玉口削り用の錐は、込みの深さ+αの長さがあればよいので、30cmのドリルロッドは半分に、90cmのピアノ線は6等分に切り、各15cmにして使っています。ペンチでは硬くてなかなか切れず、電動ルータを使いました。

平キリの製作に関連するブログ内記事はこちらです。

・中抜き

・平キリとドリル刃

・平キリの製作

ご参考まで。

前回玉口削りに使った平キリですが、メインテナンスをしていて、一部作りかえることにしました。

以前、すでにトーチで熱して先を平らにしている予備のものが数本あり、今回はその内3本作ることにしました。下の写真で見てわかるように、左右非対称でかなり歪んでいます。何本も叩いていると面倒になって、適当にやってしまいます。まっすぐの棒に添わして置くとよくわかります。

側面からも180度入れ替えてチェックしますと、やはり御覧の通り傾いています。

まずは赤く(白く)なるまで熱して、アンビル(金床)の上で叩きなおすことにしました。すでに叩いて薄くなっているので、トーチを使わなくとも台所のガスコンロでも可能です。わたしのアンビルは万力の横についているものですが、すでに割れてしまっています。やはり鉄道レールでできた金床などの方がいいのだと思います。

自然に冷ました後は、やわらかくなっていますので、ペンチや万力で挟むなどして、横から見ても正面から見てもある程度まっすぐな状態にしておきます。・・・と言っても目分量です。

そして次は刃の形に電動ルータにダイヤモンドヤスリをつけて削ります。細かい金属の粉が飛びますので、マスクや目を保護するグラスを着けるのが無難です。100円ショップで購入しました。

そして刃の形ができたら、いよいよ硬くするための焼入れです。わたしは台所のガスコンロでやりました。真っ赤(白)になるまで熱して、水の中に「ジューッ」と入れてグルグル回します。

次に焼きなまし(粘りを出す)の工程です。これは台所を暗くして、ガスコンロでボーッと薄ら赤くなるまで熱を入れ、そのまま自然に冷まします。赤くなるまで熱してしまうとまた軟らかくなってしまうので注意が必要です。

刃の仕上げに400番と800番のダイヤモンドヤスリを手掛けして、完成です。まあ、削るものが竹なので、焼入れや刃の研ぎはあまり神経質にならずとも、そこそこできれば使えると思います。

いままで作った竿からすると、3本継ぎの8尺程度の場合、穂持ちの太いところでも7mmまででしたから、平キリは刃幅が3mm程度から7mm程度まであればよいと思います。4本継ぎだと9mm程度まで必要になるかと思います。現在、わたしが持っている平キリは、これだけです。

・刃幅2.6mm~3.4mmまで0.2mmごとの5本=直径2mmの鋼

・刃幅3.6mm~4.4mmまで0.2mmごとの5本=直径2.5mmの鋼

・刃幅4.6mm~7.0mmまで0.2mmごとの13本=直径3mmの鋼

・刃幅8.2mm~8.6mmまで0.2mmごとのの3本=直径4mmの鋼

本当は焼入れをするには炭素工具鋼やドリルロッド等と呼ばれる鉄の棒を仕入れなくてはいけないのですが、販売しているところが少ないです。普通のホームセンターではまず売っていません。わたしも大型店も含め数件探し、なかったので仕方なく普通の鉄の棒(軟鉄)を買ってやってみましたが、柔らかくて刃物としては使いものになりませんでした。

代用品として、東急ハンズで売っているピアノ線(下部写真の商品とたぶん同じものです)も大丈夫のようです。ただし、太さが3mmまでしか売っていませんでしたので、それ以上の太さを必要とされる場合は、インターネット通販等で探せばあります。こちらの秘密基地というお店でもSK4のドリルロッド(長さ30cm)を売っています。

ちなみに直径は4mmまでならトーチでもいけますが、5mmになるとトーチで真っ赤にするのは大変です。刃幅は直径の2.5倍くらいまでなら叩いて伸ばせますが、3倍になるとちょっと難しいと思います。

玉口削り用の錐は、込みの深さ+αの長さがあればよいので、30cmのドリルロッドは半分に、90cmのピアノ線は6等分に切り、各15cmにして使っています。ペンチでは硬くてなかなか切れず、電動ルータを使いました。

平キリの製作に関連するブログ内記事はこちらです。

・中抜き

・平キリとドリル刃

・平キリの製作

ご参考まで。

2013年04月01日

塗りの途中経過

4月1日(月)

ブログを一週間更新しておりませんでしたが、塗りの作業は進めています。口巻き部分の塗りは糸止めの際に3度やりましたが、玉口削りを終えた後、さらに3度やってから仕上げ塗りも完了。合計で7度塗ったことになります。塗りの作業は「薄く塗り、1日乾燥させ、軽く磨く」の繰り返しです。今週からは拭き塗りに入っています。

拭き塗りは計10回程度の予定。普段の塗りと違い乾燥が早いので、時間があれば1日2度塗れます。塗りが完了するまでにあと1週間ほどかかると思います。

なお、塗りの工程は前回の7号竿の製作記事のところで詳しく書いています。前回との違いは、口巻き部分の際塗りのテープは5分後くらいにはがしたと書いていましたが、今回は塗ってすぐ剥がしました。こちらの方がきれいにできるようです。それと握り手の塗りは前回4度やりましたが、今回は2度のみです。これで十分そうです。

以上です。

ブログを一週間更新しておりませんでしたが、塗りの作業は進めています。口巻き部分の塗りは糸止めの際に3度やりましたが、玉口削りを終えた後、さらに3度やってから仕上げ塗りも完了。合計で7度塗ったことになります。塗りの作業は「薄く塗り、1日乾燥させ、軽く磨く」の繰り返しです。今週からは拭き塗りに入っています。

拭き塗りは計10回程度の予定。普段の塗りと違い乾燥が早いので、時間があれば1日2度塗れます。塗りが完了するまでにあと1週間ほどかかると思います。

なお、塗りの工程は前回の7号竿の製作記事のところで詳しく書いています。前回との違いは、口巻き部分の際塗りのテープは5分後くらいにはがしたと書いていましたが、今回は塗ってすぐ剥がしました。こちらの方がきれいにできるようです。それと握り手の塗りは前回4度やりましたが、今回は2度のみです。これで十分そうです。

以上です。