2013年03月25日

玉口削り

3月24日(日)

本日は玉口削りをしました。ここさえ無難に乗り越えれば、あとは塗りのみです。

玉口削りは込みの採寸、錐、ヤスリの3点さえ準備できていれば、何とかなります。7号竿の製作記事に詳しく書いています。

大きな失敗もなく完了したので、ホッとしました。

つないで少し曲がりをヘアアイロンで修正、穂先にもリリアンを付けました。次からは塗りです。

本日は玉口削りをしました。ここさえ無難に乗り越えれば、あとは塗りのみです。

玉口削りは込みの採寸、錐、ヤスリの3点さえ準備できていれば、何とかなります。7号竿の製作記事に詳しく書いています。

大きな失敗もなく完了したので、ホッとしました。

つないで少し曲がりをヘアアイロンで修正、穂先にもリリアンを付けました。次からは塗りです。

タグ :玉口削り

2013年03月22日

糸止め/握りの塗り

3月22日(金)

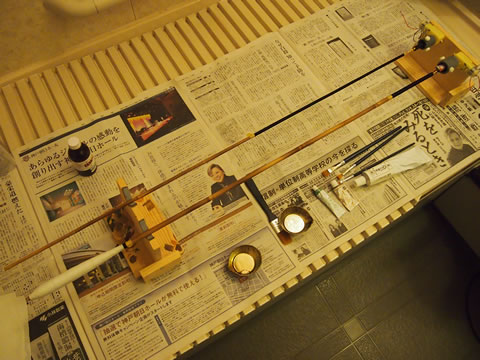

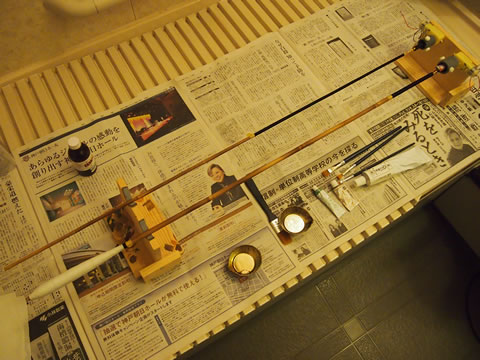

糸止め塗り/本番塗りを問わず、下の写真のようなセットアップでやっています。塗料は最近は合成うるしのみです。場所は風呂場です。風呂場はホコリも少ないし、換気扇や温風がでたりとなかなかすぐれた機能がついているので、塗装+乾燥場としては最適ではと思います。

口巻き部の塗りですが、際にはマスキングテープをはっています。赤矢印のところです。塗った後、すぐに剥がすと乾燥した際に境界が滑らかになります。

握り部分は、糸の下まで浸み込むように2~3倍に薄めた合成うるしを塗ります。7号竿は塗装後しばらく放置してしまったので、かなりテカテカになってしまいました。今回は、すぐにキッチンペーパーで拭き取るようにします。下の写真は塗る前です。

そしてこちらが塗った後です。2度、塗りと乾燥を繰り返しています。

なかなか使用機会のない緑色のうるしが残っていたので、それに透色を混ぜて塗ってみました。・・・が、塗り終わるとあまりに派手 。なので、黒に塗りなおそうと上から黒を塗りましたが、すでに緑が糸に浸み込んでいるので、拭き取ると思ったほど黒にはなりませんでした。ただ、黒が混じったことで落ち着いた色目の緑色になったので、これでいくことにしました。2度目はあまり色目を変えたくなかったので透明を塗って、同様にキッチンペーパーで拭き取ってから乾燥させました。

。なので、黒に塗りなおそうと上から黒を塗りましたが、すでに緑が糸に浸み込んでいるので、拭き取ると思ったほど黒にはなりませんでした。ただ、黒が混じったことで落ち着いた色目の緑色になったので、これでいくことにしました。2度目はあまり色目を変えたくなかったので透明を塗って、同様にキッチンペーパーで拭き取ってから乾燥させました。

口巻き部は、とりあえず3度塗っています。玉口を削った後にまた3~5度塗る予定です。

糸止め塗り/本番塗りを問わず、下の写真のようなセットアップでやっています。塗料は最近は合成うるしのみです。場所は風呂場です。風呂場はホコリも少ないし、換気扇や温風がでたりとなかなかすぐれた機能がついているので、塗装+乾燥場としては最適ではと思います。

口巻き部の塗りですが、際にはマスキングテープをはっています。赤矢印のところです。塗った後、すぐに剥がすと乾燥した際に境界が滑らかになります。

握り部分は、糸の下まで浸み込むように2~3倍に薄めた合成うるしを塗ります。7号竿は塗装後しばらく放置してしまったので、かなりテカテカになってしまいました。今回は、すぐにキッチンペーパーで拭き取るようにします。下の写真は塗る前です。

そしてこちらが塗った後です。2度、塗りと乾燥を繰り返しています。

なかなか使用機会のない緑色のうるしが残っていたので、それに透色を混ぜて塗ってみました。・・・が、塗り終わるとあまりに派手

。なので、黒に塗りなおそうと上から黒を塗りましたが、すでに緑が糸に浸み込んでいるので、拭き取ると思ったほど黒にはなりませんでした。ただ、黒が混じったことで落ち着いた色目の緑色になったので、これでいくことにしました。2度目はあまり色目を変えたくなかったので透明を塗って、同様にキッチンペーパーで拭き取ってから乾燥させました。

。なので、黒に塗りなおそうと上から黒を塗りましたが、すでに緑が糸に浸み込んでいるので、拭き取ると思ったほど黒にはなりませんでした。ただ、黒が混じったことで落ち着いた色目の緑色になったので、これでいくことにしました。2度目はあまり色目を変えたくなかったので透明を塗って、同様にキッチンペーパーで拭き取ってから乾燥させました。口巻き部は、とりあえず3度塗っています。玉口を削った後にまた3~5度塗る予定です。

2013年03月21日

口巻き

3月21日(木)

昨日、握り手を巻きましたので、本日は口巻きからです。

今回の穂持ちには芽割れがありましたので、割れていた3節目まで糸を巻くことにしています。通常糸を巻く部分はキシャギといって塗装が乗るように竹の表皮を薄く削って下地を作りますが、節を超える場合には節の部分を平らにする処理も必要になります。芽の裏側の膨らんだ部分はヤスリで削り、芽の凹んだ部分はパテなどで埋めてまっすぐにします。

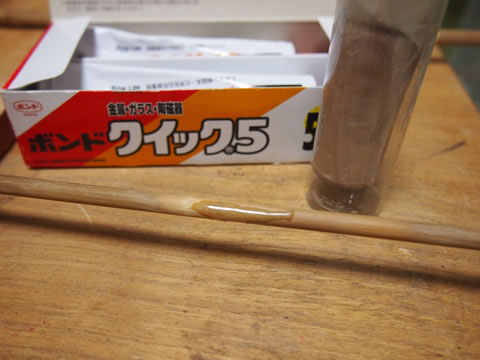

いつもは写真の右側のエポキシパテを使っていたのですが、薄く乗せる時ははずれやすいので、今回はエポキシの接着剤に竹の削り粉を混ぜたものを塗って固めることにしました。

30分ほど待てば十分固まるのですが、念のため一晩置いてから削りました。

エポキシパテを使うより、こちらの方がよさそうです。

では、いよいよ糸巻きですが、わたしの場合、ドリルを使って糸を巻いています。セットアップの方法は7号竿のところで詳しく書いていますので、こちらをご参照ください。実際にはどれくらいのスピードで巻いているかを動画に撮ってみました。15秒くらいのところで、ドリルをフル回転にしたので、早くなります。

片手でやっていたので、この後ちょっと失敗してしまって少しやり直しをしたのですが・・・ 。とにかく、なかなか早く巻けます。手で巻いていると指がつりそうになってしまいますが、そんなこともなく、またシロウトが手で巻くのと比べると遥かにきれいに巻けます。

。とにかく、なかなか早く巻けます。手で巻いていると指がつりそうになってしまいますが、そんなこともなく、またシロウトが手で巻くのと比べると遥かにきれいに巻けます。

では、次は糸止めの塗りです。

昨日、握り手を巻きましたので、本日は口巻きからです。

今回の穂持ちには芽割れがありましたので、割れていた3節目まで糸を巻くことにしています。通常糸を巻く部分はキシャギといって塗装が乗るように竹の表皮を薄く削って下地を作りますが、節を超える場合には節の部分を平らにする処理も必要になります。芽の裏側の膨らんだ部分はヤスリで削り、芽の凹んだ部分はパテなどで埋めてまっすぐにします。

いつもは写真の右側のエポキシパテを使っていたのですが、薄く乗せる時ははずれやすいので、今回はエポキシの接着剤に竹の削り粉を混ぜたものを塗って固めることにしました。

30分ほど待てば十分固まるのですが、念のため一晩置いてから削りました。

エポキシパテを使うより、こちらの方がよさそうです。

では、いよいよ糸巻きですが、わたしの場合、ドリルを使って糸を巻いています。セットアップの方法は7号竿のところで詳しく書いていますので、こちらをご参照ください。実際にはどれくらいのスピードで巻いているかを動画に撮ってみました。15秒くらいのところで、ドリルをフル回転にしたので、早くなります。

片手でやっていたので、この後ちょっと失敗してしまって少しやり直しをしたのですが・・・

。とにかく、なかなか早く巻けます。手で巻いていると指がつりそうになってしまいますが、そんなこともなく、またシロウトが手で巻くのと比べると遥かにきれいに巻けます。

。とにかく、なかなか早く巻けます。手で巻いていると指がつりそうになってしまいますが、そんなこともなく、またシロウトが手で巻くのと比べると遥かにきれいに巻けます。では、次は糸止めの塗りです。

2013年03月20日

握り手

3月20日(水)

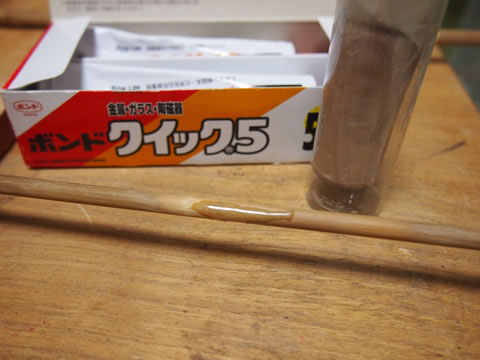

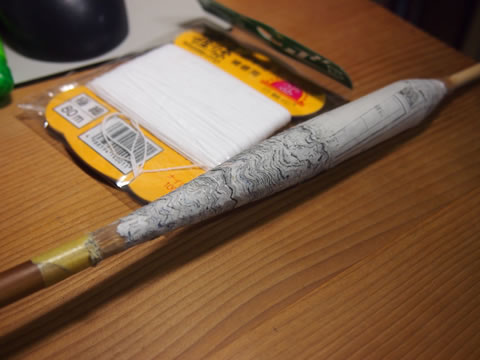

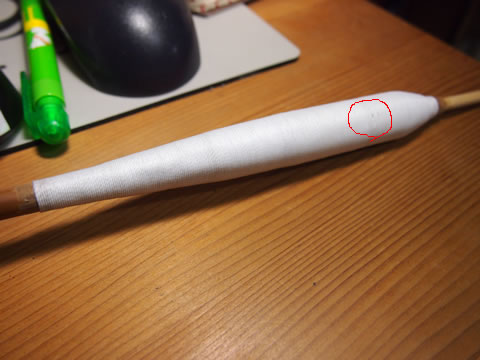

本日は握り手作りです。新聞紙を巻いていますが、いつものように新聞紙全面(左右開けた状態)4枚、片側17cm、もう一方を15cmに切ってやっています。これを巻くのが結構難しいです。今回は3度目でなんとかできました。

そして、次にナイフで削ります。わたしの使用する新聞紙のサイズだとずいぶん削る部分が多くなります。巻くのがうまくいかなくても削ればOKという一面もありますが、うまく巻けるようになれば新聞紙のサイズを検討しなおした方がよさそうです。仕上げにサンドペーパーで軽く削っています。この段階で尻栓もつけています。

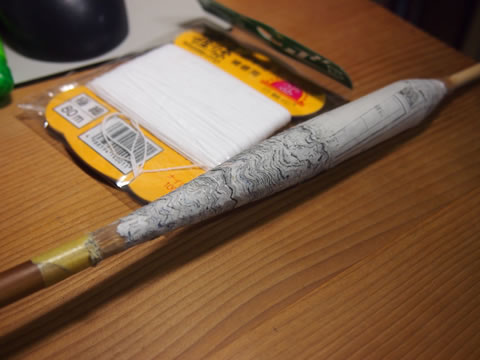

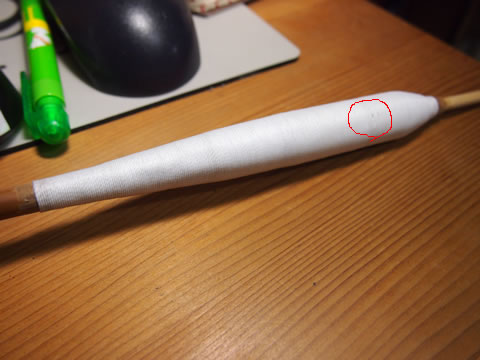

糸を巻いていきますが、握り手用の極細というのを使用しました。これでも結構太いです。握り手は両側に斜面がありますので、両サイドから別々に巻いていって真ん中あたりであわせます。今回は赤マル部分の中心あたりであわせていますが、うまくできたのでわかり辛いと思います。

次は口巻きです。

本日は握り手作りです。新聞紙を巻いていますが、いつものように新聞紙全面(左右開けた状態)4枚、片側17cm、もう一方を15cmに切ってやっています。これを巻くのが結構難しいです。今回は3度目でなんとかできました。

そして、次にナイフで削ります。わたしの使用する新聞紙のサイズだとずいぶん削る部分が多くなります。巻くのがうまくいかなくても削ればOKという一面もありますが、うまく巻けるようになれば新聞紙のサイズを検討しなおした方がよさそうです。仕上げにサンドペーパーで軽く削っています。この段階で尻栓もつけています。

糸を巻いていきますが、握り手用の極細というのを使用しました。これでも結構太いです。握り手は両側に斜面がありますので、両サイドから別々に巻いていって真ん中あたりであわせます。今回は赤マル部分の中心あたりであわせていますが、うまくできたのでわかり辛いと思います。

次は口巻きです。

タグ :握り手

2013年03月17日

中抜き

3月16日(土)

さて、次は中抜きです。7号竿の時は面倒だったので、タコ糸を巻かずに中抜きをしましたが、今回は安全にタコ糸を巻いてから中抜きしました。中抜き用の錐は0.5mm単位で作っていますので、最初は3.5mmで抜いてから、0.5mmずつ大きいのを使用し、最終5.5mmまであけました。

もちろん、穂先の一番太いところ(4.3mm)より、穴は大きくなくてはいけませんが、差し込む穂持ちの込みの先端部分(5.7mm程度)より、小さくなくてはいけません。5mmでも穂先は入ったのですが、余裕のある5.5mmまであけました。これがいいかどうかはわかりません・・・ 。

。

通常は中抜き用の錐を万力に挟んで、竹を両手の間でキリモミしてあけるのですが、本日は電動ドリルに差し込んで使いました。どちらが良いかは一長一短。ドリルが簡単で早いですが、勢いがあるので、割ってしまう恐れも高いと思います。

次に内部のヤスリ掛けです。しばらく製作をしていなかったので、先程の中抜き用の錐も少し研ぎなおしてから使いましたが、ヤスリも新しいのに貼りなおしてから使いました。両面テープを貼り、ロール型サンドペーパーを細く切って巻いて使います。

中抜きも無事完了。穂先も余裕ではいります。

【ご参考まで】

中抜き用の錐は直径2.5mmおよび3mm、長さ900mmのピアノ線で作っています。東急ハンズで買いましたが、以下のAMAZONのものも東急ハンズと書いてあるのでおそらく同じものです。

2.5mmのピアノ線で、刃幅3mmと3.5mmの錐を作り、3mmのピアノ線で、刃幅4mmから0.5mm単位に8mm程度のものまで作っておくと、穂持ちの高野竹の元部分が7mm程度までの4本継ぎの竿までなら製作できると思います。ピアノ線の両端に刃をつけていますので、2.5mm×1本、3mm×5本でした。3本継ぎの竿だけであれば、穂先の元が太くても5mmまででしょうから、6mm程度までの錐があればOKだと思います。

錐の製作方法は、こちらのフライロッドを製作されている方のサイトが非常に参考になるかと思います。わたしもこちらを参考にさせていただき、製作しました。ただし、わたしは七輪ではなく下の写真のトーチを使い、油でなく水で焼き入れをしました。最後の焼きならしの工程は、高温は必要ないので、ガスコンロでも大丈夫です。3mmだと焼入れもガスコンロでもできるかもしれません。

さて、次は中抜きです。7号竿の時は面倒だったので、タコ糸を巻かずに中抜きをしましたが、今回は安全にタコ糸を巻いてから中抜きしました。中抜き用の錐は0.5mm単位で作っていますので、最初は3.5mmで抜いてから、0.5mmずつ大きいのを使用し、最終5.5mmまであけました。

もちろん、穂先の一番太いところ(4.3mm)より、穴は大きくなくてはいけませんが、差し込む穂持ちの込みの先端部分(5.7mm程度)より、小さくなくてはいけません。5mmでも穂先は入ったのですが、余裕のある5.5mmまであけました。これがいいかどうかはわかりません・・・

。

。通常は中抜き用の錐を万力に挟んで、竹を両手の間でキリモミしてあけるのですが、本日は電動ドリルに差し込んで使いました。どちらが良いかは一長一短。ドリルが簡単で早いですが、勢いがあるので、割ってしまう恐れも高いと思います。

次に内部のヤスリ掛けです。しばらく製作をしていなかったので、先程の中抜き用の錐も少し研ぎなおしてから使いましたが、ヤスリも新しいのに貼りなおしてから使いました。両面テープを貼り、ロール型サンドペーパーを細く切って巻いて使います。

中抜きも無事完了。穂先も余裕ではいります。

【ご参考まで】

中抜き用の錐は直径2.5mmおよび3mm、長さ900mmのピアノ線で作っています。東急ハンズで買いましたが、以下のAMAZONのものも東急ハンズと書いてあるのでおそらく同じものです。

2.5mmのピアノ線で、刃幅3mmと3.5mmの錐を作り、3mmのピアノ線で、刃幅4mmから0.5mm単位に8mm程度のものまで作っておくと、穂持ちの高野竹の元部分が7mm程度までの4本継ぎの竿までなら製作できると思います。ピアノ線の両端に刃をつけていますので、2.5mm×1本、3mm×5本でした。3本継ぎの竿だけであれば、穂先の元が太くても5mmまででしょうから、6mm程度までの錐があればOKだと思います。

錐の製作方法は、こちらのフライロッドを製作されている方のサイトが非常に参考になるかと思います。わたしもこちらを参考にさせていただき、製作しました。ただし、わたしは七輪ではなく下の写真のトーチを使い、油でなく水で焼き入れをしました。最後の焼きならしの工程は、高温は必要ないので、ガスコンロでも大丈夫です。3mmだと焼入れもガスコンロでもできるかもしれません。

2013年03月16日

切り組み

3月16日(土)

火曜日に仮仕上げが終了した穂先ですが、本日見ると少し元の方に曲がりが出ていたので、再度火を入れて矯め、ヘアアイロンで微調整。一方、先週一旦火入れを終え、様子を見ていた元竿と穂持ちですが、一週間経ってもほとんど動いていないので遂に切り組みをすることに 。

。

元竿に一か所矯め傷があるのは知っていましたが、穂持ちも良く見ると上から3節目に僅かですが芽割れを発見 。一節目の込み部分以外には、あまり糸を巻きたくなかったのですが、仕方がないので3節目のところまで糸を巻くことになりそうです。

。一節目の込み部分以外には、あまり糸を巻きたくなかったのですが、仕方がないので3節目のところまで糸を巻くことになりそうです。

さて、切り組みですが、まっすぐに切れるようにマスキングテープで印をつけ、竹を手前に少しずつ回しながらのこぎりを入れます。OLFAのクラフトのこ(ピラニアソーと同様に目の細かいもの)を使っています。1000円前後とリーズナブルですが、よく切れます。目の荒いものを使うと切り口で竹の皮がめくれたりするのでご注意ください。切り口はヤスリで整えておきました。

こちらが切り組み後の素材です。切り取った先端側の竹は、栓を作る際に使えるので、保管しておきます。

さて、次は中抜きです。

火曜日に仮仕上げが終了した穂先ですが、本日見ると少し元の方に曲がりが出ていたので、再度火を入れて矯め、ヘアアイロンで微調整。一方、先週一旦火入れを終え、様子を見ていた元竿と穂持ちですが、一週間経ってもほとんど動いていないので遂に切り組みをすることに

。

。元竿に一か所矯め傷があるのは知っていましたが、穂持ちも良く見ると上から3節目に僅かですが芽割れを発見

。一節目の込み部分以外には、あまり糸を巻きたくなかったのですが、仕方がないので3節目のところまで糸を巻くことになりそうです。

。一節目の込み部分以外には、あまり糸を巻きたくなかったのですが、仕方がないので3節目のところまで糸を巻くことになりそうです。

さて、切り組みですが、まっすぐに切れるようにマスキングテープで印をつけ、竹を手前に少しずつ回しながらのこぎりを入れます。OLFAのクラフトのこ(ピラニアソーと同様に目の細かいもの)を使っています。1000円前後とリーズナブルですが、よく切れます。目の荒いものを使うと切り口で竹の皮がめくれたりするのでご注意ください。切り口はヤスリで整えておきました。

こちらが切り組み後の素材です。切り取った先端側の竹は、栓を作る際に使えるので、保管しておきます。

さて、次は中抜きです。

2013年03月12日

穂先の製作③

3月12日(火)

穂先のうねりが気になったので、修正しようと椅子に座りながらヘアアイロンをあてていると「ペキッ・・・ 」。手元側をやっていたのですが、穂先側が椅子の背もたれにひっかかり折れてしまいました

」。手元側をやっていたのですが、穂先側が椅子の背もたれにひっかかり折れてしまいました 。

。

折れた場所が先端側の8cmのところだったのが、不幸中の幸い 。この穂先は全体で90cm、でも使うのは78~80cmの予定なので、10cmほどは余裕があったんです。ただ、太くなってしまったので、全体的に再度削る羽目に・・・

。この穂先は全体で90cm、でも使うのは78~80cmの予定なので、10cmほどは余裕があったんです。ただ、太くなってしまったので、全体的に再度削る羽目に・・・ 。

。

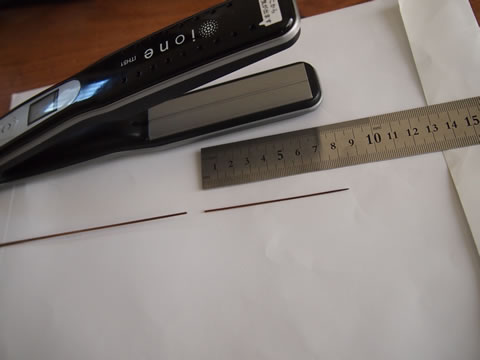

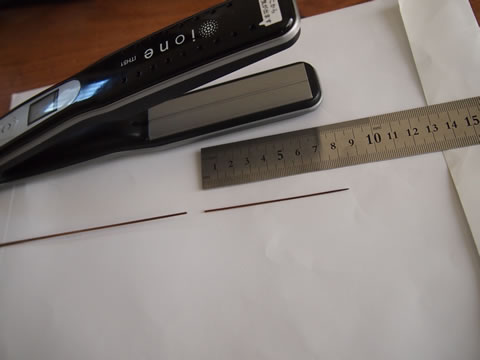

まず先端は0.9mmにしていたのですが、折れたところの直径は1.1mm。また第1と第2の節の間も少し太いなあと思っていたので、これもあわせて慎重に穂先を回しながら平ヤスリで削り、そして前回同様カンナの刃で作った削り器、そして電動ドリルに咥えさせてサンドペーパーで仕上げ、最後にヘアアイロンで曲がりを微調整。

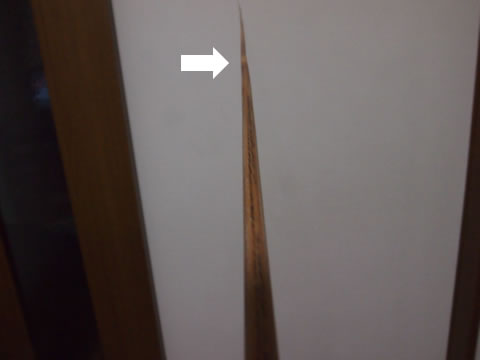

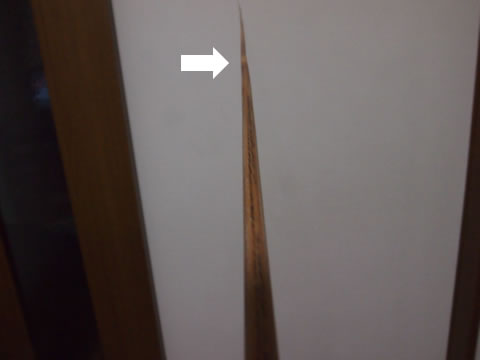

まっすぐを確認するためにふすまにヨーヨーと一緒に吊るしました 。わずかに波を打っているところがありますが、わたしにしては十分な出来

。わずかに波を打っているところがありますが、わたしにしては十分な出来 。今度こそ、折らないようにそーっとしまっておきます・・・

。今度こそ、折らないようにそーっとしまっておきます・・・ 。

。

穂先のうねりが気になったので、修正しようと椅子に座りながらヘアアイロンをあてていると「ペキッ・・・

」。手元側をやっていたのですが、穂先側が椅子の背もたれにひっかかり折れてしまいました

」。手元側をやっていたのですが、穂先側が椅子の背もたれにひっかかり折れてしまいました 。

。

折れた場所が先端側の8cmのところだったのが、不幸中の幸い

。この穂先は全体で90cm、でも使うのは78~80cmの予定なので、10cmほどは余裕があったんです。ただ、太くなってしまったので、全体的に再度削る羽目に・・・

。この穂先は全体で90cm、でも使うのは78~80cmの予定なので、10cmほどは余裕があったんです。ただ、太くなってしまったので、全体的に再度削る羽目に・・・ 。

。まず先端は0.9mmにしていたのですが、折れたところの直径は1.1mm。また第1と第2の節の間も少し太いなあと思っていたので、これもあわせて慎重に穂先を回しながら平ヤスリで削り、そして前回同様カンナの刃で作った削り器、そして電動ドリルに咥えさせてサンドペーパーで仕上げ、最後にヘアアイロンで曲がりを微調整。

まっすぐを確認するためにふすまにヨーヨーと一緒に吊るしました

。わずかに波を打っているところがありますが、わたしにしては十分な出来

。わずかに波を打っているところがありますが、わたしにしては十分な出来 。今度こそ、折らないようにそーっとしまっておきます・・・

。今度こそ、折らないようにそーっとしまっておきます・・・ 。

。2013年03月11日

はじめまして

3月11日(月)

ブログ「釣り具製作室」を3月9日からはじめました。よろしくお願いします。過去の記事は、別のブログで書いていたものですが、釣り具製作に関する記事をこちらに移転しました。

普段は海釣りを中心にやっているのですが、約一年ほど前に以前より興味のあったへらぶな釣りも始めました。ただ、へらぶな釣りの道具を見ていると、無性に自分でも作ってみたくなり、「道具は極力買わずに作る」ということで、無謀にも竿作りの真似事を開始したのです。

最近やっと、細部は見えないようにボカして写真を撮ると外観はそれっぽく(中身は伴っていませんが・・・ )作ることができるようになりましたが、最初はひどいものでした。

)作ることができるようになりましたが、最初はひどいものでした。

最初は、本物のへら竿もじっくりと見たこともなかったので、庭に刺さっていた園芸用支柱の竹にグラス穂先を差し込んだ簡単なものからスタートしました。そのような初期の「はずかしい作品 」からすべて載せていますので、ご自分で作ってみようという方にも勇気をあたえることができるかもしれません・・・(笑)。

」からすべて載せていますので、ご自分で作ってみようという方にも勇気をあたえることができるかもしれません・・・(笑)。

さて、いざ竹竿を自分で作るとなると竹素材がないとできません。これが最初の大きな壁です。わたしの場合、最初に庭に刺さっていた竹を使ったこともあり、その流れでホームセンターに竹を探しに行きました。こんな感じで販売しています。

もちろん竿用の竹など売っていませんが、園芸支柱用の細い女竹は竿用に、太いものは竿掛けや玉の柄用に、建仁寺垣用の孟宗竹は真竹の代わりに穂先用にといった具合に代用します。汚れている上に割れや欠けも多いのですが、値段も1本あたり何十円という単位なので、遠慮なく失敗できます。練習には最適なんです。わたしはこれを「園芸竿 」と呼んでいます。でもこんな素材で作った竿でも何度か釣りをしてみましたが、十分に釣れるんです

」と呼んでいます。でもこんな素材で作った竿でも何度か釣りをしてみましたが、十分に釣れるんです 。

。

もちろん、次のステップとしては、本物の竹、つまり元竿は矢竹、穂持ちは高野竹、穂先は真竹で作りたくなりました。自分で採取した竹で作ってみたいところですが、見つけても1年間は乾燥させないといけませんから、最初は購入するしかないんです。竹竿素材店や建材用の竹材店など、いろいろと調べると安いところがでてくると思います。わたしは火入れは自分でやりたかったので、火入れと切り組み前の素材を少しまとめて購入しました。

何とか自分で竹を採取したいと、以前よりグーグルマップを使い、パソコンの上で道をいろいろと走り周って探しています・・・(笑)。よさそうな場所には、実際に何度か車でも行きましたが、ほとんどは空振り 。交通費もバカにならず買った方が安いかも・・・と思います。まあ、最近はいくつか有力な候補地もでてきてますので、何とか自分で採取したいところですが、土地の持ち主の方も調べようと思うとなかなか簡単には前に進みません。その内在庫竹が底を尽きてしまいそうです

。交通費もバカにならず買った方が安いかも・・・と思います。まあ、最近はいくつか有力な候補地もでてきてますので、何とか自分で採取したいところですが、土地の持ち主の方も調べようと思うとなかなか簡単には前に進みません。その内在庫竹が底を尽きてしまいそうです 。

。

長くなりましたが、今後ともよろしくお願いします。

ブログ「釣り具製作室」を3月9日からはじめました。よろしくお願いします。過去の記事は、別のブログで書いていたものですが、釣り具製作に関する記事をこちらに移転しました。

普段は海釣りを中心にやっているのですが、約一年ほど前に以前より興味のあったへらぶな釣りも始めました。ただ、へらぶな釣りの道具を見ていると、無性に自分でも作ってみたくなり、「道具は極力買わずに作る」ということで、無謀にも竿作りの真似事を開始したのです。

最近やっと、細部は見えないようにボカして写真を撮ると外観はそれっぽく(中身は伴っていませんが・・・

)作ることができるようになりましたが、最初はひどいものでした。

)作ることができるようになりましたが、最初はひどいものでした。

最初は、本物のへら竿もじっくりと見たこともなかったので、庭に刺さっていた園芸用支柱の竹にグラス穂先を差し込んだ簡単なものからスタートしました。そのような初期の「はずかしい作品

」からすべて載せていますので、ご自分で作ってみようという方にも勇気をあたえることができるかもしれません・・・(笑)。

」からすべて載せていますので、ご自分で作ってみようという方にも勇気をあたえることができるかもしれません・・・(笑)。さて、いざ竹竿を自分で作るとなると竹素材がないとできません。これが最初の大きな壁です。わたしの場合、最初に庭に刺さっていた竹を使ったこともあり、その流れでホームセンターに竹を探しに行きました。こんな感じで販売しています。

もちろん竿用の竹など売っていませんが、園芸支柱用の細い女竹は竿用に、太いものは竿掛けや玉の柄用に、建仁寺垣用の孟宗竹は真竹の代わりに穂先用にといった具合に代用します。汚れている上に割れや欠けも多いのですが、値段も1本あたり何十円という単位なので、遠慮なく失敗できます。練習には最適なんです。わたしはこれを「園芸竿

」と呼んでいます。でもこんな素材で作った竿でも何度か釣りをしてみましたが、十分に釣れるんです

」と呼んでいます。でもこんな素材で作った竿でも何度か釣りをしてみましたが、十分に釣れるんです 。

。もちろん、次のステップとしては、本物の竹、つまり元竿は矢竹、穂持ちは高野竹、穂先は真竹で作りたくなりました。自分で採取した竹で作ってみたいところですが、見つけても1年間は乾燥させないといけませんから、最初は購入するしかないんです。竹竿素材店や建材用の竹材店など、いろいろと調べると安いところがでてくると思います。わたしは火入れは自分でやりたかったので、火入れと切り組み前の素材を少しまとめて購入しました。

何とか自分で竹を採取したいと、以前よりグーグルマップを使い、パソコンの上で道をいろいろと走り周って探しています・・・(笑)。よさそうな場所には、実際に何度か車でも行きましたが、ほとんどは空振り

。交通費もバカにならず買った方が安いかも・・・と思います。まあ、最近はいくつか有力な候補地もでてきてますので、何とか自分で採取したいところですが、土地の持ち主の方も調べようと思うとなかなか簡単には前に進みません。その内在庫竹が底を尽きてしまいそうです

。交通費もバカにならず買った方が安いかも・・・と思います。まあ、最近はいくつか有力な候補地もでてきてますので、何とか自分で採取したいところですが、土地の持ち主の方も調べようと思うとなかなか簡単には前に進みません。その内在庫竹が底を尽きてしまいそうです 。

。長くなりましたが、今後ともよろしくお願いします。

2013年03月09日

穂先の製作②

3月9日(土)

本日は二日酔いで釣りは断念 。穂先作りの続きをしました。

。穂先作りの続きをしました。

前回火入れをして四角錐に削った真竹ですが、今度はマジックで真黒に塗りました。

実はこれ、この次にヤスリで八角錐に削るので、削った面の大きさがよくわかるようにするためです。こうすると正確とまではいいませんが、バランスのとれた八角錐に削ることができます。

その後は、さらにヤスリで削り、八角錐を円錐にしていきました。ただ、まだまだ目標の細さには達していません。左側が火入れ中に折ってしまった穂先ですので、このくらいにまで細くしなければなりません。この時点で再度火入れをしておきました。

続けて削っていきますが、強度のある竹の表皮側(矢印)はあまり削りたくありませんので、表皮部分に再びマジックで印を入れ、それ以外の部分を中心に削って細くしていきました。

ほぼ想定内の細さになってきたので、今度はカンナの刃を削って作った穂先削り具で荒れた表面を滑らかにしていきます。

そして、仕上げはドリルに咥えさせ、回転させながらサンドペーパー(400番)をかけました。

これであとは、実際に切り組みをして込みを削っていく際に再度微調整をして完成の予定です。矢印のあるところと先端側にもう一カ所節があります。矢印の部分は少し波を打っていますが、これを修正しようとしてまた折るのは嫌なので、とりあえずよしとしておきます。先端は1mm、元側4.3mmになっています(長さは900mmありますが、使う部分は780mm程度の予定です)。

元竿と穂持ちの火入れもそろそろ終了の様子です。来週くらまで置いて狂いがでなければ、いよいよ切り組みに移れそうです。

本日は二日酔いで釣りは断念

。穂先作りの続きをしました。

。穂先作りの続きをしました。前回火入れをして四角錐に削った真竹ですが、今度はマジックで真黒に塗りました。

実はこれ、この次にヤスリで八角錐に削るので、削った面の大きさがよくわかるようにするためです。こうすると正確とまではいいませんが、バランスのとれた八角錐に削ることができます。

その後は、さらにヤスリで削り、八角錐を円錐にしていきました。ただ、まだまだ目標の細さには達していません。左側が火入れ中に折ってしまった穂先ですので、このくらいにまで細くしなければなりません。この時点で再度火入れをしておきました。

続けて削っていきますが、強度のある竹の表皮側(矢印)はあまり削りたくありませんので、表皮部分に再びマジックで印を入れ、それ以外の部分を中心に削って細くしていきました。

ほぼ想定内の細さになってきたので、今度はカンナの刃を削って作った穂先削り具で荒れた表面を滑らかにしていきます。

そして、仕上げはドリルに咥えさせ、回転させながらサンドペーパー(400番)をかけました。

これであとは、実際に切り組みをして込みを削っていく際に再度微調整をして完成の予定です。矢印のあるところと先端側にもう一カ所節があります。矢印の部分は少し波を打っていますが、これを修正しようとしてまた折るのは嫌なので、とりあえずよしとしておきます。先端は1mm、元側4.3mmになっています(長さは900mmありますが、使う部分は780mm程度の予定です)。

元竿と穂持ちの火入れもそろそろ終了の様子です。来週くらまで置いて狂いがでなければ、いよいよ切り組みに移れそうです。

2013年03月04日

穂先の製作①

3月4日(月)

先日、削りが完了する一歩手前で8号竿用の穂先を折ってしまい、あらたに削り直しました。1.5cm角程度に割ったひご状の真竹を元側を1cm角、穂先側が5mm角程度にカンナで削り、四角錐にしています。

今までは、ある程度穂先の形にまで削ってから火を深く入れていたのですが、きれいに削っていても火を入れると節周辺にゆがみができてしまします。おまけに固まってしまうので、修復するのが大変なんです。前回のようにポキッと折ってしまう結果を招きかねないので、今回はこの段階で深く火を入れ、矯めて、まっすぐにしてみることにしました。うまくいけばよいのですが・・・ 。

。

「・・・ 」

」

真黒焦げだろ~と思うかもしれませんが、まだまだ削るので大丈夫なハズ です。今回の8号竿から、写真のように火の近くで火入れをするように変えました。どうやらこの方がきれいにムラが少なく、早く焼けます(要注意ですが・・・)。火入れの方法は、前後に竹を動かしながら、くるくると回し、一定の場所に火があたらないようにします。

です。今回の8号竿から、写真のように火の近くで火入れをするように変えました。どうやらこの方がきれいにムラが少なく、早く焼けます(要注意ですが・・・)。火入れの方法は、前後に竹を動かしながら、くるくると回し、一定の場所に火があたらないようにします。

そして曲がっているところも今回はこの段階でしっかりと矯めていきます。更に節部は繊維がゆがんでいますので、できるだけまっすぐにするために火入れをしてすぐに万力で挟みました。

そして、この真黒焦げの真竹をカンナで再び削っていきます。竹をカンナで削る時は、革手袋などをしないと削れた竹が手に刺さり危険ですのでご注意ください。

そして、元側5.5mm角程度、穂先側2.5mm角程度の四角錐にしました。中も焦げていたらどうしようかと内心少し不安でしたが、焦げていた部分はきれいに削れ、中も良い感じで火が入っているように感じます。

そして、1日置いて(本当は1週間くらいおいた方が癖が戻ってくるので、いいと思いますが・・・)、もう一度軽く矯めなおし、軽くカンナをかけ、元側5mm角、穂先側2mm角の四角錐にしました。

また火を入れてしまいましたので、少し黒くなりました・・・ 。節の上は削って枠内の写真のようになっています。

。節の上は削って枠内の写真のようになっています。

本日はここまで。続きはまた今度です。

先日、削りが完了する一歩手前で8号竿用の穂先を折ってしまい、あらたに削り直しました。1.5cm角程度に割ったひご状の真竹を元側を1cm角、穂先側が5mm角程度にカンナで削り、四角錐にしています。

今までは、ある程度穂先の形にまで削ってから火を深く入れていたのですが、きれいに削っていても火を入れると節周辺にゆがみができてしまします。おまけに固まってしまうので、修復するのが大変なんです。前回のようにポキッと折ってしまう結果を招きかねないので、今回はこの段階で深く火を入れ、矯めて、まっすぐにしてみることにしました。うまくいけばよいのですが・・・

。

。

「・・・

」

」真黒焦げだろ~と思うかもしれませんが、まだまだ削るので大丈夫なハズ

です。今回の8号竿から、写真のように火の近くで火入れをするように変えました。どうやらこの方がきれいにムラが少なく、早く焼けます(要注意ですが・・・)。火入れの方法は、前後に竹を動かしながら、くるくると回し、一定の場所に火があたらないようにします。

です。今回の8号竿から、写真のように火の近くで火入れをするように変えました。どうやらこの方がきれいにムラが少なく、早く焼けます(要注意ですが・・・)。火入れの方法は、前後に竹を動かしながら、くるくると回し、一定の場所に火があたらないようにします。そして曲がっているところも今回はこの段階でしっかりと矯めていきます。更に節部は繊維がゆがんでいますので、できるだけまっすぐにするために火入れをしてすぐに万力で挟みました。

そして、この真黒焦げの真竹をカンナで再び削っていきます。竹をカンナで削る時は、革手袋などをしないと削れた竹が手に刺さり危険ですのでご注意ください。

そして、元側5.5mm角程度、穂先側2.5mm角程度の四角錐にしました。中も焦げていたらどうしようかと内心少し不安でしたが、焦げていた部分はきれいに削れ、中も良い感じで火が入っているように感じます。

そして、1日置いて(本当は1週間くらいおいた方が癖が戻ってくるので、いいと思いますが・・・)、もう一度軽く矯めなおし、軽くカンナをかけ、元側5mm角、穂先側2mm角の四角錐にしました。

また火を入れてしまいましたので、少し黒くなりました・・・

。節の上は削って枠内の写真のようになっています。

。節の上は削って枠内の写真のようになっています。本日はここまで。続きはまた今度です。

2013年03月02日

穂先の火入れ

3月2日(土)

今日は8号竿の火入れをやっていました。今回の8号竿は素材に癖があり、苦しんでます 。穂持ちの高野は、芽の背中側が膨らんでるし、手元の矢竹は、節間にうねりが入ってます。こんな素材を選ばなければいいだけの話なのですが、竹の在庫も少ないし、まあ矯めの練習にもなるかなと、やってはいますが・・・。

。穂持ちの高野は、芽の背中側が膨らんでるし、手元の矢竹は、節間にうねりが入ってます。こんな素材を選ばなければいいだけの話なのですが、竹の在庫も少ないし、まあ矯めの練習にもなるかなと、やってはいますが・・・。

さて、穂先はほぼ火入れもも終了し、あとは節周辺の曲がりだけ直そうと火に入れました。そして、矯め木をあてて曲げようとした途端、「ミシッ・・・ 」

」

節のところからきれいに真っ二つ・・・ 。もう先端から61cmしかないので、8号竿の穂先としては使えません。また、作りなおしが決定しました。

。もう先端から61cmしかないので、8号竿の穂先としては使えません。また、作りなおしが決定しました。

折角の機会なので、縦半分に割り中身のチェック

「おーっ 」

」

芯まで火が入っているようです。全体的にいい色に仕上がっているようにも思えます。今回少し火入れの方法を変えたので、その効果でしょうか・・・。

次の穂先の削りをスタートしました。

穂先の矯めはこの節の周りが難しいです。万力を使ったり、ヘアアイロンを使ったりと、いろいろと試みていますが、なかなか思うように動いてくれません。

今日は8号竿の火入れをやっていました。今回の8号竿は素材に癖があり、苦しんでます

。穂持ちの高野は、芽の背中側が膨らんでるし、手元の矢竹は、節間にうねりが入ってます。こんな素材を選ばなければいいだけの話なのですが、竹の在庫も少ないし、まあ矯めの練習にもなるかなと、やってはいますが・・・。

。穂持ちの高野は、芽の背中側が膨らんでるし、手元の矢竹は、節間にうねりが入ってます。こんな素材を選ばなければいいだけの話なのですが、竹の在庫も少ないし、まあ矯めの練習にもなるかなと、やってはいますが・・・。さて、穂先はほぼ火入れもも終了し、あとは節周辺の曲がりだけ直そうと火に入れました。そして、矯め木をあてて曲げようとした途端、「ミシッ・・・

」

」

節のところからきれいに真っ二つ・・・

。もう先端から61cmしかないので、8号竿の穂先としては使えません。また、作りなおしが決定しました。

。もう先端から61cmしかないので、8号竿の穂先としては使えません。また、作りなおしが決定しました。折角の機会なので、縦半分に割り中身のチェック

「おーっ

」

」芯まで火が入っているようです。全体的にいい色に仕上がっているようにも思えます。今回少し火入れの方法を変えたので、その効果でしょうか・・・。

次の穂先の削りをスタートしました。

穂先の矯めはこの節の周りが難しいです。万力を使ったり、ヘアアイロンを使ったりと、いろいろと試みていますが、なかなか思うように動いてくれません。